Zur Version ohne Bilder

freiesMagazin Juni 2015

(ISSN 1867-7991)

Meine Daten gehören mir!

Nicht jeder kann seine Daten so umfangreich schützen wie Edward Snowden, als er Dokumente aus der NSA ans Licht brachte. Doch wie die Dokumente zeigen, ist heute jeder mehr oder weniger von der Überwachung über das Internet betroffen. Wo anfangen, wenn man die eigenen Daten besser schützen will? E-Mails und Festplatten lassen sich verschlüsseln, Datenspuren im Web minimieren. (weiterlesen)

Git-Tutorium – Teil 4: GitHub

Im vorigen Teil in Ausgabe 02/2015 ging es um das Rebasen sowie das Einrichten und Nutzen von Remote-Repositorys. In diesem Teil wird es rein um GitHub und dessen Workflow gehen. Darunter fällt unter anderem das Erstellen eines Repositorys und wie man sich an anderen Open-Source-Projekten auf GitHub beteiligen kann. (weiterlesen)

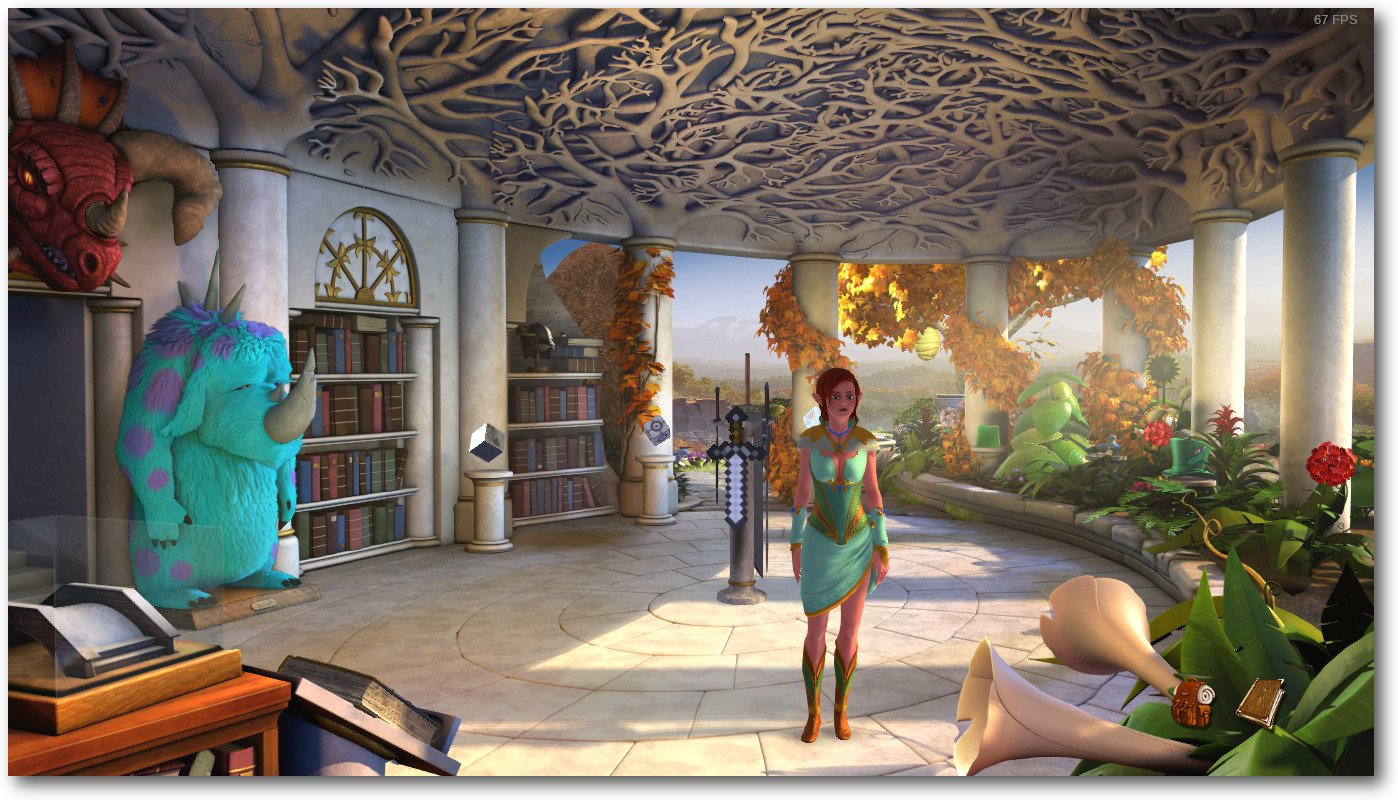

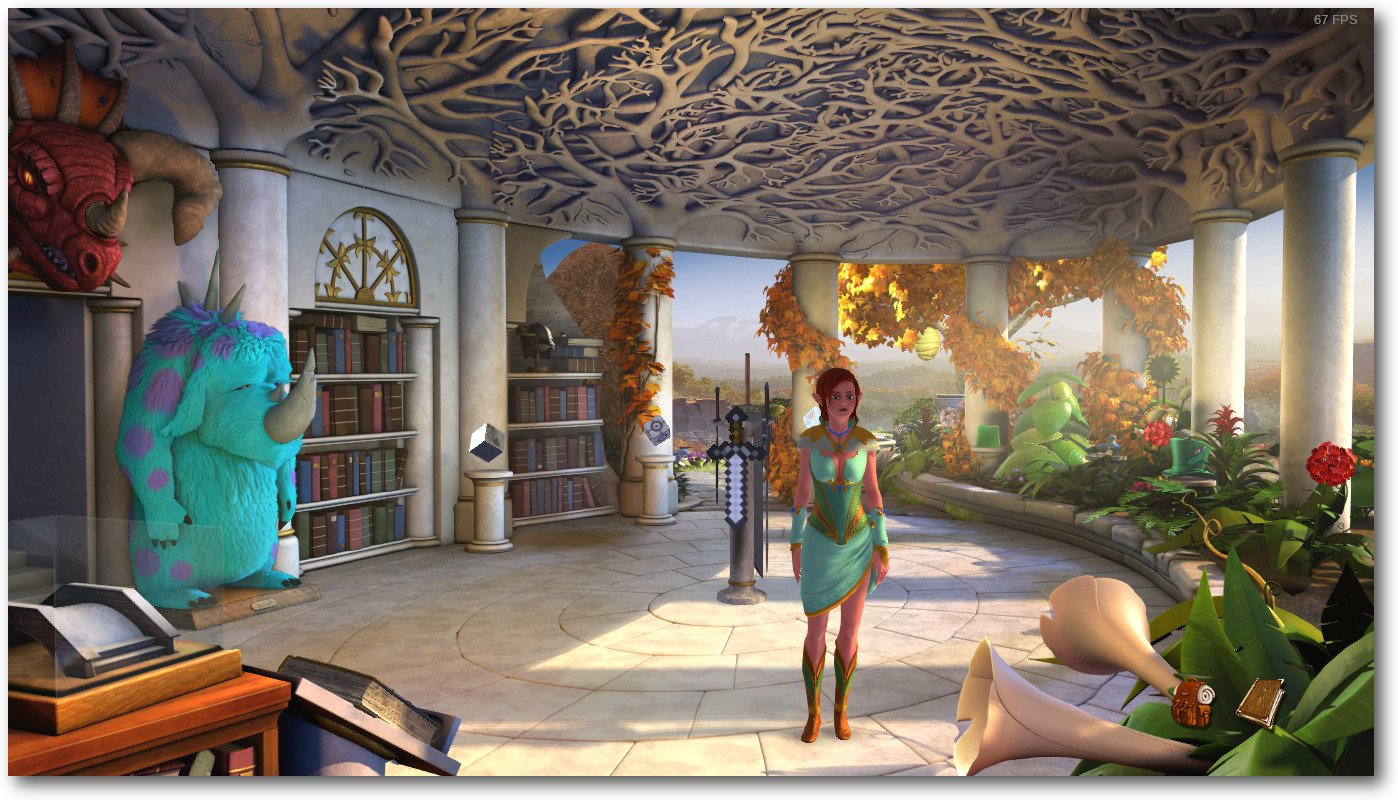

The Book of Unwritten Tales 2

Ob Buch, ob Film, ob Spiel – vor „The Book of Unwritten Tales 2“ von KING Art Games ist niemand sicher! Seit dem 19. Februar 2015 gibt es wieder einmal die Möglichkeit, die Fantasywelt Aventásien unsicher zu machen. Im klassischen Point-and-Click-Adventure erlebt man eine neue Geschichte rund um die Elfin Ivo, den Magier Wilbur Wetterquarz, und Nate und das Vieh. Dieser Test soll beleuchten, ob sich ein Kauf lohnt und wie das Ganze unter Linux läuft. (weiterlesen)

Zum Inhaltsverzeichnis

Linux allgemein

Ubuntu und Kubuntu 15.04

Meine Daten gehören mir!

Der Mai im Kernelrückblick

Anleitungen

Git-Tutorium – Teil 4: GitHub

Kurzvorstellung: renrot – Hilfsmittel für Bilder

Software

The Book of Unwritten Tales 2

Community

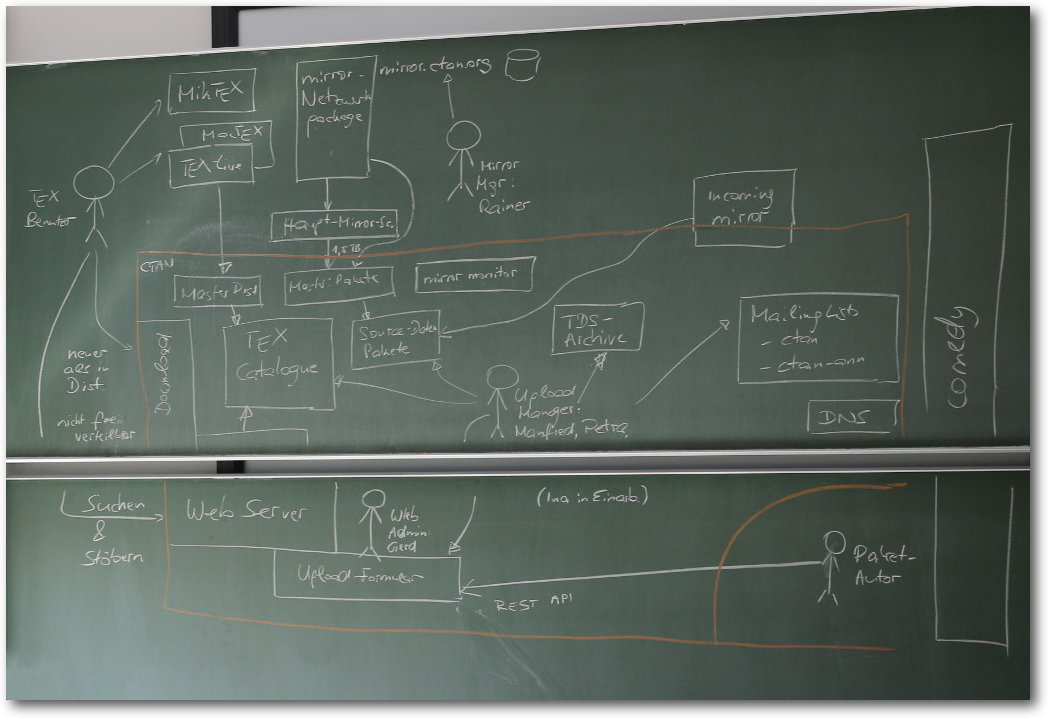

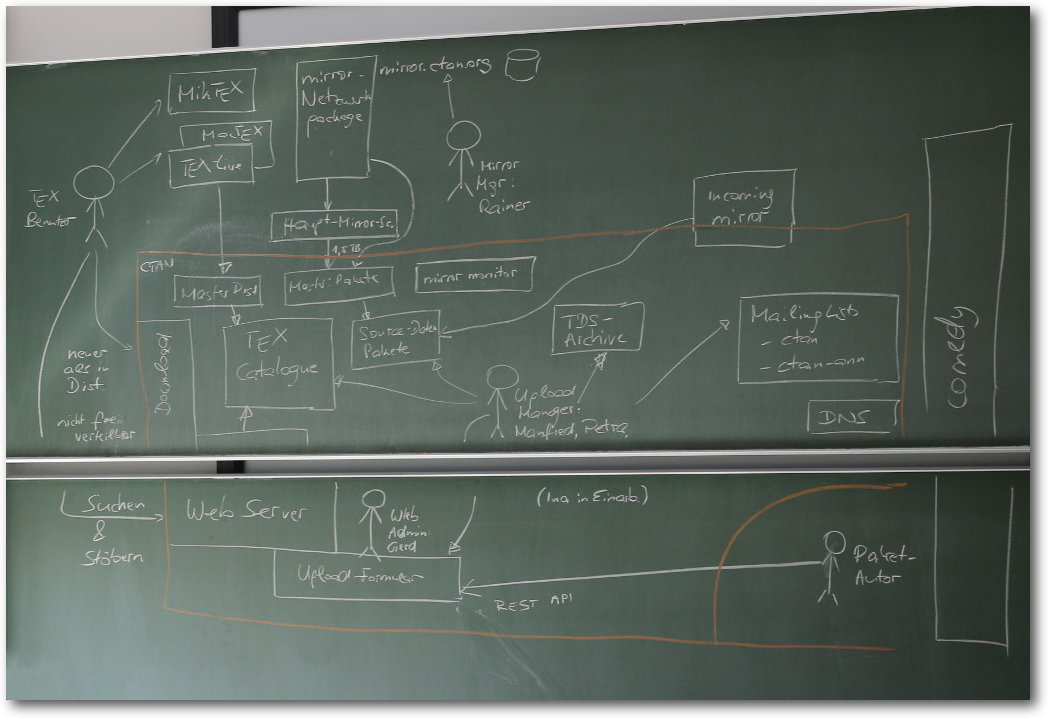

Rückblick: DANTE-Frühjahrstagung 2015 in Stralsund

Rezension: Grundkurs Programmieren in Java

Rezension: What if? Was wäre wenn?

Rezension: Linux – Das umfassende Handbuch

Magazin

Editorial

Leserbriefe

Veranstaltungen

Vorschau

Konventionen

Impressum

Zum Inhaltsverzeichnis

Heartbleed und weitere Bugs

Mit Bekanntwerden des sog. „Heartbleed“-Bugs in der populären

Kryprographie-Bibliothek OpenSSL ist das Thema „Sicherheit“ seit April 2014 in

die breite Öffentlichkeit gerückt. Aber dies ist nicht die einzige

Angriffsmöglichkeit, die in den letzten Monaten entdeckt wurde, und somit haben

Systemadministratoren viel zu tun bekommen:

Im September 2014 wurde zunächst „Shellshock“ bekannt – ein Bug in der

Unix-Shell Bash, der durch Auswertung von String-Variablen die ungeprüfte

Ausführung von Schadcode ermöglicht.

Im Januar diesen Jahres wurde dann zunächst „GHOST“ bekannt – ein

Pufferüberlauf-Fehler ausgelöst durch die gethostbyname()-Funktion,

der ebenfalls die ungeprüfte Ausführung von Schadcode ermöglicht.

Im Februar trat dann ein fataler Windows-Bug namens „JASBUG“ auf die Bühne, der

allerdings eher Unternehmen betraf, die Windows im Active Directory einsetzen.

Bei „FREAK“ handelt es sich um eine im März bekannt gewordenen Softwarelücke,

die sich ebenfalls in den Kryptographie-Protokollen SSL und TLS versteckt. Sie

beruht im Wesentlichen auf veralteten, durch US-Exportbeschränkungen auf 512

Bit (oder weniger) beschränkte Diffie-Hellman-Schlüssel, die man für einen Man-in-the-Middle-Angriff vorausberechnen kann.

Blieb der April noch ohne schwerwiegenden Bug, so wurden im Mai gleich zwei

bekannt: Bei „VENOM“ handelt es sich um eine Softwarelücke im Code für

virtuelle Diskettenlaufwerke, die in zahlreichen Virtualisierungsplattformen

wie zum Beispiel QEMU, Xen oder KVM genutzt wird und die zu unbemerktem

Datenverlust bzw. -diebstahl führen kann, den man nicht oder nur sehr schwer

nachweisen kann.

Die zuletzt bekannt gewordene Software-Lücke namens „Logjam“ beruht ebenfalls

auf zu kurzen Diffie-Hellman-Schlüsseln (512 Bit), deren Verwendung unter

Umständen durch einen Man-in-the-Middle-Angriff erzwungen werden kann und die

mittlerweile auf Grund ihrer Kürze als unsicher betrachtet werden müssen.

Ob diese Welle an sicherheitskritischen Softwarefehlern mittlerweile ihren

Höhepunkt erreicht hat oder erst noch zu einer intensiveren Suche und damit zu

noch mehr sicherheitsrelevanten Bugs führen wird, kann nur die Zukunft zeigen…

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Beitrag teilen Beitrag kommentieren

Zum Inhaltsverzeichnis

von Hans-Joachim Baader

Auch Ubuntu 15.04 „Vivid Vervet“ erschien pünktlich zum geplanten

Termin ein halbes Jahr nach seinem Vorgänger. Dieser Artikel

beleuchtet die Neuerungen vor allem in den beiden wichtigsten

Desktop-Ausgaben, Unity und KDE.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Ubuntu und Kubuntu 15.04“ erschien erstmals

bei Pro-Linux [1].

Vorwort

Wie immer genau zum geplanten Zeitpunkt erschien Ubuntu

15.04 [2]

„Vivid Vervet“ ein halbes Jahr nach Version 14.10 (siehe

freiesMagazin 12/2014 [3].

Die neue Version steht in der Mitte des zweijährigen Zyklus, der zur

nächsten langfristig unterstützten Version 16.04 LTS führt. Trotz

dieser Tatsache sind nur wenige größere Änderungen zu finden. Ein

zentraler Punkt ist der Wechsel zu Systemd als Standard-Init-System.

Für Benutzer soll dieser Wechsel nicht merklich sein. Ubuntu hatte

diese Änderung lange bekämpft, indem es bei Debian für einen Wechsel

zu Upstart warb, dem von Ubuntu maßgeblich mitentwickelten

Init-System. Erst als sich Debian für Systemd entschieden hatte, wie

lange zuvor schon Fedora und Opensuse, gab Ubuntu nach.

Auf dem Desktop ist das wichtigste Thema von Ubuntu 15.04 „Konvergenz“.

Eine Aktualisierung für Ubuntu auf den Smartphones soll die

Unterschiede zum Desktop weiter verringern. Unity selbst erfuhr

allerdings kaum Änderungen, da wohl alle Aktivitäten auf das in

Ubuntu Touch eingesetzte Unity 8 konzentriert werden.

Intensiv wurde wieder an der

Server-Version [4]

gearbeitet, die aber nicht Thema dieses Artikels ist. Ubuntu Server

legt den Schwerpunkt auf Virtualisierung, den weiteren Cloud-Ausbau

und OpenStack. So wurde der neue Hypervisor

LXD [5]

für Container integriert.

Mit Ubuntu wurden auch Ubuntu Kylin, Ubuntu Server, die Cloud-Images

und die von der Gemeinschaft gepflegten Varianten Kubuntu, Ubuntu

GNOME, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu und UbuntuStudio veröffentlicht.

Die neueste offizielle Variante der Ubuntu-Familie ist Ubuntu

Mate [6]. Es setzt auf MATE 1.8.2, den

Nachfolger von GNOME 2, als Standard-Desktop. Keine neue Version gab

es von Mythbuntu [7] und

Edubuntu [8], die nur noch als LTS-Versionen

erscheinen.

Leider können all diese Varianten nicht Gegenstand des Artikels

sein. Dieser wird sich auf

Ubuntu und Kubuntu beschränken. Für den

Artikel wurden zwei identische virtuelle Maschinen, 64 Bit, unter

KVM mit jeweils 2048 MB RAM frisch aufgesetzt. In der ersten wurde

Ubuntu installiert, in der anderen Kubuntu.

Installation

Die Installation von Ubuntu ist immer wieder eine Freude, denn sie

geht schneller und einfacher vonstatten als bei den meisten anderen

Distributionen. Wenn man die Standardeinstellungen verwendet, ist

sehr schnell ein lauffähiges System installiert. Für spezielle

Bedürfnisse stehen aber auch die entsprechenden Optionen bereit,

allerdings wird es dann aufwendiger.

Die einfachste Installation bietet ein Live-System, das als

ISO-Image zum Download bereitsteht. Dieses „Desktop-Image“ ist etwas

über 1,1 GB groß und kann auf DVD oder einem USB-Medium verwendet

werden. Gegenüber der Vorversion ist es gleich groß geblieben, das

ISO der Kubuntu-Variante ist dagegen um etwa 200 MB auf 1,3 GB

angewachsen.

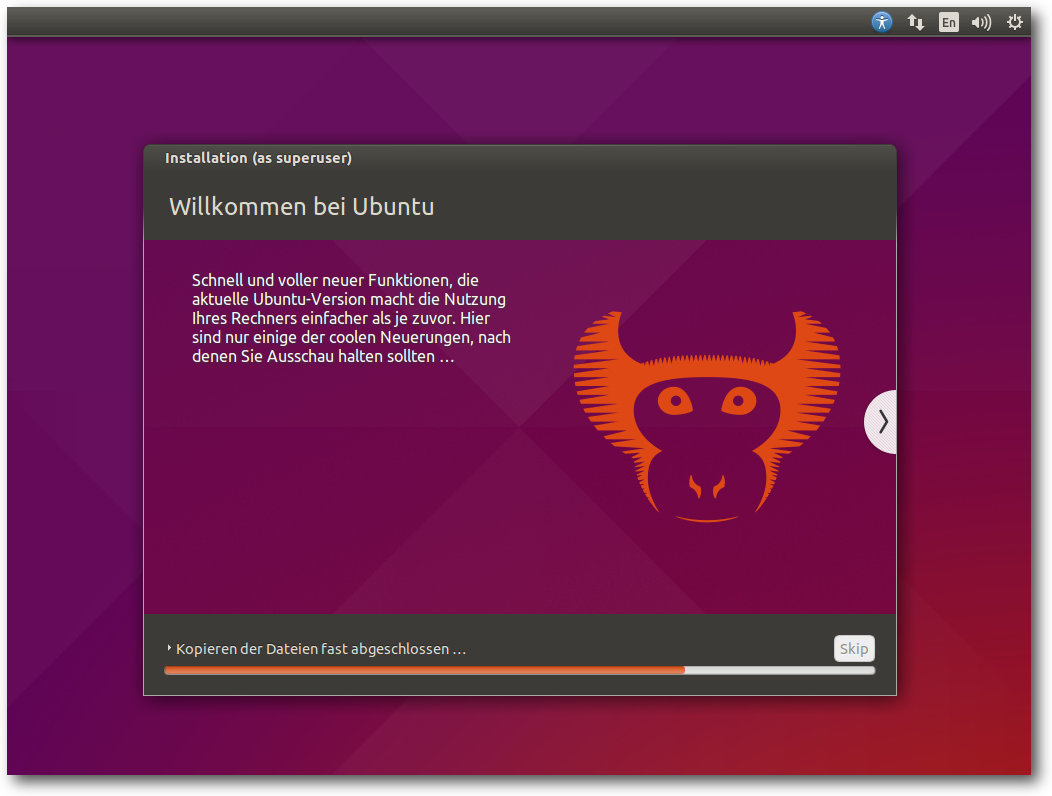

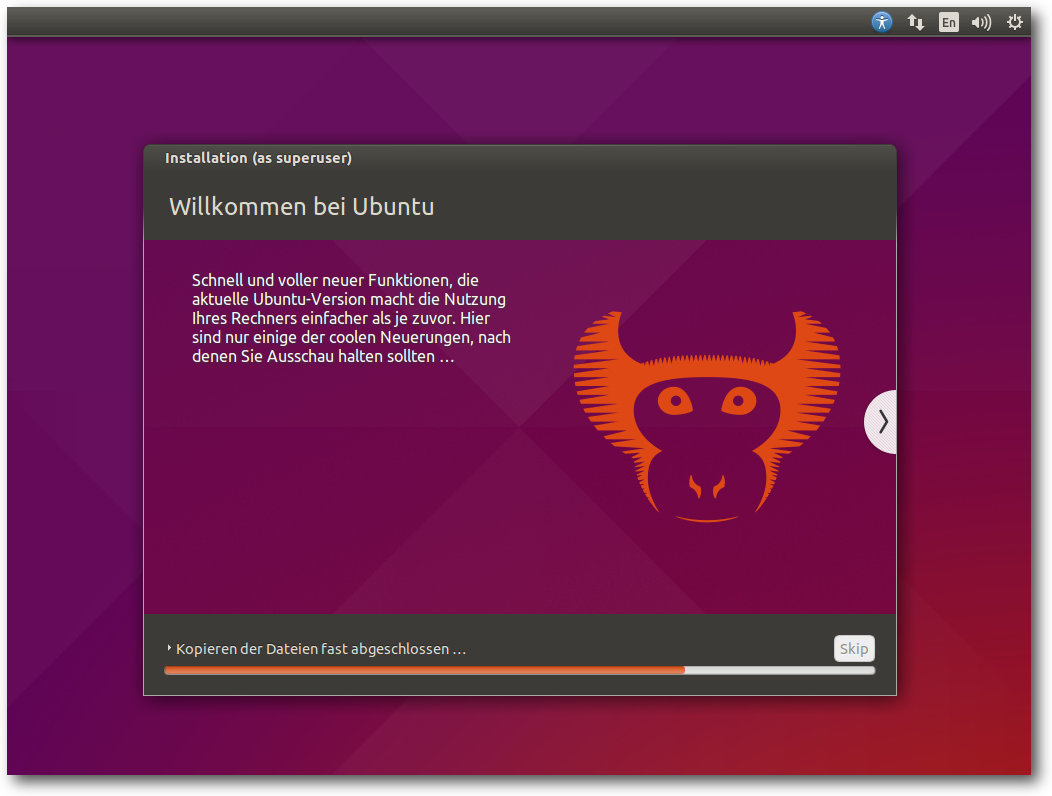

Installation von Ubuntu.

Das Installationsprogramm Ubiquity bietet ähnlich wie der

Debian-Installer oder Anaconda von Fedora alle Möglichkeiten an, die

Festplatten zu partitionieren und das System darauf zu installieren.

Die gesamte Festplatte oder einzelne Partitionen können

verschlüsselt werden. Und LVM wird unterstützt, auch in Form einer

automatischen Partitionierung. Gegenüber der Vorversion hat sich an

der Installation nichts Merkliches geändert. Die längst veraltete

Installationsanleitung scheint nun gar nicht mehr zu existieren.

Eine Installation sollte gelingen, wenn wenigstens 512 MB Speicher

für die Desktop-Version bzw. 256 MB beim Server vorhanden sind.

Unter Umständen soll eine Installation mit 64 MB RAM bereits möglich

sein. Zu empfehlen sind jedoch auf dem Desktop mindestens 1 GB, sodass

alle benötigten Anwendungen zugleich ohne zu swappen laufen

können, denn nur so läuft das System vollständig flüssig.

Ausstattung

Sowohl Ubuntu als auch Kubuntu starten ähnlich schnell oder sogar

schneller als in den Vorversionen. Ubuntu (nicht aber Kubuntu) setzt

eine Hardware-3-D-Beschleunigung voraus, die

bei Grafikkarten, die

das nicht bieten, durch llvmpipe emuliert. Bei einer ausreichend

schnellen CPU ist das Verfahren von der Geschwindigkeit immer noch

gerade so erträglich.

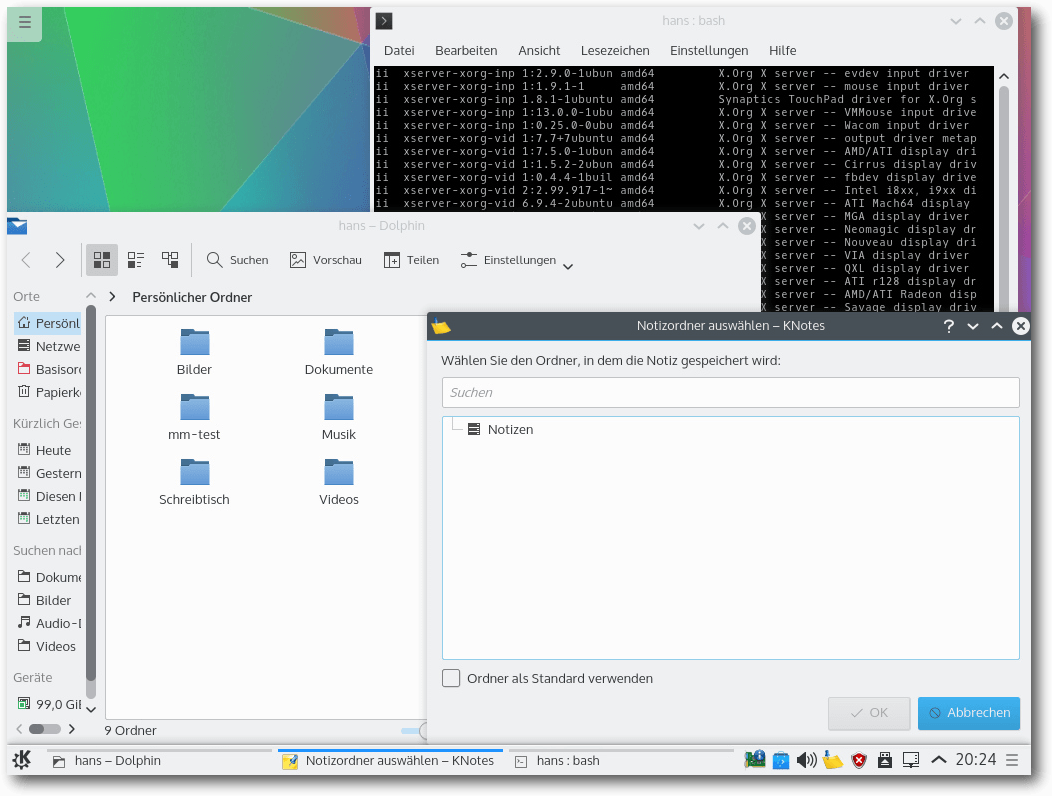

Das Grafiksystem ist bei X.org 7.7 geblieben, da es keine neue

Version von X.org in der Zwischenzeit gab. Allerdings wurden einige

Komponenten von X.org aktualisiert, darunter der X-Server 1.17 und

Mesa 10.5.2. Unity liegt weiter in Version 7.3 vor. Auch sonst

bringt Ubuntu 15.04 auf dem Desktop in erster Linie Korrekturen.

Viele Anwendungen erhielten mehr oder weniger große Verbesserungen.

LibreOffice wird in Version 4.4.2 mitgeliefert. Chromium 41 und

Firefox 37 sind unter den mitgelieferten Webbrowsern zu finden.

Der Linux-Kernel wurde, wie nicht anders zu erwarten, aktualisiert und

ist jetzt in Version 3.19.0 enthalten. Von den vielen

Verbesserungen, die er mit sich bringt, hebt Canonical in den

Anmerkungen zur Veröffentlichung besonders einige

Geschwindigkeitsoptimierungen für Server, neue

Funktionen für

Cloud-Systeme und Virtualisierung sowie erhöhte Sicherheit bei

AppArmor und seccomp hervor.

Das Init-System ist standardmäßig Systemd, wie bereits erwähnt, und

zwar in Version 219. Während normale Nutzer kaum einmal mit dem

Init-System zu tun haben und von dem Umstieg auch nichts bemerken

werden, gibt es für Entwickler jedoch durchaus Auswirkungen - alles wird

einfacher. Doch an die teils neuen Befehle muss man sich erst einmal

gewöhnen, was mit dem Dokument Systemd für

Upstart-Benutzer [9]

erleichtert werden soll. Upstart ist immer noch installiert und kann

per Kernel-Kommandozeile aktiviert werden. Als Syslog-Daemon wird

weiterhin rsyslog verwendet, das Systemd-Journal kommt noch nicht

zum Einsatz.

Für Entwickler wurde „Ubuntu Make“ (früher Developer Tools Centre)

erheblich ausgebaut und unterstützt nun 15 Plattformen, darunter

Android NDK mit dem neuesten Android Studio IDEA, pycharm, webstorm,

rubymine, phpstorm und Eclipse. Zudem sind auch der Go-Compiler

Golang, die Firefox-Entwickleredition, der Editor Dartlang und die

Spiele-Entwicklungsplattform Stencyl vorhanden und zahlreiche

Verbesserungen wurden vorgenommen. Zudem haben sich die

Entwickler die Paketmanager von Python, Node.js und Ruby vorgeknöpft und ins

System integriert, so dass sie mit der nativen Paketverwaltung

zusammenarbeiten und nicht in Konflikt geraten.

Der Compiler GCC, der ebenso wie die wichtigsten Compilerwerkzeuge

standardmäßig installiert ist, wurde nur geringfügig von Version

4.9.1 auf 4.9.2 aktualisiert. So lassen sich normale C/C++-Programme

und wohl auch der Linux-Kernel ohne weitere Umstände kompilieren.

Bei den Bibliotheken gingen die Entwickler wohl von der Maxime aus,

dass möglichst viele externe Software direkt lauffähig sein sollte,

entsprechend umfangreich ist die Installation, die von glibc 2.21

bis GStreamer 1.4 und 0.10 reicht. Python ist weiter in zwei

Versionen, 2.7.9 und 3.4.3, vorinstalliert, da es

immer noch nicht

realistisch ist, auf Python 2 zu verzichten. Perl ist in Version

5.20.2 vorhanden, dazu gesellen sich zahlreiche Python- und

Perl-Module. PulseAudio ist in Version 6.0 installiert gegenüber 4.0

in der vorigen Ausgabe.

Wie gewohnt hat Root keinen direkten Zugang zum System, sondern die

Benutzer der Gruppe sudo können über das Kommando sudo Befehle

als Root ausführen. Der Speicherverbrauch von Unity ist gegenüber

der Vorversion wieder gestiegen, was aber auch an der virtuellen

Maschine oder anderen Faktoren liegen könnte. Rund 490 MB benötigt

die Umgebung bei einer Bildschirmauflösung von 1024x768 allein, ohne

dass irgendwelche produktive Software gestartet wurde. KDE benötigt

in der Standardinstallation mit einem geöffneten Terminal-Fenster

etwa 440 MB und damit ebenfalls mehr als zuvor. Ein Teil dieses

Speichers wird allerdings bei Platzbedarf in den Swap ausgelagert,

sodass zusätzliches RAM frei wird. Die Messung des

Speicherverbrauchs der Desktops kann jeweils nur ungefähre Werte

ermitteln, die zudem in Abhängigkeit von der Hardware und anderen

Faktoren schwanken. Aber als Anhaltspunkt sollten sie allemal genügen.

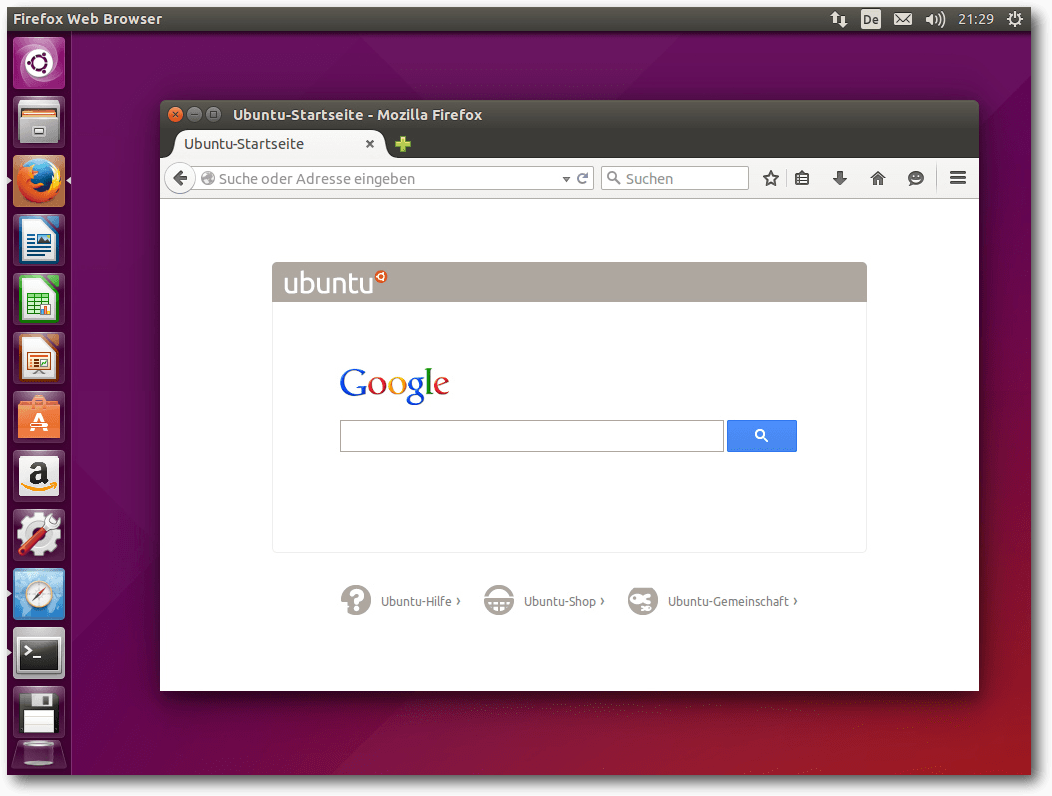

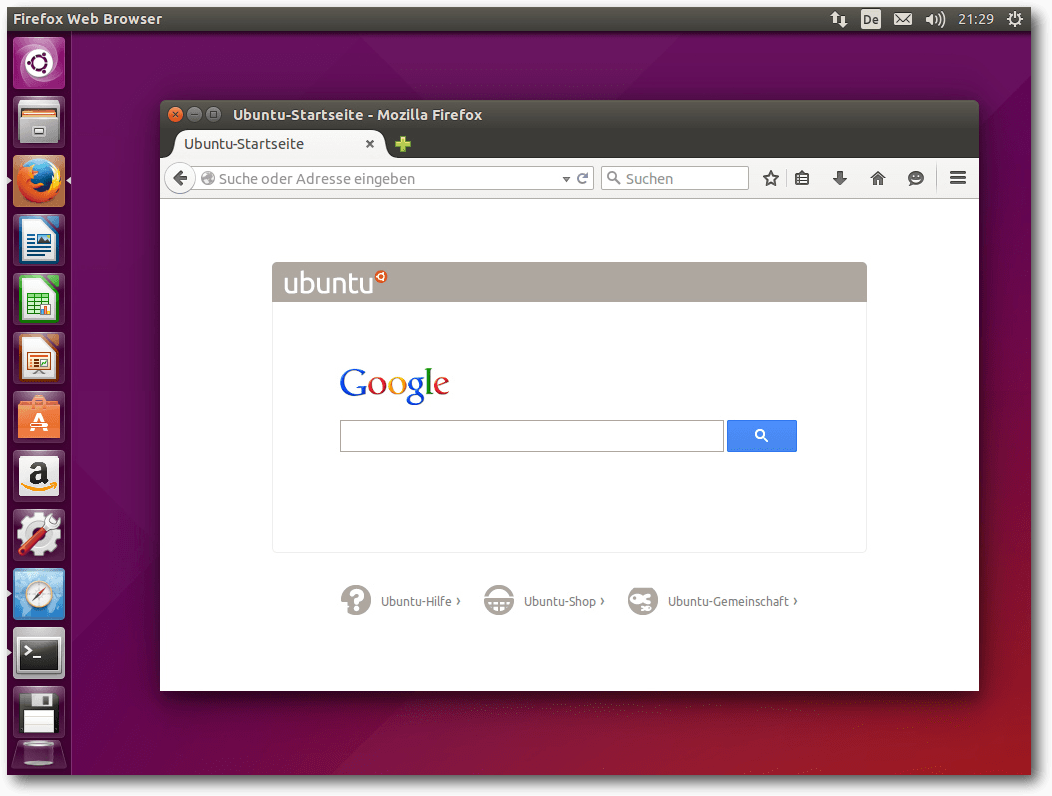

Desktop von Ubuntu 15.04 mit Firefox.

Noch kurz ein Wort zu den offiziellen Ubuntu-Varianten:

Kubuntu [10] enthält in

Version 15.04 erstmals Plasma 5 als Standard. Die KDE-Anwendungen

werden in Version 14.12 mitgeliefert. Von diesen sind etwa die

Hälfte bereits auf die KDE Frameworks 5 portiert, der Rest, darunter

die PIM-Suite, nutzt noch die KDE 4-Bibliotheken.

Die anderen Varianten haben nur wenige oder gar keine Änderungen

bekannt gegeben. Ubuntu

GNOME [11]

enthält GNOME 3.14, also nicht die neueste Version, mit einer

optionalen GNOME-Classic-Sitzung. Laut der Ankündigung sind nicht

alle Komponenten von GNOME 3.14 integriert, die fehlenden Teile sind

über ein externes Repository erhältlich. Statt GNOME-Software wird

das Ubuntu Software Center verwendet und diverse neue Anwendungen

wie gnome-maps, gnome-weather und Numix sind vorinstalliert.

Xubuntu [12] bringt jetzt

Xfce 4.12 mit. Ein Konfigurationswerkzeug für den Display-Manager

LightDM kam neu hinzu. Umgebungen mit mehreren Monitoren sollen nun

besser einzurichten sein. Auch die Farbschemata wurden verbessert

und Qt-Anwendungen sollen besser aussehen.

Lubuntu [13]

enthält in dieser Version nichts wesentlich Neues. Es wird der

Umstieg auf LXQt vorbereitet. Die grafische Gestaltung wurde

überarbeitet und die LXDE-Komponenten aktualisiert. Ubuntu

Studio [14]

erhielt ein neues Metapaket ubuntustudio-audio-core, das alle

essentiellen Pakete für Audio nach sich zieht. Ansonsten wurden die

Neuerungen von Xubuntu übernommen. Den Benutzern wird empfohlen,

trotzdem eher die neueste LTS-Version (14.04 LTS in diesem Fall)

einzusetzen, da diese drei Jahre unterstützt wird, die anderen

Versionen nur neun Monate.

Ubuntu Kylin [15],

die Ubuntu-Variante mit

diversen

Anwendungen und Anpassungen speziell für China,

kommt mit zahlreichen Korrekturen für die

Internationalisierung und hat die verschiedenen spezifischen

Programme wie zum Beispiel das grafische Systemverwaltungs- und

Konfigurationsprogramm Youker Assistant aktualisiert.

Nicht Teil der Veröffentlichung von Ubuntu 15.04 ist eine neue

Variante, Snappy Personal, mit der Canonical ausprobieren will, ob

sich atomare Updates auch auf Desktop-Systemen nutzen lassen. Statt

der Paketverwaltung dpkg wird dabei das snappy verwendet. Täglich aktualisiert

erstellte Live-Images [16]

sollen bald bereitstehen.

Unity

Nach all dem Vorgeplänkel nun zum eigentlichen Desktop. Unity, die

offizielle Desktopumgebung von Ubuntu, blieb bei Version 7.3 und

erhielt lediglich ein paar Korrekturen. Die einzige sichtbare

Änderung ist das neue Aussehen. Somit bleibt Unity eine dezente,

benutzbare Desktop-Umgebung, zu der alles Wesentliche bereits früher

gesagt wurde.

Der Standard-Webbrowser in Ubuntu ist Firefox, die

Standard-Büro-Suite LibreOffice. Für E-Mails ist Thunderbird 31.6,

dessen Icon nicht in die Startleiste eingebunden ist, zuständig. Die

sonstigen installierten Programme sind im Wesentlichen die

Standard-Programme von GNOME, die zumindest grundlegend die

häufigsten Aufgaben abdecken. In den meisten Fällen bieten sie

gerade einmal Grundfunktionen, so dass man sich gerne nach

leistungsfähigeren Programmen im Software-Center umsieht.

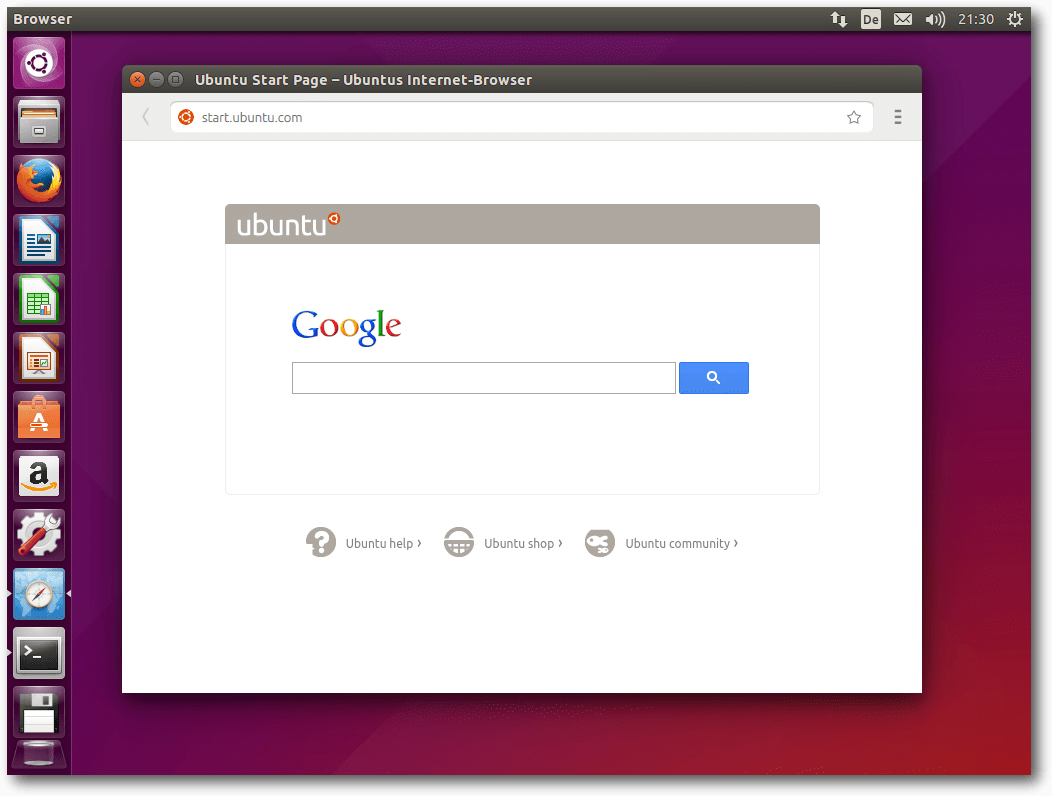

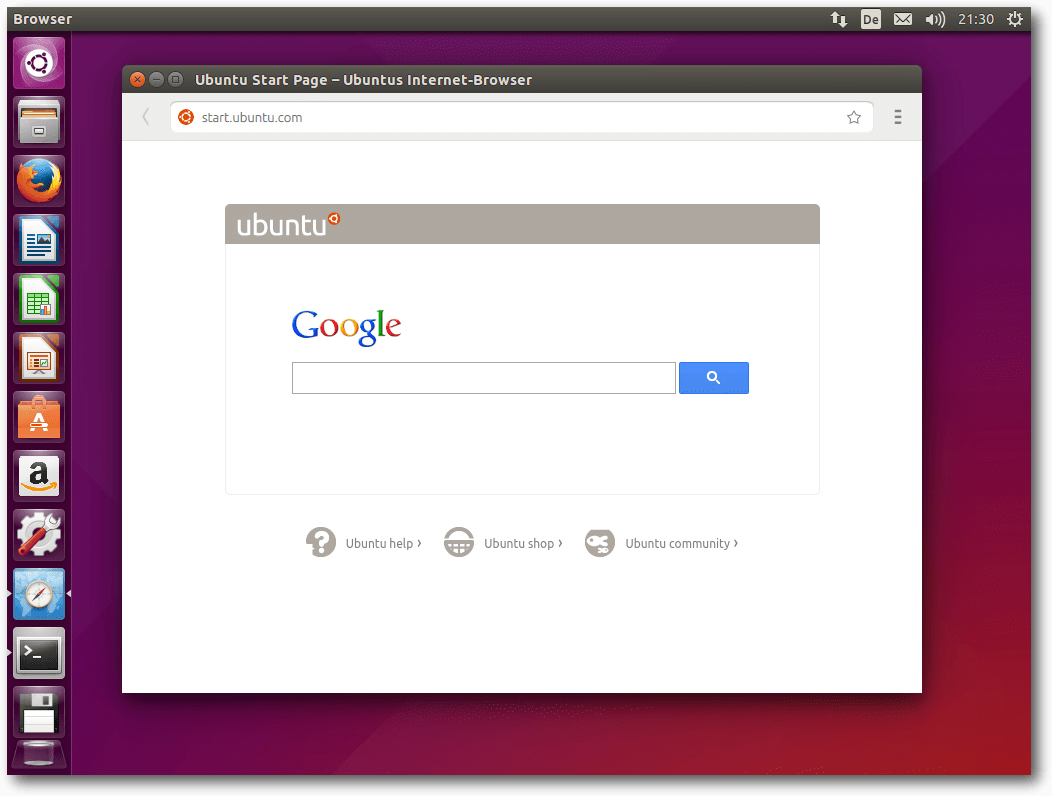

Der „Internet-Browser“ von Ubuntu.

Fast nirgends erwähnt wird die Tatsache, dass Ubuntu einen eigenen

Webbrowser entwickelt hat. Er beruht auf der

Browser-Entwicklungsumgebung Oxide, die Ubuntu bereitstellt, um

Webentwicklern eine stabile Basis zu liefern, und damit auf

Chromium. Vermutlich ist es mehr eine Demonstration der

Möglichkeiten von Oxide, aber wer weiß, was Canonical noch damit

vorhat. Zur Zeit ist jedenfalls die unter der GPLv3 stehende

webbrowser-app nach Canonicals Angaben ein schlanker Browser,

der Qt 5 und Ubuntu-GUI-Elemente verwendet.

Schade nur, dass der Browser sich „Ubuntus Internet-Browser“ (sic!)

nennt und damit ein mangelndes Verständnis des Unterschiedes

zwischen Web und Internet enthüllt.

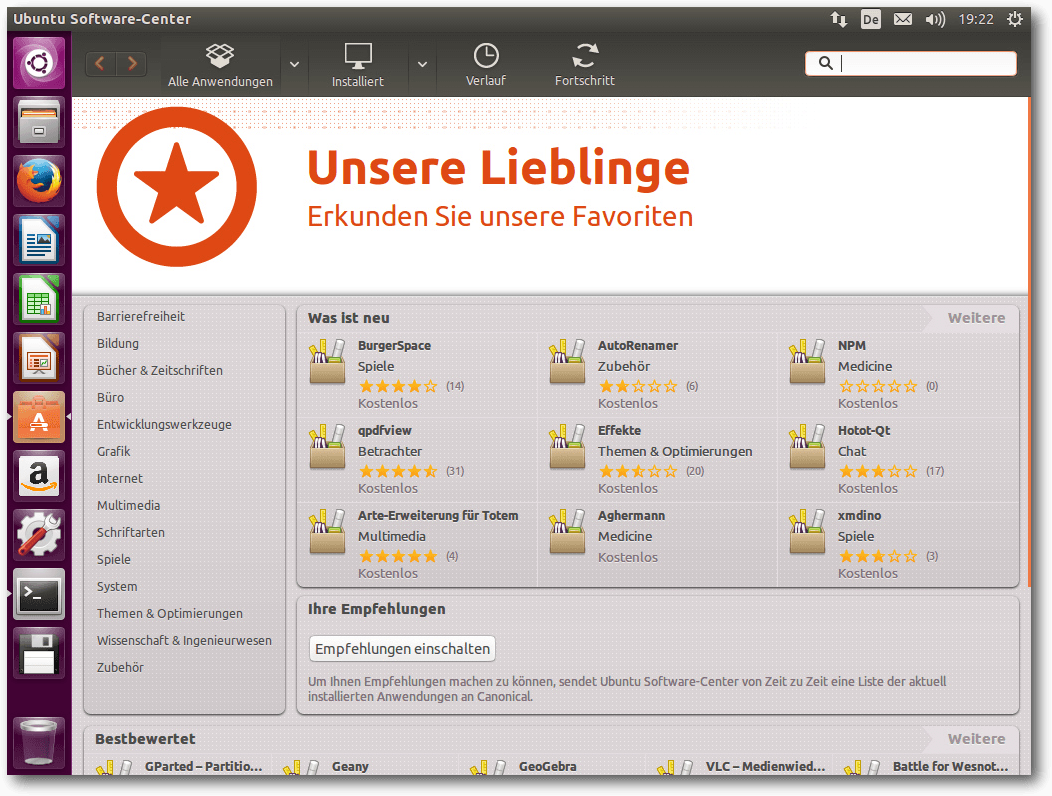

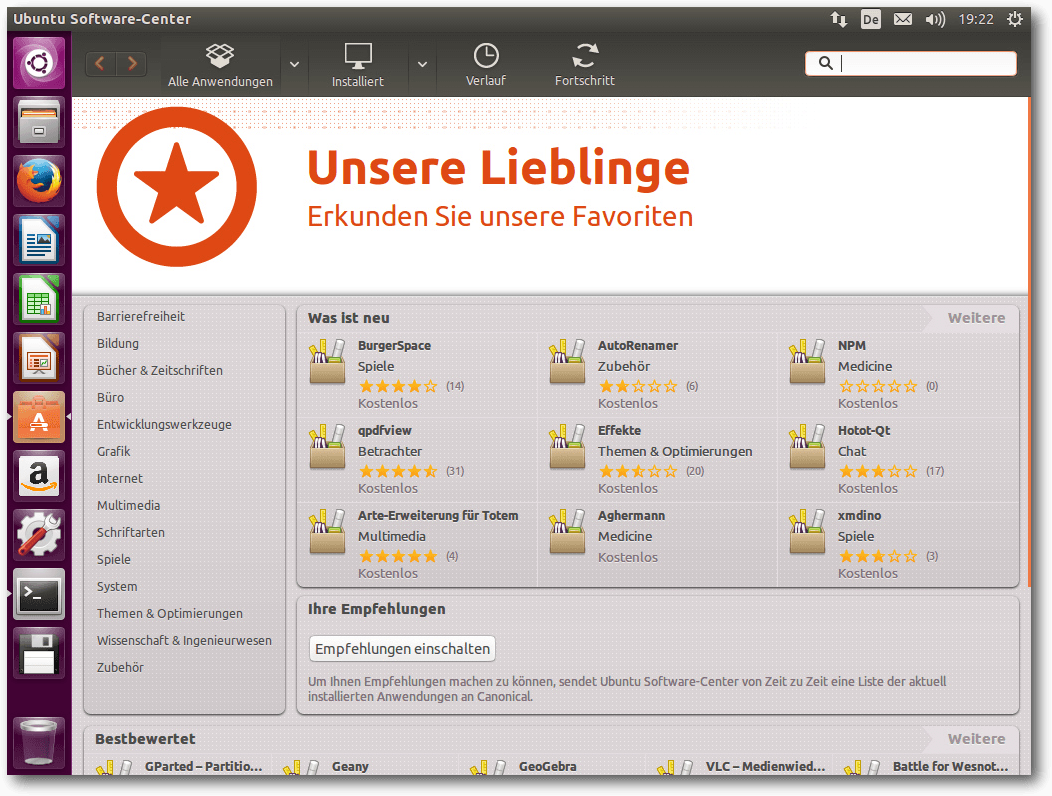

Software-Updates und das Software-Center funktionieren weiter wie

gewohnt, hier scheint sich in den letzten Monaten nichts geändert zu

haben. Es eignet sich gut zum Stöbern, sodass man möglicherweise

auch interessante Programme entdeckt, die man bisher nicht kannte.

Doch freilich kann auch das Ubuntu-Archiv mit seinen über 48000

Paketen nur etwa 1% aller freien Software abdecken. Wer im Ubuntu

Software-Center nicht fündig wird, kann immer noch woanders Glück

haben.

Das Ubuntu Software-Center.

KDE

Mit Kubuntu 15.04 feiert Plasma 5 wohl seine Premiere in einer der

größeren Distributionen. Und nach den ersten Eindrücken wird wohl

kaum jemand das Bedürfnis verspüren, zu Plasma 4 unter KDE 4

zurückzukehren. Denn wenn auch die Optik in der Standardeinstellung

verändert wurde, ist die Funktionalität zumindest im Großen und

Ganzen gleich geblieben. Die Entwickler sehen Plasma 5 zwar noch

nicht unbedingt als reif für die Allgemeinheit, aber zumindest ist

es nicht mehr weit entfernt. Fehler können jedoch durchaus noch

auftreten, so beispielsweise beim Versuch, neue Designs

herunterzuladen. Die Systemeinstellungen wirken in vielen Bereichen

unfertig. Auch der Bildschirmhintergrund war manchmal plötzlich weg,

konnte aber über die Desktopeinstellungen wieder hergestellt werden.

Nicht ausprobiert wurden im Rahmen dieses Artikels einige neue

Komponenten von Plasma 5, darunter BlueDevil zur Verwaltung von

Bluetooth-Geräten, KSSHAskPass für die Eingabe von Passwörtern, die

zur Entschlüsselung von

SSH-Schlüsseln nötig sind, und KScreen, das

Programm zur Einrichtung des Displays auf mehreren Monitoren.

Auch die Aktivitäten, die bereits von KDE 4 bekannt waren, sind noch

vorhanden. Statt

der „Cashew“ in der rechten oberen Ecke gibt es nun

einen Button oben links, der symbolisiert, dass sich dahinter ein

Menü verbirgt. Dieses sollte KDE-Anwendern bekannt vorkommen, wie

auch die meisten anderen Elemente des Desktops. Plasma bleibt auch

in Version 5 ein wenig verspielt mit vielen standardmäßig

aktivierten Effekten. Im Gegensatz zu Unity funktionieren diese aber

auch ohne Hardware-3-D-Beschleunigung mit akzeptabler Geschwindigkeit.

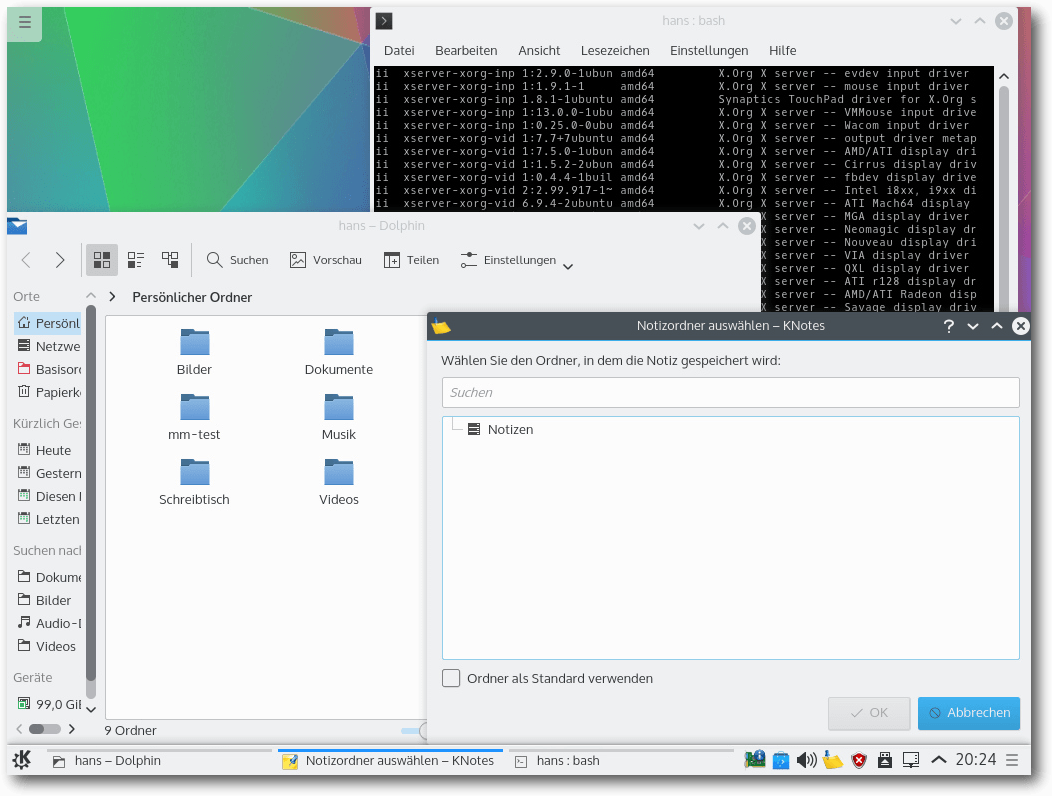

Plasma-5-Desktop mit Anwendungen.

Auch unter Kubuntu wird standardmäßig Firefox als Browser installiert. Dabei

leisteten sich die Entwickler von Kubuntu den Fehltritt, die

vorinstallierten Sprachpakete inkompatibel mit der installierten

Firefox-Version zu machen. Das wurde jedoch schnell mit einem Update

innerhalb von drei Tagen behoben.

Als Musik-Player ist Amarok 2.8 vorinstalliert, wie schon seit

Kubuntu 13.10. KDE PIM mit Kontact ist noch in Version 4.14.6

installiert. Außerdem ist LibreOffice vorhanden. Weitere Anwendungen

muss man aus den Repositories nachinstallieren, wenn man sie braucht.

Die Paketverwaltung Muon trägt jetzt die Versionsnummer 5.2.2 und

wurde an KDE 5 (ach, das will ja gar nicht so heißen) angepasst.

Muon-Discover ähnelt etwas dem Ubuntu Software-Center und funktioniert

weiterhin gut.

Multimedia im Browser und auf dem Desktop

Nicht viel Neues gibt es im Multimedia-Bereich. Firefox bringt keine

Plug-ins mehr zum Abspielen von Videos mit, dafür wird wie bei der

vorigen Ausgabe OpenH264 beim ersten Start von Firefox als Plug-in

installiert. Die vorinstallierte Erweiterung „Ubuntu Firefox

Modifications“ ist jetzt bei Version 3.0. Weitere vorinstallierte

Erweiterungen sorgen für die Integration mit Unity und den

Ubuntu-Online-Accounts.

Mit OpenH264 sollte das Flash-Problem endgültig gelöst sein, was in

der Praxis leider nicht der Fall ist. Zwar funktionieren Web-Videos

damit auf vielen Seiten, aber es gibt immer noch Seiten, die

explizit das Adobe-Flash-Plug-in verlangen. Da dieses Plug-in für

Firefox nicht mehr existiert, gibt es eigentlich nur noch die

Verwendung eines anderen proprietären Browsers wie Google Chrome als

Workaround. Immerhin funktionieren fast alle anderen Videoformate,

sodass die Multimedia-Situation sich als ziemlich gut darstellt.

Auf dem Unity-Desktop erscheint in den bekannten Anwendungen

Rhythmbox und Filmwiedergabe (Totem) bei standardmäßig nicht

unterstützten Formaten eine Dialogbox, die eine Suche nach passenden

GStreamer-Plug-ins ermöglicht und sie installiert. Das funktioniert

korrekt, nach der Plug-in-Installation muss man allerdings die

Player-Software neu starten.

Unter KDE sieht es im Prinzip genauso aus, nur dass die

Geschwindigkeit auch ohne 3-D-Hardware akzeptabel ist. Amarok ist

der Standard-Audioplayer. Ob unter KDE fehlende Plug-ins korrekt

nachinstalliert werden, konnte nicht überprüft werden, da alle

benötigten Plug-ins bereits vorhanden waren. DragonPlayer versagte

wieder einmal bei der Wiedergabe von Videos: Nur der Ton war zu

hören. Abhilfe schafft die Installation von VLC, MPlayer oder Xine.

Es gibt wahrscheinlich sowieso niemanden, der DragonPlayer sinnvoll

nutzen kann.

Fazit

Ubuntu 15.04 enthält nicht besonders viele sichtbare Neuerungen und

dürfte für alle, die den neuesten Stand von allem gegenüber

Stabilität bevorzugen, eine klare Sache sein. Die neue Version der

Distribution läuft in allen Varianten gut und stellt eine solide

Basis für Applikationen und Entwicklungen dar. Für die Mehrzahl der

Benutzer dürfte allerdings wie immer die letzte LTS-Version die

bessere Wahl darstellen. Denn letztlich bleiben die

Nicht-LTS-Versionen Betaversionen, die die meisten Benutzer nicht

benötigen. Aktualisierungen sollten keinen Grund zu einem Verlassen

der LTS-Version darstellen, da sie auch in der LTS-Version zahlreich

bereitgestellt werden. Ubuntu, Kubuntu und die anderen Varianten

sind und bleiben eine der ersten Empfehlungen, wenn es um die Wahl

der Linux-Distribution geht.

| Autoreninformation |

| Hans-Joachim Baader (Webseite)

befasst sich bereits seit 1993 mit Linux. 1994 schloss er

erfolgreich sein Informatikstudium ab, machte die

Softwareentwicklung zum Beruf und ist einer der Betreiber von

Pro-Linux.de.

|

Links

[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1762/ubuntu-und-kubuntu-1504.html

[2] http://www.pro-linux.de/news/1/22262/ubuntu-1504-freigegeben.html

[3] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2014-12

[4] https://insights.ubuntu.com/2015/04/22/here-comes-kilo-15-05-containers-will-never-be-the-same-again/

[5] http://www.pro-linux.de/news/1/22255/canonical-fuehrt-mit-ubuntu-1504-den-hypervisor-lxd-ein.html

[6] https://ubuntu-mate.org/

[7] http://www.mythbuntu.org/

[8] http://edubuntu.org/

[9] https://wiki.ubuntu.com/SystemmdForUpstartUsers

[10] http://www.kubuntu.org/news/kubuntu-15.04

[11] https://wiki.ubuntu.com/VividVervet/ReleaseNotes/UbuntuGNOME/German

[12] http://xubuntu.org/news/15-04-release/

[13] https://wiki.ubuntu.com/VividVervet/ReleaseNotes/Lubuntu/

[14] https://wiki.ubuntu.com/VividVervet/ReleaseNotes/UbuntuStudio

[15] https://wiki.ubuntu.com/VividVervet/ReleaseNotes/UbuntuKylin

[16] http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-desktop-next/daily-live/

Beitrag teilen Beitrag kommentieren

Zum Inhaltsverzeichnis

von Matthias Spielkamp und David Pachali

Nicht jeder kann seine Daten so umfangreich schützen wie Edward Snowden, als

er Dokumente aus der NSA ans Licht brachte. Doch wie die Dokumente zeigen,

ist heute jeder mehr oder weniger von der Überwachung über das Internet

betroffen. Wo anfangen, wenn man die eigenen Daten besser schützen will?

E-Mails und Festplatten lassen sich verschlüsseln, Datenspuren im Web

minimieren.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Meine Daten gehören mir!“ erschien erstmals auf der

Webseite der Bundeszentrale für politische

Bildung [1].

Vorwort

Überwachung ist kein Problem, für das es eine technische Lösung gibt.

Welches Maß an Überwachung eine Gesellschaft zulässt, welche Mittel

Bürgerinnen und Bürger haben, um sich zu schützen, muss politisch verhandelt

und bestimmt werden. Der Souverän bestimmt, welche finanziellen und

juristischen Mittel den Geheimdiensten in die Hand gegeben werden, welcher

Kontrolle sie unterworfen werden – oder eben nicht.

Der Souverän, das sind in der Demokratie wir alle. Technische Gegenwehr kann

dabei maximal ein Teil der Antwort sein. Um diesen Teil soll es hier gehen.

Wie wir aus den Dokumenten erfahren haben, die Edward Snowden den Medien

übergeben

hat [2],

sind die Geheimdienste technisch extrem gut ausgerüstet.

Zudem verfügen sie über derart weit reichende Befugnisse oder maßen sie sich

an, dass es kaum einem Menschen, der in ihr Visier gerät und direkt

ausgespäht werden soll, gelingen wird, seine Kommunikation vollständig vor

ihren Augen und Ohren zu verbergen. Das liegt schon daran, dass

Kommunikation nun einmal zwischen mindestens zwei Beteiligten stattfindet

und sie über dasselbe Maß an Expertise verfügen müssen, um ihre

Kommunikation zu schützen. Solange Kommunikationstechnologien nicht „ab

Werk“ sicher und verschlüsselt sind, bleibt das eine Herausforderung.

Man kann jedoch noch immer davon ausgehen, dass die meisten Menschen keine

Ziele direkter geheimdienstlicher Überwachung sind. Für sie geht es darum,

ihre Kommunikation so zu schützen, dass so wenig Inhalte wie möglich im

Schleppnetz der NSA, des britischen Geheimdiensts GCHQ oder des deutschen

BND landen. Denn all die Milliarden Daten, die die Dienste absaugen, werden

entweder nach bestimmten Signalbegriffen oder Mustern durchsucht und dann im

Zweifel genauer geprüft. Oder sie werden für Jahrzehnte gespeichert und erst

dann analysiert, wenn sie in Zusammenhängen auftauchen, die für die

Geheimdienste interessant sind.

Das bedeutet: Jede normale Bürgerin, jeder normale Bürger kann heute zum

Ausspäh-Ziel der Geheimdienste werden – und sei es nur durch den Kontakt zu

bestimmten anderen Menschen. Um zu verstehen, wie man sich schützen kann,

muss man zwei Arten von Daten unterscheiden:

Die eine Art sind die Inhalte der Kommunikation, also etwa der Text einer

E-Mail, der Wortlaut eines Telefonats oder der Inhalt einer Datei auf einem

USB-Stick. Diese Inhalte können geschützt werden, indem man E-Mails und

Datenträger verschlüsselt.

Die andere Art der Daten sind so genannte Meta-Daten, also Daten über

Daten: Mit wem hat man wann telefoniert, wer hat wem wann eine Mail

geschickt, wer hat wann welche Website aufgerufen? Diese Daten mögen

harmloser erscheinen, können aber ebenso weitreichende Schlüsse zulassen wie

der Inhalt der Kommunikation. Meta-Daten fallen bei digitaler Kommunikation

immer an, aber man kann sie in gewissen Maß verschleiern, etwa durch

Werkzeuge für mehr Anonymität.

Keine dieser Techniken und Technologien kann Sicherheit garantieren. Im

Gegenteil: zum Teil sind sie komplex und verleiten dazu, Fehler zu machen.

Alle müssen ausprobiert, eingeübt und regelmäßig verwendet werden. Doch

selbst wenn vor hochaufgerüsteten Geheimdiensten wie der NSA keine

umfassende Sicherheit möglich ist, ist es keineswegs umsonst, für mehr

Datensicherheit zu sorgen. So bieten gängige Vorkehrungen nicht zuletzt

Schutz auch vor gewöhnlichen Kriminellen im Netz. Auch diese sind stets auf

der Suche nach Sicherheitslücken und schlecht gesicherter Kommunikation, die

sie etwa zum Identitätsdiebstahl nutzen können. Ebenso gilt umgekehrt:

Werden Sicherheitslücken geheim gehalten, um sie zur Überwachung nutzen zu

können, wirkt sich das negativ auf die Sicherheit aller Bürger aus.

Nützliche Links

- Das Privacy-Handbuch: Wesentlich ausführlicher, als es hier möglich wäre,

beschreibt dieses Handbuch auf mehr als 300 Seiten, was man als Nutzer

unternehmen kann, um seine Privatsphäre zu schützen. Es ist ein

kollaboratives, von Datenschutz-Aktivisten gepflegtes Handbuch und in

verschiedenen Versionen im Netz verfügbar. Eine aktuelle Version findet sich

unter privacy-handbuch.de [3].

- Die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier

Foundation [4] betreibt die fortlaufend auf aktuellem

Stand gehaltene Ratgeberwebsite „Surveillance

Self-Defense“ [5] mit vielen Anleitungen und

einfachen Erklärungen zu grundlegenden Konzepten der Datensicherheit. Die

Beiträge sind auf Englisch, Spanisch und Arabisch verfügbar.

E-Mail-Verschlüsselung

Wer E-Mails unverschlüsselt verschickt, verschickt das elektronische

Äquivalent von Postkarten. Das ist schon oft gesagt und geschrieben worden,

dennoch sind viele überrascht, wenn sie erfahren, dass E-Mails praktisch

ungeschützt durchs Netz wandern. E-Mails werden auf ihrem Weg vom Absender

zum Empfänger mehrfach gespeichert, etwa bei den Internet-Providern bei

Absender und Empfänger, aber auch weitere Male dazwischen. Unterwegs können

daher diejenigen die E-Mails lesen, die Zugriff aufs Netz haben. Die

Snowden-Enthüllungen zeigen, dass massenhaft E-Mails im

„Schleppnetz-Verfahren“ überwacht und ausgewertet werden. Sie werden

automatisiert auf bestimmte Schlagwörter untersucht, um herauszufinden, ob

sie für Geheimdienste interessant sein könnten. Sollte das der Fall sein,

werden sie genauer angeschaut. Aber auch, wenn es keinen aktuellen Anlass

gibt, ist zu vermuten, dass E-Mails zumindest von der NSA einfach

abgespeichert werden, sodass sie auch in Zukunft untersucht werden können.

Wer vermeiden möchte, dass seine E-Mails derart unter die Lupe genommen

werden, muss eine so genannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwenden. Das

bedeutet, dass die E-Mail beim Absender – an einem Ende – verschlüsselt

wird, und beim Empfänger – am anderen Ende – wieder entschlüsselt. So

wandern die Inhalte niemals unverschlüsselt durch Netze, auf die andere

Zugriff haben.

PGP: Geniale Idee, aber zunächst nicht leicht zu verstehen

Eine gängige Lösung, die sich für normale Nutzer – also solche, die keine

Unterstützung von Spezialisten haben – zu diesem Zweck eignet, ist

PGP [6]. Die Abkürzung steht

für „pretty good privacy“, also „ganz gute Privatsphäre“. Der leicht

scherzhafte, sprechende Name weist darauf hin, dass PGP-Erfinder Phil

Zimmermann nicht davon ausgeht, dass das Verfahren vollständige Sicherheit

bieten kann, aber eben doch ziemlich gute. Und obwohl Zimmermann PGP bereits

in den 1990er Jahren entwickelt hat, gilt diese Einschätzung bis heute: PGP

ist noch immer die sicherste Mailverschlüsselungsmethode.

Um PGP einzusetzen, gibt es unterschiedliche Wege. Üblicherweise benötigt

man eine Erweiterung für einen E-Mail-Client – also das Programm, mit dem

man E-Mails liest und schreibt. Wenn man E-Mails hingegen nur über den

Webbrowser verwendet, gibt es zwar ebenfalls Erweiterungen, aber die meisten

Experten halten diese noch nicht für reif. Etwas verwirren kann die Vielzahl

unterschiedlicher Abkürzungen: „Open PGP“ ist der Name des zugrunde liegenden

Verschlüsselungsstandards, der von verschiedenen Programmen unterstützt

wird. Dazu gehören das heute kommerzielle Programm PGP ebenso wie die

kostenlose, freie Variante namens „GNU Privacy

Guard“ [7], GnuPG oder GPG abgekürzt. Der Einfachheit

halber werden all diese Entwicklungen häufig unter dem Begriff PGP

zusammengefasst, so auch in diesem Artikel.

Das Verfahren, auf dem PGP beruht, wird „public-key cryptography“ genannt

und auf Deutsch mit „asymmetrisches Kryptosystem“ übersetzt – leichter

verständlich wäre die Übersetzung „Verschlüsselung mit öffentlichem

Schlüssel“. Die Idee dahinter ist genial, aber zunächst nicht leicht zu

verstehen. Bei einem symmetrischen Verfahren teilen zwei Menschen sich einen

gemeinsamen Schlüssel. Das Problem daran: Wie kann der Schlüssel sicher

ausgetauscht werden? Man kann ihn nicht der Nachricht beifügen, weil sie

dann auch von einem Angreifer entschlüsselt werden könnte, der die Nachricht

abfängt. Man kann den Schlüssel getrennt von der Nachricht übermitteln, aber

auch dann könnte er abgefangen werden. Wer ihn hat, kann die Nachrichten

dann entschlüsseln. Um sicher zu gehen, müssten sie den Schlüssel daher

direkt austauschen, etwa indem sie sich treffen.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung hingegen hat jeder Nutzer einen

öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Zusammen bilden beide ein

Schlüsselpaar. Wie der Name sagt, ist der eine Teil öffentlich und kann

sorglos weiter gegeben werden: per E-Mail, über eine Website, auf einem

USB-Stick oder in einem Chat. Wenn eine Nachricht mit diesem öffentlichen

Schlüssel verschlüsselt wird, kann sie aber nur noch mit dem privaten

Schlüssel wieder entschlüsselt werden. Ein Angreifer, der die Nachricht

abfängt, kann sie nicht entschlüsseln, da er den privaten Schlüssel nicht

kennt. Auch der Sender kann die Nachricht beim Empfänger nicht wieder

entschlüsseln, denn auch er kennt nur den öffentlichen Schlüssel, nicht den

privaten. Aus dem – jedem bekannten – öffentlichen Schlüssel den privaten

Schlüssel zu berechnen, ist so schwierig und aufwändig, dass Experten das

System unter bestimmten Voraussetzungen (langer Schlüssel und sicheres

Passwort) derzeit für sicher halten.

Geeignetes Programm auswählen, Schlüsselpaar anlegen

Um PGP selbst zu nutzen, braucht man die entsprechende Software. Die

Programme sind vielfältig und werden mittlerweile für nahezu alle Betriebssysteme

angeboten, auch für Smartphones. Da sie alle etwas unterschiedlich

funktionieren und eingerichtet werden, wird unten in den Links auf die

entsprechenden Anleitungen verwiesen. Was in jedem Fall zu tun ist:

Man muss ein Schlüsselpaar anlegen. Extrem wichtig hierbei ist, dass der

private Schlüssel eine Schlüssellänge von mindestens 2.048 Bit hat und

mit einem sehr guten Passwort geschützt ist. Die Schlüssellänge kann man

festlegen, wenn man den Schlüssel erzeugt. Vereinfacht gesagt, wirkt

sie sich darauf aus, wie viele mögliche Schlüssel ein Angreifer

durchprobieren müsste, um zufällig den richtigen zu erwischen, wenn er

jeden denkbaren Schlüssel ausprobieren würde. 1.024-Bit-Schlüssel gelten

inzwischen als unsicher; wer auf der sicheren Seite sein möchte, wählt

besser gleich einen 4.096-Bit-Schlüssel. Damit kann das Verschlüsseln großer

Mails, zum Beispiel mit angehängten Dateien, auch auf schnellen

Rechnern allerdings eher lange dauern.

Der öffentliche Schlüssel sollte auf einen so genannten Key-Server

hochgeladen werden. Da er einer E-Mail-Adresse zugeordnet ist, können ihn

andere somit auch dann finden, wenn sie noch nie Kontakt mit dem Inhaber der

E-Mail-Adresse hatten. Viele Programme bieten an, den Schlüssel direkt auf

einen solchen Server hochzuladen.

Nützliche Links

- Anleitungen, wie man E-Mail-Verschlüsselung einrichtet, hat die Website

„Verbraucher sicher online“ für verschiedene Betriebssysteme und Programme

zusammengestellt. Dazu gehören die Erweiterung Enigmail und der GNU Privacy

Guard [8],

die Verschlüsselung mit Mozilla Thunderbird unter Windows, Mac OS sowie

Linux & Co. ermöglichen. Für Mac-Systeme gibt es zudem eine Anleitung für das

Paket „GPG Suite/GPG Tools“ für Apples

Mailprogramm [9].

Bei Windows lässt sich auch GnuPG und Claws Mail

einrichten [10],

GpgOE für Outlook

Express [11]

oder GnuPG/WinPT für das Mailprogramm The

Bat [12].

- Eine Anleitung, wie man öffentliche Schlüssel austauscht und auf einen

Schlüsselserver lädt, findet sich am Beispiel der GPG Suite ebenfalls bei

„Verbraucher sicher

online“ [13].

- Hinweise zu sicheren Passwörtern gibt es beim Bundesamt für Sicherheit in

der

Informationstechnik [14].

Wer noch sicherer gehen möchte, beachtet die Tipps von Jürgen Schmidt im

Heise-Artikel „Passwort-Schutz für

jeden“ [15].

Übung macht den Meister

Oft wird zur E-Mail-Verschlüsselung gesagt, dass es leicht sei,

sie zu verwenden. Das stimmt so nicht, denn in der Praxis lauern viele

Fallstricke, weshalb die ersten Versuche auch für Erfahrene

frustrierend sein können. Wie bei allen komplexen Verfahren gilt: Übung macht den

Meister. Am Besten sucht man sich ein Gegenüber, mit dem man die Programme

ausprobieren und testen kann.

Einige bekannte Probleme aus der Praxis:

- Man verschlüsselt die Mails, die man an andere verschickt, empfängt

verschlüsselte Mails von anderen, legt die Mails aber unverschlüsselt auf dem

eigenen Rechner ab. Wird zum Beispiel der Laptop gestohlen und ein Fremder kann

sich Zugang verschaffen, kann er die Mails lesen.

- Man vergisst sein Passwort und hat kein sogenanntes Sperrzertifikat (revocation

certificate) angelegt, mit dem man den Schlüssel für ungültig erklären kann.

Dann kann man sich zwar einen neuen Schlüssel mit neuem Passwort anlegen, doch

der alte Schlüssel ist weiter erhältlich. Andere schicken dann möglicherweise

verschlüsselte Mails, die man nicht entschlüsseln kann, und man muss sie

auffordern, einen neuen Schlüssel zu verwenden.

- Die Festplatte geht kaputt, und es gibt keine Sicherungskopie des privaten

Schlüssels. Alle Mails, die verschlüsselt abgelegt wurden, sind unlesbar.

- Verschlüsselte E-Mails können je nach Programm und gewählter Einstellung nicht

mehr einfach durchsucht werden, und sie können auch in der Regel nicht per

Webmail-Dienst angesehen werden.

Festplatten und mobile Datenträger verschlüsseln

Auf einem unverschlüsselten Datenträger liegen alle Daten offen zutage. Bei

einem tragbaren Gerät wie einer externen Festplatte oder einem

USB-Speicherstick

ist es auch sofort einleuchtend, warum das ein Problem sein kann: Sie können

verloren gehen oder gestohlen werden. Gleiches gilt für Laptops. Aber auch ein

Desktop-Rechner kann in falsche Hände geraten, durch einen Einbruch oder weil

ein missliebiger Kollege zu neugierig ist.

Passwortschutz ist keine Verschlüsselung: Sind die Computer mit einem

Zugangspasswort geschützt, ist das zwar prinzipiell gut, hilft aber nichts, wenn

ein Angreifer das Gerät in seinem Besitz hat. Ein solches Passwort hindert ihn

zwar daran, das System zu starten und zu nutzen, aber wenn er die Festplatte

ausbauen kann, kann er dennoch auf die Daten darauf zugreifen. Bei einem

USB-Stick oder einem anderen tragbaren Datenträger ist das ohnehin der Fall.

Verschlüsselung dagegen bedeutet, dass sämtliche Daten, die geschützt werden

sollen, in eine Form umgewandelt werden, die für denjenigen, der den Schlüssel

nicht kennt, nur Datensalat darstellt, also eine sinnlose Ansammlung von

Zeichen. Heißt: Nur wenn die Daten sicher verschlüsselt sind, sind sie vor dem

Zugriff eines Angreifers geschützt.

Bordmittel praktisch, aber quelloffene Programme empfehlenswerter

Wie aber geht das? Viele Betriebssysteme bieten Bordmittel an, um Dateien, den

Benutzerordner oder ganze Festplatten zu verschlüsseln. Sie haben zwei

entscheidende Nachteile: Zum einen liegt durch die Snowden-Enthüllungen der

Verdacht nahe, dass sehr viele Unternehmen den Geheimdiensten so genannte

Hintertüren offenhalten. Das bedeutet, dass die Verschlüsselungstechnik

möglicherweise absichtlich Schwachstellen aufweist, die von NSA und Co. genutzt

werden können, um an die Daten heranzukommen.

Zum anderen gibt es das Problem, dass etwa ein USB-Stick, der mit einer

Apple-Software verschlüsselt wurde, nicht mit einem Windows-Programm

entschlüsselt werden kann. Für mehr Kompatibilität empfiehlt sich ein Programm,

das erstens auf möglichst vielen Betriebssystemen eingesetzt werden kann, und

dessen Programmcode zweitens transparent ist, sodass zumindest geprüft werden

kann, ob Sicherheitslücken und Hintertüren bestehen. Bei den von Microsoft und

Apple angebotenen Bordmitteln „Bitlocker“ bzw. „Geräteverschlüsselung“ sowie

„File Vault/File Vault 2“ ist das nicht der Fall. Die auf Linux-Systemen häufig

eingesetzten Bordwerkzeuge wie LUKS und DM-Crypt können zwar öffentlich

überprüft werden, aber auch sie sind nicht ohne weiteres mit anderen

Betriebssystemen kompatibel.

Allzweckwerkzeug Truecrypt eingestellt, Alternativen nur teilweise verfügbar

Viele Jahre lang war das Programm Truecrypt hier die erste Wahl, da es beide

Anforderungen erfüllte und vielfältig einsetzbar ist: Um verschlüsselte Ordner

(Container genannt) anzulegen, die wie ein Laufwerk genutzt werden; aber auch,

um komplette Datenträger oder die System-Festplatte zu verschlüsseln. Die

verschlüsselten Teile lassen sich zudem so verstecken, dass ihre Existenz

unerkannt bleibt. Die anonymen Entwickler haben ihre Arbeit an dem Projekt

jedoch im Mai 2014 eingestellt. Da sie zu den Gründen dafür keine wirklich

klaren Angaben machten, gibt es unterschiedliche Einschätzungen, ob das Programm

weiter eingesetzt werden sollte.

Organisationen wie das amerikanische „Committee to Protect Journalists“ meinen,

dass zumindest bestehende Installationen der letzten Vollversion 7.1a weiterhin

sicher verwendet werden können [16].

Sie verweisen auf den Umstand, dass Sicherheitsforscher in einer unabhängigen

Untersuchung des Programmcodes von Truecrypt [17]

bis jetzt keine gravierenden Sicherheitslücken entdeckt haben. Die letzte

Vollversion wird an verschiedenen Stellen im Netz weiterhin kostenlos angeboten,

etwa auf der Website Security in a box [18],

einem Projekt der NGOs „Tactical Tech“ und „Front Line Defenders“. Eine Anleitung

für alle verschiedenen Funktionen [19]

hat Marco Kratzenberg erstellt.

Andere haben ihre Empfehlungen für Truecrypt mittlerweile zurückgezogen, so etwa auch

das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik; auch die Entwickler des

sicheren Betriebssystems „Tails“ haben das Programm entfernt. Eines der

Kernprobleme liegt darin, dass keine Sicherheitsaktualisierungen mehr verfügbar

sein werden.

Die Situation ist daher bis auf weiteres unbefriedigend: Während es für Profis

einige quelloffene Werkzeuge wie etwa „EncFS“ gibt, sieht es für den

Normalanwender schlechter aus. Wer Windows verwendet, kann etwa mit dem

„Diskcryptor“ immerhin einzelne Partitionen verschlüsseln. Wer lediglich

einzelne Dateien verschlüsseln will, kann das übrigens auch mit den oben

erwähnten PGP-Werkzeugen größtenteils tun. Letztlich muss jeder selbst abwägen:

Bordmittel und kommerzielle Programme für Windows- und Mac-Systeme sind relativ

leicht zu bedienen, aber man muss den Herstellern mehr oder weniger blind

vertrauen. Wem das nicht behagt, der muss sich die derzeit angebotenen

Alternativen ansehen und entscheiden, welche noch am ehesten die eigenen

Ansprüche abdeckt. Eine Übersicht über Werkzeuge bietet die Website

prism-break.org [20], kommerzielle ebenso wie

quelloffene Programme stellt auch Heise Online [21]

vor. Die wohl umfangreichste Vergleichsliste [22]

haben die Autoren der englischsprachigen Wikipedia zusammengetragen.

Um Sicherheit zu bieten, müssen auch solche Verschlüsselungsprogramme natürlich

richtig eingesetzt werden und ihre Grenzen sollten bekannt sein.

Einige bekannte Probleme aus der Praxis:

- Ein verschlüsselter, aber geöffneter Ordner ist ungeschützt. Wer in die

Kaffeepause geht und ihn offen lässt, unterläuft seine eigenen guten Absichten.

- Manche Programme legen automatisch Versionen von Dateien an Orten ab, die

nicht verschlüsselt sind, etwa in temporären Ordnern. Stürzt zum Beispiel der

Rechner ab, bleiben sie unter Umständen erhalten.

- Ist das Passwort verloren, sind die Daten weg. Alle. Für immer.

- Sollte ein Angreifer über die Mittel verfügen, das Passwort auszuspähen, kann

er an alle Daten heran kommen. Das erlauben etwa Programme, die Tastatureingaben

protokollieren (Keylogger). Wenn man gar keine Verschlüsselung verwendet, kommen

Angreifer natürlich leichter an Daten, doch es kann auch die Situation

entstehen, dass man sich zu sehr in Sicherheit wiegt.

Anonymer Surfen mit Browser-Erweiterungen und Tor

Wer im Web surft, hinterlässt Datenspuren. Websites protokollieren etwa die

IP-Adresse des Rechners, von der aus man auf sie zugreift. Wenn man sich mit

echter Identität bei einem Web-Dienst anmeldet, sei es Facebook, Google-Drive

oder GMX, kann diese IP-Adresse dann einer Person zugeordnet werden;

Strafverfolgungsbehörden können ohnehin über eine Anfrage beim Provider

feststellen, wer hinter einer bestimmten IP-Adresse steckt. Das ist eigentlich

dafür gedacht, dass bestimmte, genau definierte Straftaten verfolgt werden

können, doch muss man inzwischen leider davon ausgehen, dass auch in anderen Fällen

diese Verknüpfungen angefragt und hergestellt werden.

Mit den Mitteln des Trackings versuchen Anbieter von Websites nachzuspüren,

welche Wege im Netz ihre Besucher zurücklegen, um sie mit maßgeschneiderter

Werbung zu versorgen. Das kennt man, wenn man zum Beispiel nach „Wetter

Mallorca“ sucht und später Flüge und Hotels in der Werbung auftauchen. Ein

klassisches Mittel dafür sind Cookies, also kleine Dateien auf der Festplatte,

aber die Techniken werden ständig weiterentwickelt. Viele dieser Datenschatten

lassen sich dennoch vermeiden. Der alte Grundsatz der Datensparsamkeit dient

letztlich auch der Datensicherheit, denn Daten, die gar nicht erst anfallen,

können auch nicht missbraucht werden.

Nützliche Links

Mit Browser-Erweiterungen wie HTTPS everywhere, Adblock Edge, Disconnect, Do Not

Track Plus oder Noscript lassen sich die Datenspuren bereits verringern.

Natürlich registriert ein Website-Betreiber, wenn seine Website aufgerufen wird,

aber man kann verhindern, dass einem beim Aufruf dutzende Dritte über die

Schulter schauen können, etwa Werbenetzwerke. Eine einfache Anleitung für

gängige Browser-Erweiterungen für Firefox [23]

hat der Journalist Boris Kartheuser erstellt.

Wer seine Spuren im Netz umfassender verwischen will, sollte sich mit dem

Werkzeug Tor beschäftigen. Tor besteht aus einer Software, die man auf dem

eigenen Rechner installiert, und einem Netz von Servern, über die die Daten

geleitet werden. Der grundlegende Ansatz basiert darauf, den Datenverkehr über

mehrere Ecken umzuleiten, sodass der Ausgangspunkt verschleiert wird. Die

Abkürzung TOR stand ursprünglich für „The Onion Router“ – gemeint ist damit das

Prinzip, den Datenverkehr wie bei einer Zwiebelhülle in mehreren Schichten zu

verschlüsseln. Auf jedem Wegpunkt wird gerade soviel davon entfernt, wie nötig

ist, um die Daten weiterzureichen, ohne dass die restlichen Informationen

bekannt werden. Die Knotenpunkte werden von Freiwilligen – Individuen,

Organisationen, Unternehmen – ehrenamtlich betrieben. Forscher, Geheimdienste

und Behörden haben bereits versucht, Tor-Nutzer zu de-anonymisieren; dies ist in

Einzelfällen auch gelungen. Dennoch sieht es so aus, als hätten die

Tor-Entwickler im Katz-und-Maus-Rennen bislang die Nase vorn. Doch gerade bei

Tor gilt es, einige Fallstricke zu meiden, die dazu führen können, die eigene

Anonymität auszuhebeln, selbst wenn das Tor-Prinzip als solches bislang als

sicher gilt. Dazu gehören etwa folgende:

- Wer über Tor auf einen Webdienst wie Facebook oder Gmail zugreift, für den

eine Anmeldung erforderlich ist, unterläuft natürlich die Anonymisierung.

- Andere Programme, die auf dem Rechner laufen, verwenden nur dann Tor, wenn sie

speziell dafür eingerichtet sind. Wer zum Beispiel über Tor surft, aber nebenher

ein Chat- oder Mail-Programm verwendet, das nicht auf Tor zurückgreift, ist

dabei nicht anonym.

- Programme im Browser wie Flash oder Java sollten deaktiviert sein. Ebenso

können etliche Browser-Erweiterungen Informationen weitergeben, die eine

Identifizierung ermöglichen.

- Tor ersetzt keine verschlüsselten Verbindungen etwa über „HTTPS“. Verlässt der

Datenverkehr das Tor-Netzwerk, ist er wieder unverschlüsselt und kann dort

mitgeschnitten werden, wenn keine anderen Vorkehrungen getroffen werden.

- Das bloße Installieren und Aktivieren von Tor bringt nicht mehr Sicherheit. Um

tatsächlich Anonymität zu gewinnen, werden die meisten einige typische

Verhaltensweisen am Rechner ändern und sich mit der Einrichtung ihres gesamten

Systems beschäftigen müssen. Unbedacht verwendet, erhöht man unter Umständen

sogar das Sicherheitsrisiko. Berichten zufolge interessieren sich Geheimdienste

wie die NSA nicht nur für die Betreiber des Tor-Netzes, sondern für jeden, der

das Programm herunterlädt [24],

etwa indem sie versuchen, dessen Downloads zu protokollieren.

Nützliche Links

Es ist ratsam, den Tor Browser [25]

zu verwenden. In diesem Paket sind bereits alle Programme zusammengefasst, die benötigt

werden, inklusive einem Firefox-Browser, in dem häufige problematische

Einstellungen bereits korrigiert sind. Dieses Paket kann auch von einem

USB-Stick aus gestartet werden, sodass es sich zum Beispiel auch in Internet-Cafés oder bei

der Arbeit verwenden lässt.

Eine allgemeine deutschsprachige Installationsanleitung [26]

gibt es etwa beim Portal „Verbraucher sicher online“; eventuell ist es zusätzlich

notwendig, aktuellere Anleitungen für das eigene Betriebssystem zu konsultieren.

Die Tor-Software wird für Windows, Mac OS, Linux & Co. sowie Android angeboten,

nicht jedoch für Apples mobile Geräte.

Besonders die Hinweise der Tor-Entwickler selbst [27]

zu verbleibenden Risiken und den Grenzen der durch Tor ermöglichten Anonymität

und Sicherheit sollte jeder zu Rate ziehen, der auf Anonymität angewiesen ist.

Wie am Anfang des Artikels bereits angemerkt: Datensicherheit ist ein Prozess, der gelernt

und geübt sein will. Das kann mit Sicherheit mühsam sein. Doch zum einen hat es noch nie drängendere

Gründe gegeben, damit zu beginnen. Und zum anderen ist nun dank Edward Snowden eine

Dynamik entstanden, die vielleicht dafür sorgen könnte, das viele Hilfsmittel besser werden

oder überhaupt erst entwickelt werden. Jetzt untätig zu bleiben aus dem –

durchaus begründeten – Gefühl der Hilflosigkeit darüber, nicht für seinen

eigenen, perfekten Schutz sorgen zu können, wäre der größte Gefallen, den man

dem Überwachungsstaat tun könnte.

Links

[1] http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/datenschutz/203238/meine-daten-gehoeren-mir

[2] http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-10/hintergrund-nsa-skandal/komplettansicht

[3] https://privacy-handbuch.de/

[4] https://eff.org/

[5] https://ssd.eff.org/en/index

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy

[7] https://gnupg.org/

[8] https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/e-mails-verschluesseln-in-mozilla-thunderbird-mit-enigmail-und-gnu-privacy-guard

[9] https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/e-mails-verschluesseln-in-apple-mail-unter-mac-os-x

[10] http://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/e-mail-verschluesselung-mit-gnupg-und-claws-mail-unter-windows

[11] http://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/e-mails-verschluesseln-in-outlook-express-mit-gpgoe

[12] http://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/windows-vista-e-mail-verschluesselung-mit-the-bat-und-gnupgwinpt

[13] https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/e-mails-verschluesseln-in-apple-mail-unter-mac-os-x?page=0,3

[14] https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/MeinPC/Passwoerter/passwoerter_node.html

[15] http://www.heise.de/security/artikel/Passwort-Schutz-fuer-jeden-1792413.html

[16] https://www.cpj.org/blog/2014/06/journalists-can-safely-use-truecrypt-for-now.php

[17] http://istruecryptauditedyet.com/

[18] https://securityinabox.org/en

[19] http://www.giga.de/software/sicherheit-utilities/die-ultimative-truecrypt-anleitung-alles-was-du-wissen-musst/

[20] https://prism-break.org/en/

[21] http://www.heise.de/download/special-sichere-alternativen-zu-truecrypt-151561.html?hg=1&hgi=16&hgf=false

[22] https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_disk_encryption_software

[23] http://www.investigativerecherche.de/mehr-datenschutz-beim-surfen-im-internet-eine-anleitung/

[24] https://www.tagesschau.de/inland/nsa-xkeyscore-100.html

[25] https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

[26] https://www.verbraucher-sicher-online.de/anleitung/den-anonymisierungsdienst-tor-verwenden

[27] https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#AmITotallyAnonymous

| Autoreninformation |

| Matthias Spielkamp und David Pachali (Webseite)

arbeiten bei iRights.info. Matthias Spielkamp ist dort

Redaktionsleiter und Vorstandsmitglied von Reporter ohne Grenzen

Deutschland. David Pachali ist als Journalist und Redakteur tätig.

|

Beitrag teilen Beitrag kommentieren

Zum Inhaltsverzeichnis

von Mathias Menzer

Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend

weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und

welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen

Entwickler-Kernel im Auge behält.

Noch Ende April wurde die erste Entwicklerversion von Linux

4.1 [1] veröffentlicht. Die Zahl der

Commits ist etwas höher als bei Linux 4.0, dessen -rc1 allerdings mit unter

10.000 Commits eine der kleineren Versionen der letzten Jahre darstellte.

Mit

bahnbrechenden Neuerungen kann der kommende Kernel bislang noch nicht aufwarten.

Obwohl es bislang vielversprechend aussah, ist kdbus, der Kernel-eigene Dienst

für die Interprozesskommunikation, nun doch nicht aufgenommen worden. Die von

kdbus bei der Kommunikation mitübermittelten Metadaten nahm Torvalds als Anstoß,

um die Aufnahme zu verweigern [2].

Grundsätzlich bietet die Integration eines IPC-Dienstes in den Kernel einige

Vorteile, in erster Linie in Bezug auf die Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Da

die an kdbus beteiligten Entwickler sehr daran interessiert sind, dass der

Dienst in den Kernel integriert wird, ist ein Kompromiss oder ein anderer Ansatz

früher oder später absehbar.

Die zweite Entwicklerversion [3] Anfang Mai

brachte viele kleine Änderungen und für die S390-Architektur ein neues Verfahren

zur Generierung von Zufallszahlen mit. Zufallszahlen sind bei der Erzeugung von

Zertifikaten und Schlüsseln notwendig, die bei der Absicherung von

Kommunikationsverbindungen oder gespeicherten Daten benötigt werden. Die

Sicherheit der Verschlüsselung beruht unter anderem auf möglichst zufälligen

Zahlen, die nicht durch dritte erraten oder errechnet werden können, wodurch

deren Erzeugung ein besonderer Stellenwert zugute kommt. Das neue Verfahren

lehnt an den Hash-Algorithmus SHA-512 [4] an

und ist konform zum NIST-Standard SP 800-90.

Das Muttertags-Release – Linux 4.1-rc3 [5]

– brachte Unterstützung für eine Chip-Serie von

Echtzeituhren [6] aus dem Hause Abracon

mit, insbesondere um die Zeit daraus abzulesen und die Uhr gegebenenfalls neu zu

stellen, aber auch um das Laden des Energiespeichers zu regeln.

Am IPMI [7],

einer Art Baukasten zur Verwaltung und Steuerung der Hardware auch über das

Netzwerk, wurden das Verhalten beim Umgang mit Warnungen angepasst. Daneben

kamen weitere Korrekturen und Anpassungen hinzu, unter anderem an der

Datenbustechnik Infiniband [8], die zwar

vom Volumen her etwas herausstachen, jedoch eher unkritischer Natur waren.

Ein paar Commits mehr bekam der -rc4 [9] ab.

Diese führten allerdings zur Verschlankung um etwa 200 Code-Zeilen, was in

erster Linie der Entfernung eines ATA-Treibers zuzuschreiben ist. Dieser

spezielle Treiber wurde nur noch für eine PowerPC beziehungsweise Cell-Variante

(celleb) benötigt, deren Code nach sieben Jahren ohne Weiterentwicklung und

Pflege vor kurzem ebenfalls aus dem Linux-Kernel verbannt wurde.

Eine weitere

Änderung ermöglicht die Unterstützung neuer per USB-Bluetooth-Sticks aus dem

Hause Realtek. Diese melden sich zwar als Standard-Geräte am System an,

benötigen aber dennoch einen eigenen Treiber, um verwendet werden zu können.

Ein wenig mehr Ruhe kehrte mit Linux

4.1-rc5 [10] ein. Hier kamen auch keine

hervorstechenden Änderungen mehr zusammen; diese Entwicklerversion brachte

einige Korrekturen in den verschiedenen Bereichen mit. So wurde eine

Behelfslösung für ein Temperatur-Problem bei einigen TI-Prozessoren geschaffen,

die bereits unterhalb der eigentlich dafür eingestellten Temperaturschwelle

Warnungen vor Überhitzung absetzten.

Weitere Änderungen betreffen wieder Infiniband,

doch auch

hier handelt es sich um eher kleinere Korrekturen, ebenso wie im Bereich der

Grafiktreiber, der Netzwerk- und Sound-Infrastruktur.

Linux 4.1-rc6 [11] fällt bereits unter 200

Änderungen. Eine der voluminösesten zieht die Erzeugung von BOOTP-

Imanges [12] für die Alpha-

Architektur gerade. Auch die nächstgrößeren Änderungen stellen Korrekturen dar,

darunter die eines Fehlers im Netzwerk-Dateisystem

CIFS [13],

der scheinbar die

Erstellung gleichnamiger Dateien auf dem gleichen Inode ermöglicht. Weiterhin

wurden kleine Fehler am freien Grafik-Treiber nouveau korrigiert und weitere

hauptsächlich im Umfeld der Netzwerk- und Wireless-Treiber sowie am Treiber der

SCSI-Infrastruktur.

Eine grundsätzliche Beruhigung der Entwicklung, die auf eine baldige Freigabe

von Linux 4.1 schließen lässt, hat bislang noch nicht so richtig eingesetzt – in

Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklerversionen alle vergleichsweise klein

waren. Zudem liegen noch einige Pull Requests vor – zum Beispiel von David

Miller für die Sparc-Architektur oder den Netzwerkbereich, die einige größere

Korrekturen mitbringen und gerne noch etwas reifen wollen. Insofern dürfte noch

mindestens ein -rc7 ins Haus stehen.

Links

[1] https://lkml.org/lkml/2015/4/26/269

[2] http://www.pro-linux.de/-0h2156fa

[3] https://lkml.org/lkml/2015/5/3/198

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/SHA-2

[5] https://lkml.org/lkml/2015/5/10/164

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeituhr

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Management_Interface

[8] https://de.wikipedia.org/wiki/InfiniBand

[9] https://lkml.org/lkml/2015/5/18/595

[10] https://lkml.org/lkml/2015/5/24/212

[11] https://lkml.org/lkml/2015/5/31/227

[12] https://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol

[13] https://de.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block#Common_Internet_File_System_.28CIFS.29

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer (Webseite)

behält die Entwicklung des Linux-Kernels im Blick, um über kommende Funktionen

von Linux auf dem Laufenden zu bleiben und immer mit interessanten Abkürzungen

und komplizierten Begriffen dienen zu können.

|

Beitrag teilen Beitrag kommentieren

Zum Inhaltsverzeichnis

von Sujeevan Vijayakumaran

Im letzten Teil (siehe freiesMagazin

02/2015 [1]) ging es um das

Rebasen sowie das Einrichten und Nutzen von Remote-Repositorys. In diesem Teil

wird es rein um GitHub und dessen Workflow gehen. Darunter fällt unter

anderem das Erstellen eines Repositorys und wie man sich an

anderen Open-Source-Projekten auf GitHub beteiligen kann.

Was ist GitHub?

Im dritten Teil dieses Tutoriums wurde zwar erläutert, wie man mit

Remote-Repositories arbeitet, allerdings fehlte bislang eine sinnvolle

Möglichkeit um Repositories auf entfernt liegenden Servern zu lagern, die man

über das öffentliche Internet erreichen kann. Einer der Dienste, um dies zu

erledigen, ist GitHub [2].

GitHub besitzt sehr viele Funktionen, die sich um das kollaborative Arbeiten

an Projekten mit Git drehen. Darüber hinaus besitzt GitHub zwar noch einige

weitere Dienste, dieser Teil des Tutorium dreht sich allerdings mehr um die

grundsätzlichen Funktionen, die Git betreffen und lässt die anderen außen vor.

Hinweis: Da GitHub stetig weiterentwickelt wird, ändert sich auch die

Web-Oberfläche. Die in diesem Artikel enthaltenen Screenshots können deshalb leider

bereits nach wenigen Monaten veraltet sein.

Repository anlegen

Bei GitHub können Git-Repositories angelegt werden. Bevor man sein erstes

Repository anlegen kann, muss man sich registrieren. Der

Funktionsumfang mit einem Standardkonto ist auf öffentliche Git-Repositories

beschränkt, das heißt, dass alle Dateien aus den Repositories

öffentlich und somit für jeden lesbar sind. Gegen Bezahlung kann man auch

private Repositories anlegen.

Nach der Registrierung und dem Einloggen findet man in der oberen Leiste in

GitHub diverse Bedienelemente, darunter auch einen Knopf um ein neues

Repository bzw. eine neue Organisation

anzulegen. Eine Organisation ist an

dieser Stelle noch nicht so wichtig. Kurz gesagt kann man Organisationen

anlegen, damit eine Gruppe von Entwicklern sich die Rechte an Repositories

teilen können. Wenn man hingegen einen Account als normaler Nutzer besitzt,

sind die Rechte standardmäßig auf die eigenen Repositories für sich alleine

beschränkt.

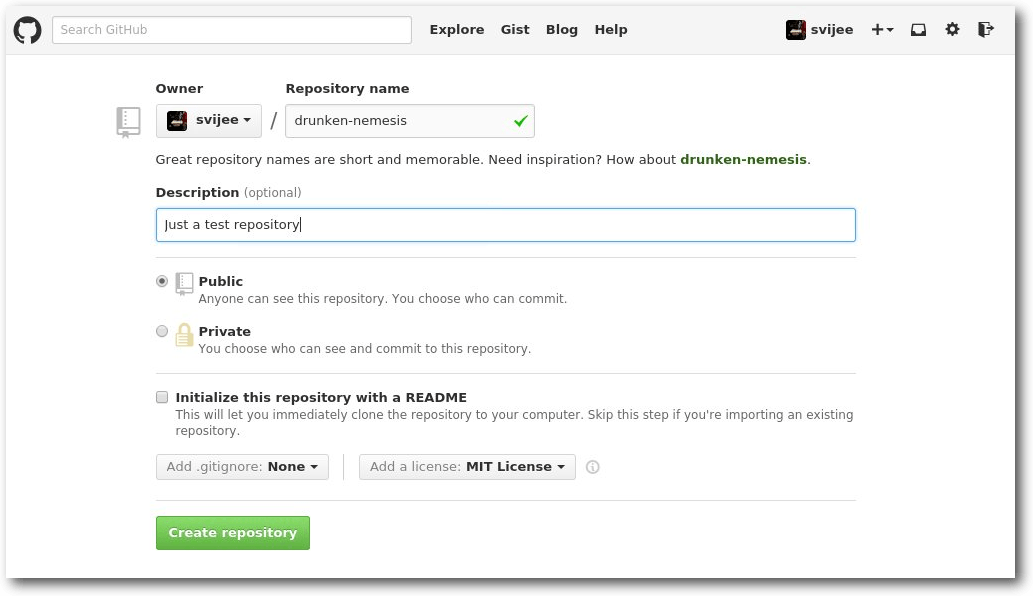

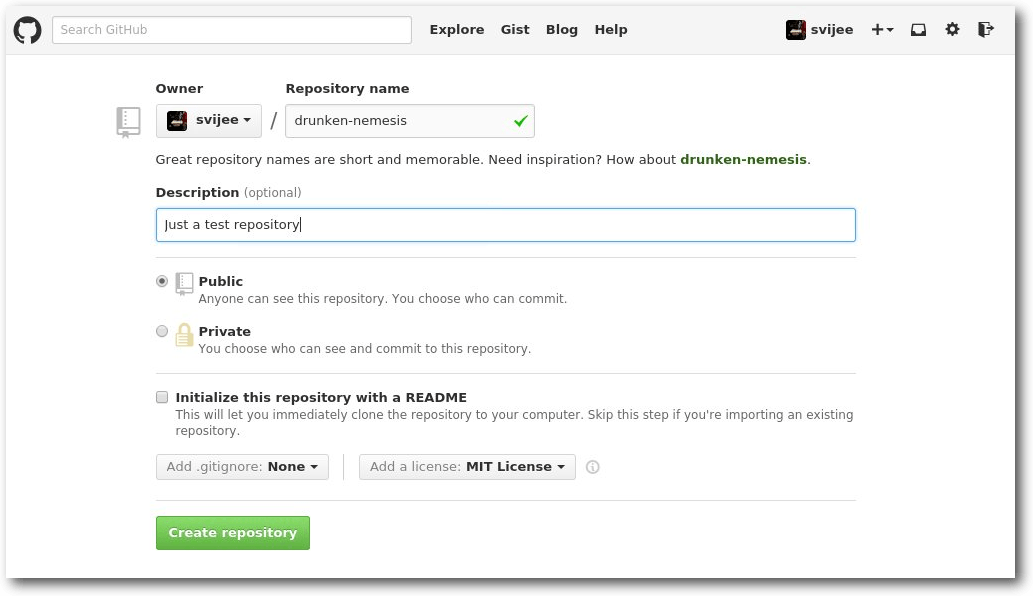

Wenn man nun ein Repository anlegen möchte, muss man dem neuen Repository zunächst

einen Namen geben. Optional ist hingegen eine kurze Beschreibung des Inhalts. Als

zusätzliche Möglichkeit kann man dem Repository direkt eine README-Datei

hinzufügen lassen, ebenso wie eine .gitignore-Datei sowie eine Datei mit

den Lizenz-Bestimmungen des Projektes im Repository.

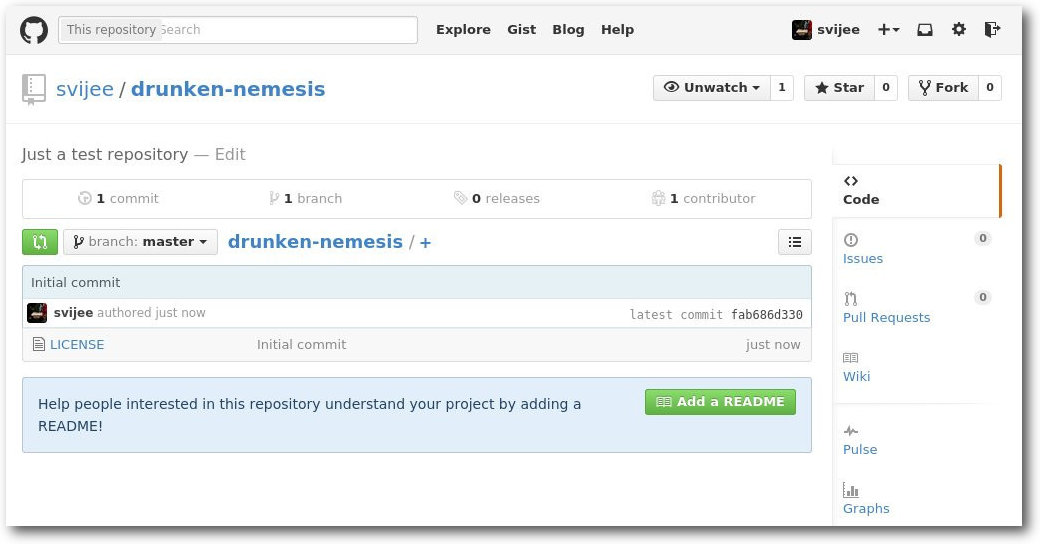

Anlegen eines neuen Repositorys.

Die README-Datei ist dafür da, um wichtige Informationen über das

Projekt beziehungsweise das Repository direkt auf der Startseite des

Repositorys darzustellen. GitHub stellt dies automatisch dar.

In diesem Tutorium wurde bislang noch nicht die Datei

.gitignore behandelt. Innerhalb jedes Repositorys kann eine

solche Datei anlegt werden. Alles, was man dort einträgt, wird von

Git schlicht ignoriert und somit auch nicht weiter beobachtet. Wenn

man beispielsweise an LaTeX-Dokumenten arbeitet, hat man bei

jedem Kompilieren der TeX-Datei einige Log-Dateien, die nicht

direkt für das Projekt selbst relevant sind und somit auch keiner

Versionierung bedürfen. Diese Dateien kann man in .gitignore

eintragen und Git zeigt diese Dateien in keinem der Befehle an,

wodurch sie auch nicht stören. GitHub macht das Anlegen dieser Datei sogar noch

ein wenig komfortabler, da es sehr viele vordefinierte

.gitignore-Dateien anbietet, etwa für Java-, Android- oder

auch TeX-Projekte.

Weiterhin kann man beim Anlegen eines Repositorys über GitHub eine

Lizenz-Datei anlegen lassen. Dies ist wichtig, damit auch andere Leute von

dem Inhalt des Repositorys profitieren können.

Wenn man nun einen Namen, eine Beschreibung sowie eine Lizenz-Datei

ausgewählt hat und anschließend das Repository erzeugt, dann besitzt das

Repository zu Beginn genau einem Commit mit der Commit-Message „Initial

Commit“.

SSH-Key anlegen und hinzufügen

Bevor man das neu angelegte Repository klonen kann, muss man dem

GitHub-Account noch einen SSH-Key hinzufügen. Sofern man auf dem lokalen

Rechner noch kein SSH-Key erzeugt hat, muss zunächst ein Key anlegt werden.

Falls man nicht weiß, ob man schon mindestens einen SSH-Key besitzt, kann

man den Inhalt vom Ordner ~/.ssh überprüfen. Ein SSH-Key setzt sich aus

zwei Dateien zusammen. Dies ist zum einen der private und zum anderen der

öffentliche Schlüssel. Beispielsweise ist die Datei id_rsa der private

Schlüssel, während id_rsa.pub öffentlicher Schlüsselteil ist.

Sofern man noch keinen SSH-Key angelegt hat, kann man das mit dem folgenden

Befehl erledigen (wobei natürlich die E-Mailadresse angepasst werden muss

und die generierten Dateien im eigenen Homeverzeichnis zu finden sind):

$ ssh-keygen -t rsa -C "mail@svij.org"

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/sujee/.ssh/id_rsa): /home/sujee/.ssh/id_github

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Enter same passphrase again:

Your identification has been saved in /home/sujee/.ssh/id_github.

Your public key has been saved in /home/sujee/.ssh/id_github.pub.

The key fingerprint is:

SHA256:LFM8YkUe+ACh4+mH0GXZ4xAlWXT3zpHDEKdg/r9jBHI mail@svij.org

Beim Ausführen des gelisteten Befehls werden interaktiv einige Fragen

gestellt, die beantwortet werden sollten. Darunter der exakten Speicherort

des Schlüssels sowie ein Passwort. Man kann zwar auch einen Schlüssel ohne

Passwort generieren, dies ist allerdings nicht empfehlenswert, da man sonst

vollständigen Zugriff auf die Repositories erhält, falls der private

Schlüssel in falsche Hände gerät.

Nachdem das Schlüsselpaar generiert worden ist, muss nun der öffentliche

Schlüssel in GitHub eintragen werden. Der öffentliche Schlüssel liegt in

diesem Beispiel in ~/.ssh/id_github.pub. In den

GitHub-SSH-Einstellungen [3] muss dann der

Inhalt dieser Datei eingefügt werden.

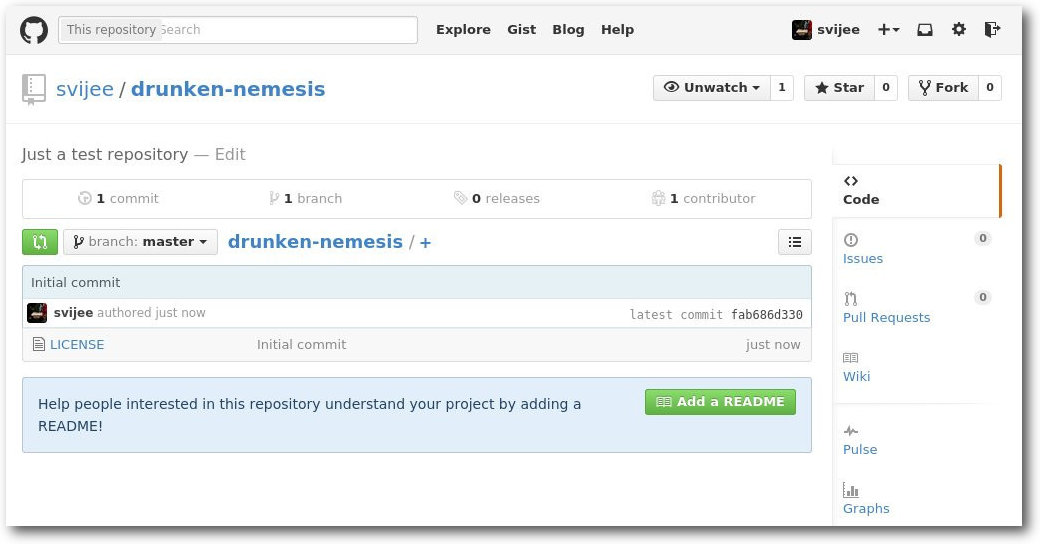

Repository klonen

An dieser Stelle kann man das Repository erstmals klonen. Dazu braucht man

die URL, um es

über SSH zu klonen. Dies findet man entweder auf der

GitHub-Repository-Seite oder man setzt es sich selbst zusammen, da es immer

dem gleichen Schema folgt. In dem Beispiel heißt das Repository

„drunken-nemesis“ im Nutzer-Konto „svijee“. Das Repository findet sich daher

unter

https://github.com/svijee/drunken-nemesis [4].

Unter der rechten Seitenleiste auf GitHub findet sich die URL zum Klonen via

SSH, HTTPS oder Subversion. Relevant ist in der Regel nur das Klonen via SSH.

Ansicht des Repositorys auf GitHub.

$ git clone git@github.com:svijee/drunken-nemesis.git

Klone nach 'drunken-nemesis'...

Enter passphrase for key '/home/sujee/.ssh/id_github':

remote: Counting objects: 3, done.

remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.

remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

Empfange Objekte: 100% (3/3), Fertig.

Prüfe Konnektivität... Fertig.

Wenn man das Repository direkt klont, konfiguriert Git automatisch das

geklonte Repository als das origin-Remote-Repository. Dies kann man

nachvollziehen, wenn man in das Verzeichnis

wechselt und dort die

Remote-Repositories auflistet:

$ cd drunken-nemesis

$ git remote -v

origin git@github.com:svijee/drunken-nemesis.git (fetch)

origin git@github.com:svijee/drunken-nemesis.git (push)

Anschließend kann man alle gewünschten Funktionen von Git nutzen, wie das

Erstellen von Branches und Commits. Diese können dann anschließend gepusht

werden, um die Änderungen über GitHub zur Verfügung zustellen. Die

Änderungen lassen sich auch auf der Webseite von GitHub selbst ansehen,

sodass man Repositories nicht zwangsläufig klonen muss. Unter der URL

https://github.com/svijee/drunken-nemesis/commits/master finden sich etwa alle Commits, die auf dem Branch master getätigt wurden.

Ebenfalls kann man dort zwischen den Branches wechseln.

GitHub-Workflow

Das Besondere an GitHub ist, dass es nicht nur eine einfache Möglichkeit

bietet eigene Git-Repositorys zu hosten, sondern auch, dass man mit wenigen

Schritten Änderungen an Repositories von anderen Personen oder Organisationen

vorschlagen kann, die dann übernommen werden können.

Jedes GitHub-Repository lässt sich im Browser forken. Bei einem Fork spricht

man von einer Abspaltung. Hin und wieder hört man bei größeren

Open-Source-Projekten, dass ein Fork entstanden ist. So ist die Büro-Suite

LibreOffice ein Fork von OpenOffice.org, wo allerdings nicht die Änderungen

zu OpenOffice.org zurückgeflossen sind. Bei GitHub hat ein Fork in der Regel

eine etwas andere Bedeutung.

In der Regel liegen die Zugriffsberechtigungen an einem Repository allein

bei dem Besitzer des Repositorys. Über GitHub kann man nun Änderungen an

einem Repository vorschlagen, dazu muss man den Fork-Button im Browser

drücken. Dann wird eine Kopie (der Fork) des

Repositorys erzeugt und im

eigenen Account abgelegt. Dort besitzt man anschließend alle nötigen

Schreibrechte. Wenn man also an dem Repository svijee/drunken-nemesis

Änderungen vorschlagen möchte, erstellt GitHub nach dem Drücken des

Fork-Buttons eine Kopie des Repositorys unter $GITNAME/drunken-nemesis.

GitHub zeigt selbst direkt auch an, dass es sich um einen Fork des

Haupt-Repositorys handelt.

An dem Fork kann man nun wie gewünscht auf einem Branch die beabsichtigten

Änderungen in Form von Commits durchführen. In der Regel bietet es sich an,

dafür einen extra Branch anzulegen, in dem man die Commits hinzufügt:

$ git clone git@github.com:$GITNAME/drunken-nemesis.git

$ cd drunken-nemesis

Anschließend kann man etwa eine Datei namens README mit beliebigen Inhalt

hinzufügen, die anschließend commited werden kann.

$ git add README

$ git commit -m "README hinzugefügt."

Zur Wiederholung: Wichtig ist an diesem Punkt, dass man nicht vergisst das

Repository zu GitHub zu pushen. Da Git bekanntlich ein verteiltes

Versionsverwaltungssystem ist, sind die Änderungen bis zu diesem Punkt nur

lokal verfügbar. Daher muss man noch git push ausführen, um die

Änderungen zu dem Remote-Repository auf GitHub zu übertragen.

Anschließend kann man über

GitHub den sogenannten Pull-Request erstellen,

indem man die Änderungen, die man gemacht hat, dem Haupt-Repository zur

Übernahme vorschlägt. Bei jedem Repository, bei dem die Pull-Request-Funktion

nicht abgeschaltet wurde, findet sich auf der Repository-Seite der Menüpunkt

„Pull Requests“ [5] auf

der sich vorhandene, offene Pull-Requests befinden und auch neue angelegt

werden können. Beim Anlegen müssen dann beide Branches, jeweils aus dem

Quell- und Ziel-Repository, ausgewählt werden, die zunächst verglichen

werden können. Sofern alle benötigten Änderungen in dem Pull-Request

enthalten sind, kann der Request angelegt werden. Die Mitarbeiter an dem

Haupt-Repository, an dem der Pull-Request gestellt wurde, können diesen

kommentieren oder direkt annehmen.

Arbeiten mit zwei Remote-Repositories

Wenn man regelmäßig zu einem Projekt über GitHub beiträgt, bietet sich eine

lokale Konfiguration an, die das Arbeiten mit zwei Remote-Repositories erleichtert.

Dadurch, dass man letztendlich mit zwei Repositories arbeitet, müssen beide

korrekt verwaltet werden. So gibt es einmal das eigene Repository, in dem man

Schreibrechte besitzt, und das Repository des Projektes, wohin die Pull-Requests

und auch anderen Änderungen des Projektes fließen. Man sollte daher immer beachten,

dass man sein eigenes Repository auf dem eigenen Stand hält.

Wenn man die oben aufgelisteten Befehle ausgeführt hat, ist der eigene Fork als

Remote-Repository origin konfiguriert. Dies sollte man genau so belassen,

da man alle Branches in das eigene Repository pusht. Jetzt sollte man das

Repository des Projektes ebenfalls als Remote-Repository hinzufügen. Hier

bietet es sich an, es upstream zu nennen, da es sich schließlich um das

Upstream-Projekt handelt.

$ git remote add upstream git@github.com:svijee/drunken-nemesis.git

Jetzt ist zwar das Repository konfiguriert, allerdings sind die Änderungen

noch nicht heruntergeladen. Dies kann man mit einem der beiden aufgeführten

Befehle durchführen:

$ git remote update

$ git fetch upstream

Während der erste Befehl alle Remote-Repositories herunterlädt, lädt

letzterer Befehl nur das Remote upstream herunter. In der Regel ist es

nun so, dass sich auf dem Upstream-Repository einiges tut, diese Änderungen

müssten dann regelmäßig in das eigene Repository übernommen werden. Dazu

sollte man regelmäßig git remote update oder git fetch upstream

ausführen und anschließend den Branch aus dem Remote-Repository in den

Branch des eigenen Repositorys mergen. In diesem Beispiel ist es der Branch

master, den man aktualisieren möchte:

$ git merge upstream/master

Sofern keine Änderungen auf dem Branch master im eigenen Repository sind,

sollte der Merge problemlos funktionieren. Änderungen, die man dem

Haupt-Repository beifügen will, sollte man daher immer in einem neuen Branch

anlegen, um Merge-Konflikte zu vermeiden.

Häufig passiert es aber auch, dass man Pull-Requests anlegt, die zu einem

späteren Zeitpunkt nicht mehr automatisch ohne Konflikte gemergt werden

können. Als Einreicher von Pull-Requests sollte man also immer darauf

achten, dass der Pull-Request ohne Konflikte gemergt werden kann. Da dies

nicht immer möglich ist, müssen gegebenfalls Commits aus dem

Entwicklungsbranch des Haupt-Repositorys übernommen werden. Diese kann man

entweder mit dem git merge-Befehl mergen, schöner ist es allerdings, wenn

man ein Rebase durchführt, was im dritten Teil dieses Tutoriums erläutert

wurde.

Weitere Funktionen von GitHub

GitHub bietet nicht nur das Hosten von Repositories an. Die Funktionen sind

mittlerweile vielfältig und decken so gut wie alle Wünsche ab, die man an

ein Software-Projekt haben kann. Darunter ein Ticket-System („Issues“) und

ein Wiki. Beide sind direkt über das Repository zu erreichen. Daneben kann

man auch statische Webseiten mit GitHub-Pages [6]

hosten oder Gists [7] als Lager für einzelne

Dateien anlegen.

Alternativen

GitHub ist nicht die einzige Plattform, welche das Hosten von Repositories

mit sinnvollen Features erweitert, um einfach und kollaborativ an Projekten

zu arbeiten. So hat GitHub auch Nachteile, etwa steht es selbst nicht unter

eine Open-Source-Lizenz und das Hosten von privaten, nicht öffentlichen

Repositories kostet Geld.

Als Alternativen gibt es Gitlab [8] und

Bitbucket [9], bei denen man auch private

Repositories mit Einschränkungen kostenlos hosten kann. Gitlab kann man

aber auch selbst auf eigenen Servern hosten, sodass man für den

Firmen-internen Gebrauch von Closed-Source-Software den Quellcode nicht auf

fremde Server hochladen muss.

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2015-02

[2] https://github.com

[3] https://github.com/settings/ssh

[4] https://github.com/svijee/drunken-nemesis

[5] https://github.com/svijee/drunken-nemesis/pulls

[6] https://pages.github.com/

[7] https://gist.github.com/

[8] https://about.gitlab.com/

[9] https://bitbucket.org/

| Autoreninformation |

| Sujeevan Vijayakumaran (Webseite)

nutzt seit drei Jahren Git als Versionsverwaltung. |