Zur Version ohne Bilder

freiesMagazin August 2011 (ISSN 1867-7991)

Topthemen dieser Ausgabe

Webzugriff

Normalerweise muss man nicht im Detail wissen, wie ein Browser auf eine Webseite zugreift. Die genaue Kenntnis der Vorgänge kann jedoch bei der Fehlersuche eine große Hilfe sein. Das Zusammenspiel von DNS, Protokollen und Proxys soll in dem Artikel exemplarisch am Zugriff auf eine Webseite gezeigt werden. Dabei ist hoffentlich alles enthalten: Zerlegen der URL, Finden des Servers, Holen der Seite und anschließende Darstellung. (weiterlesen)

Perl-Tutorium: Teil 1 – Das erste Programm

Nachdem im vorigen Teil die Perl-Geschichte, Perl-Philosophie und Gemeinschaft der Nutzer vorgestellt wurde, beginnt jetzt die Reise zum ersten eigenen Perl-Programm. Nachdem geprüft ist, ob alle wichtigen Werkzeuge funktionstüchtig und griffbereit verpackt sind, geht es zum ersten Etappenziel: Skalare Variablen und einfache IO. (weiterlesen)

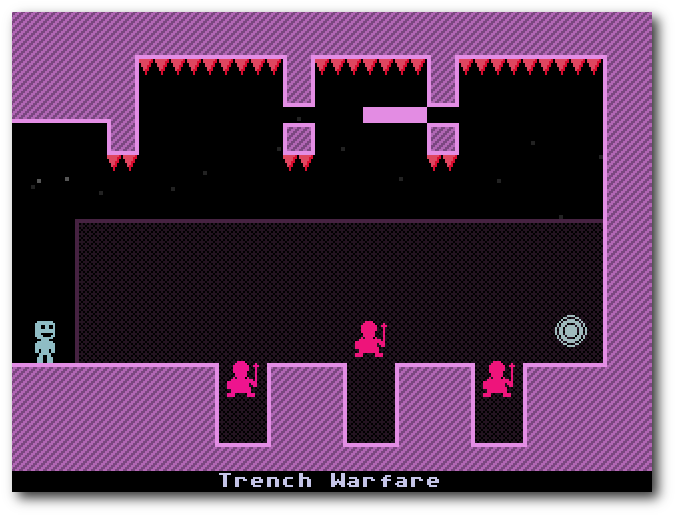

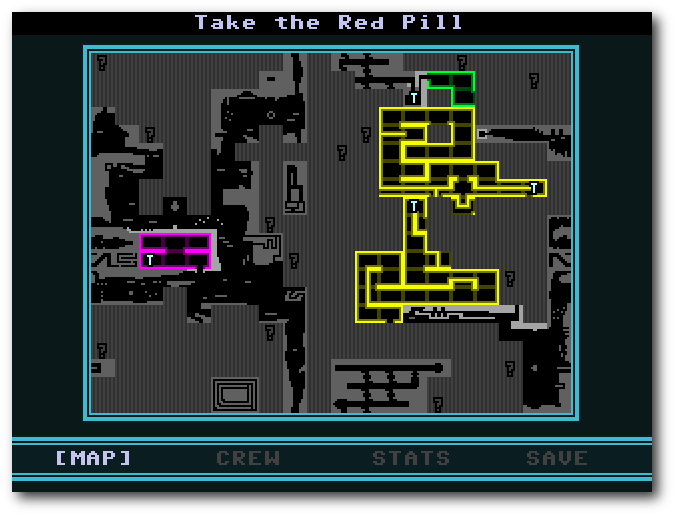

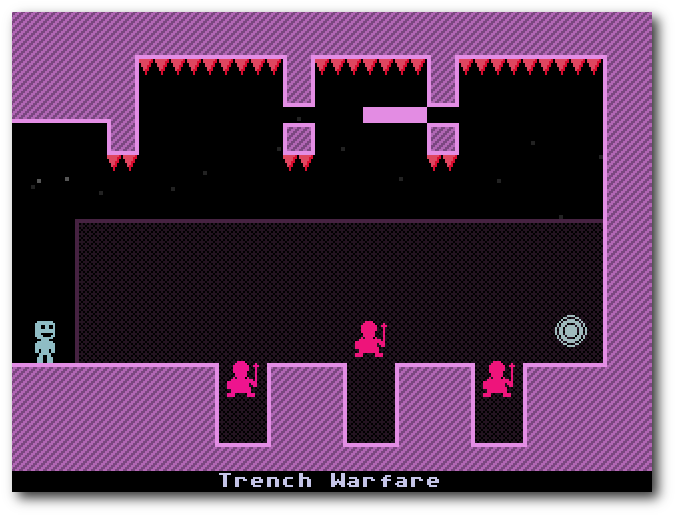

Kurzreview: Humble Indie Bundle 3

Das Humble Indie Bundle hat schon eine gewisse Tradition, wurde die erste Version bereits im Mai 2010 veröffentlicht. Teil des Bundles sind Spiele, die von verschiedenen Independent-Studios entwickelt wurden und auf allen großen Plattformen Linux, Mac OS X und Windows laufen. Ende Juli wurde die dritte Ausgabe veröffentlicht, auf deren Inhalt in dem Artikel ein kleiner Blick geworfen werden soll. (weiterlesen)

Zum Index

Linux allgemein

Webzugriff

Compositing nach X11 – KDE Plasma auf dem Weg nach Wayland

Der Juli im Kernelrückblick

Anleitungen

Perl-Tutorium: Teil 1 – das erste Programm

Variable Argumente in LaTeX nutzen

Software

Kurzreview: Humble Indie Bundle 3

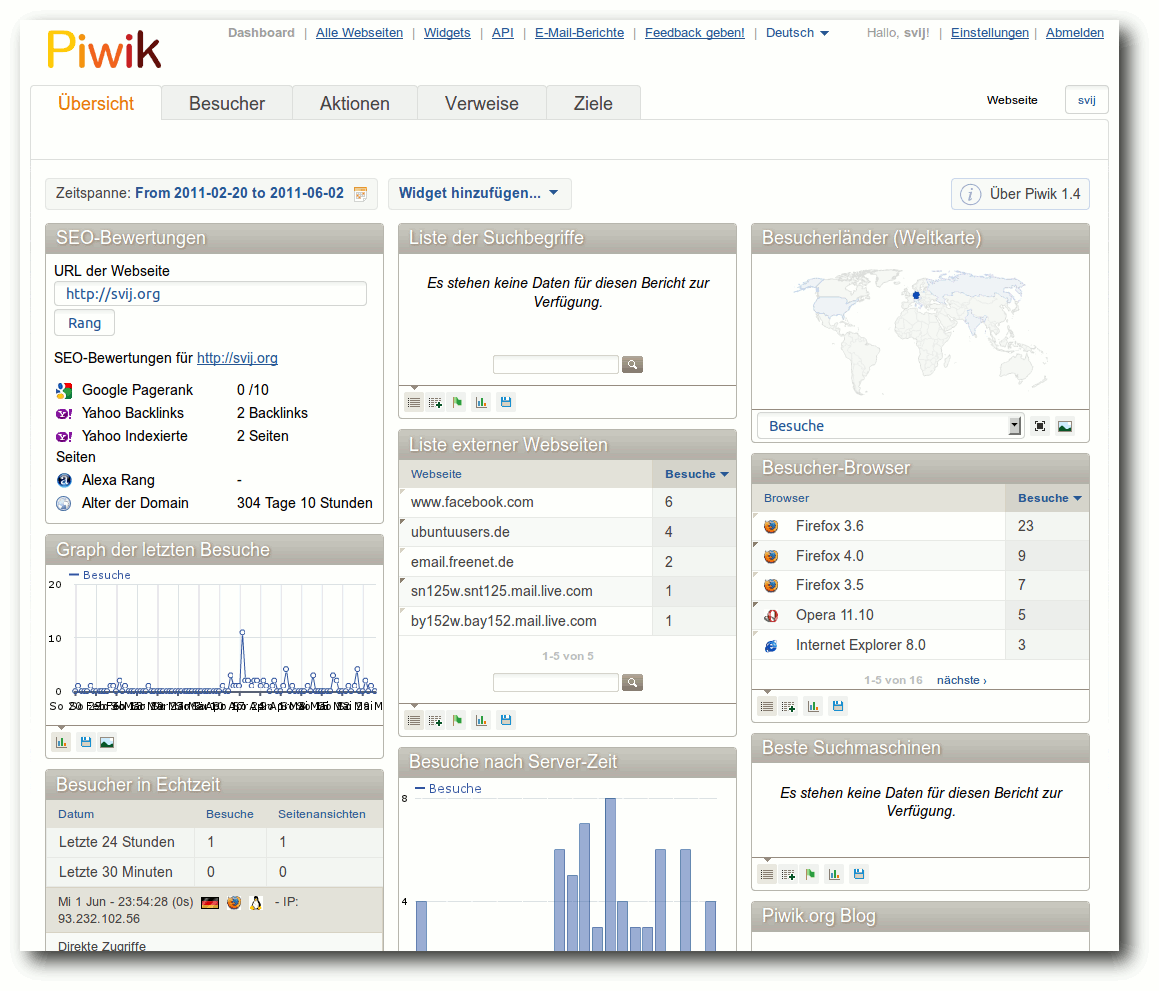

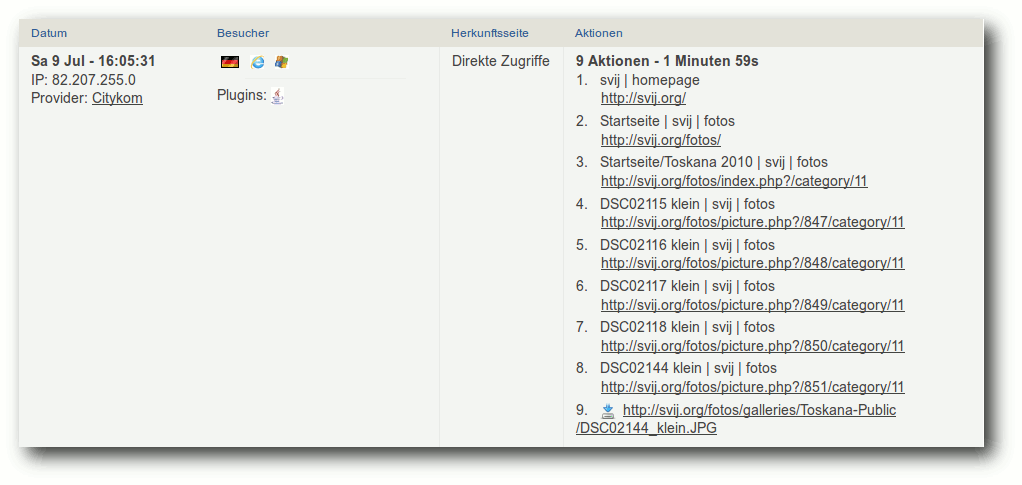

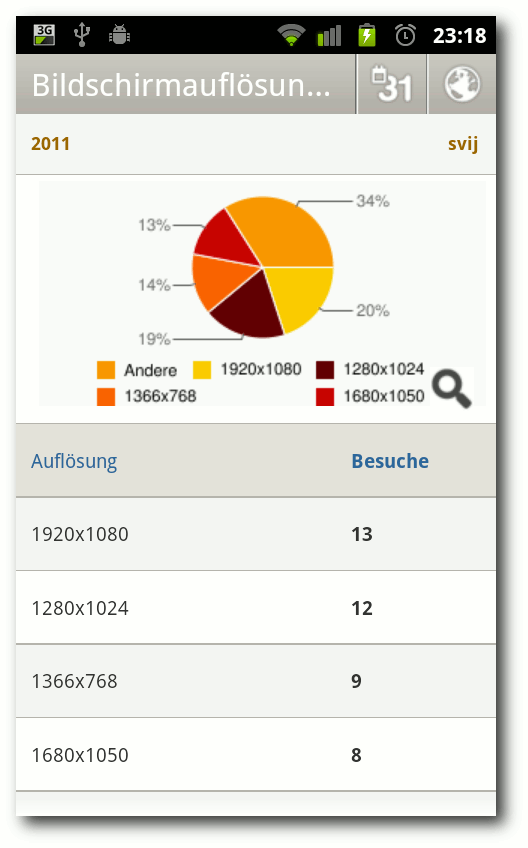

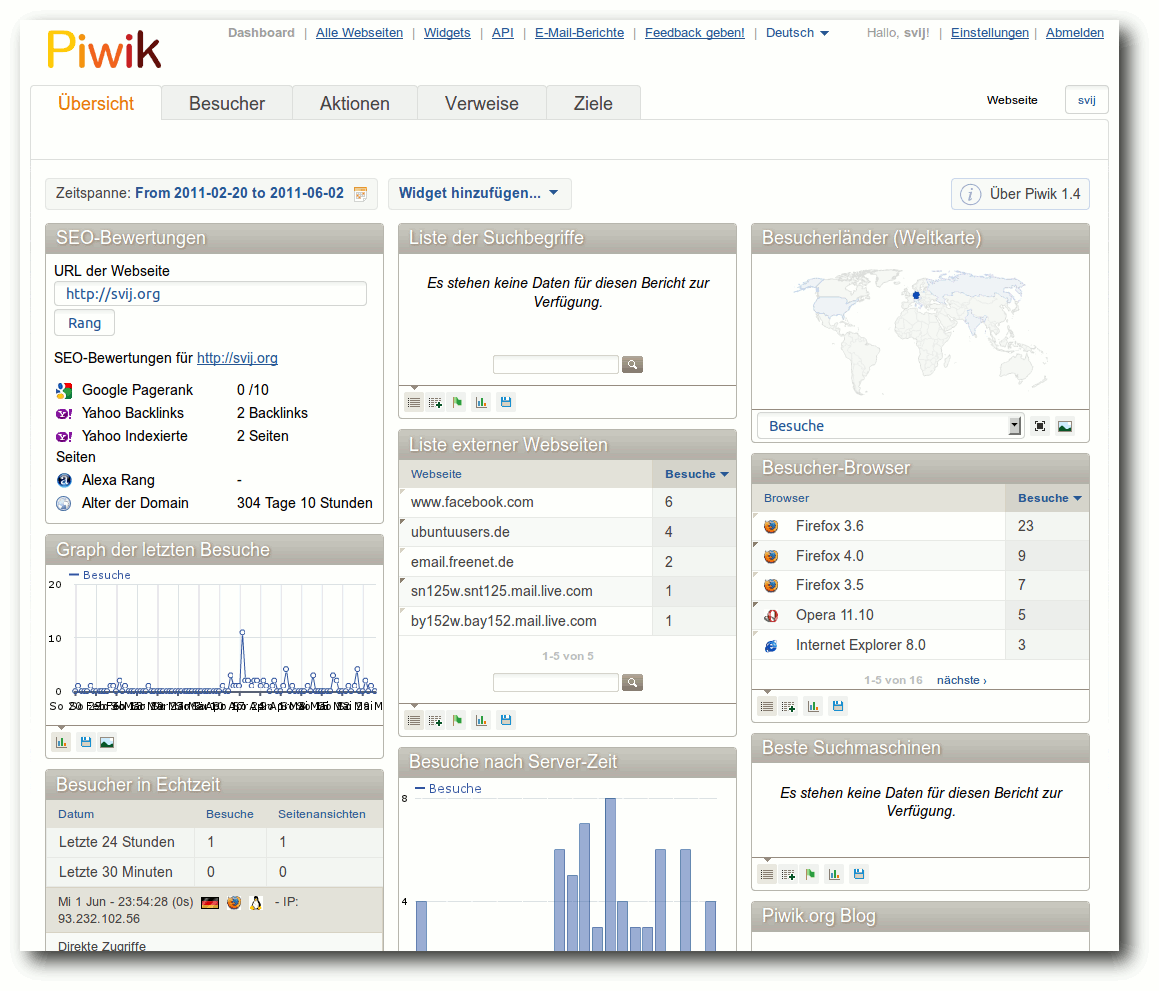

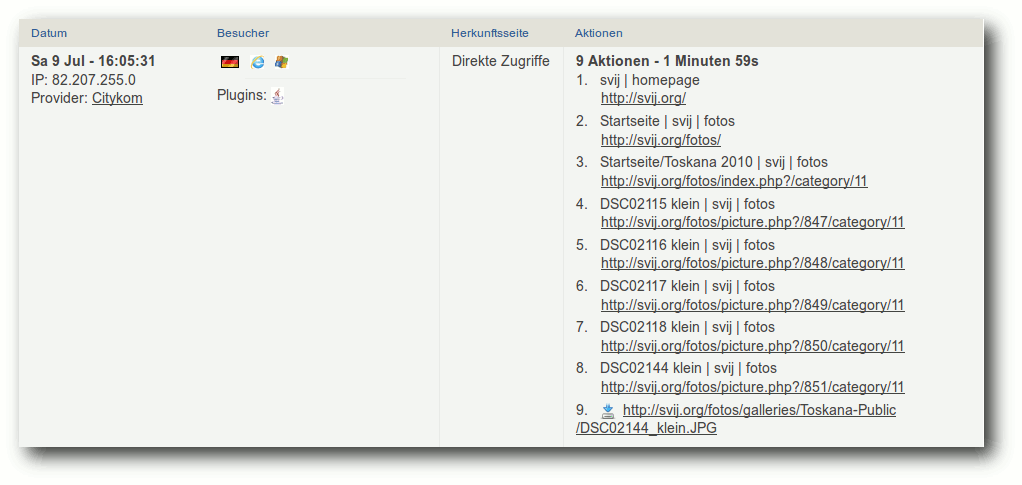

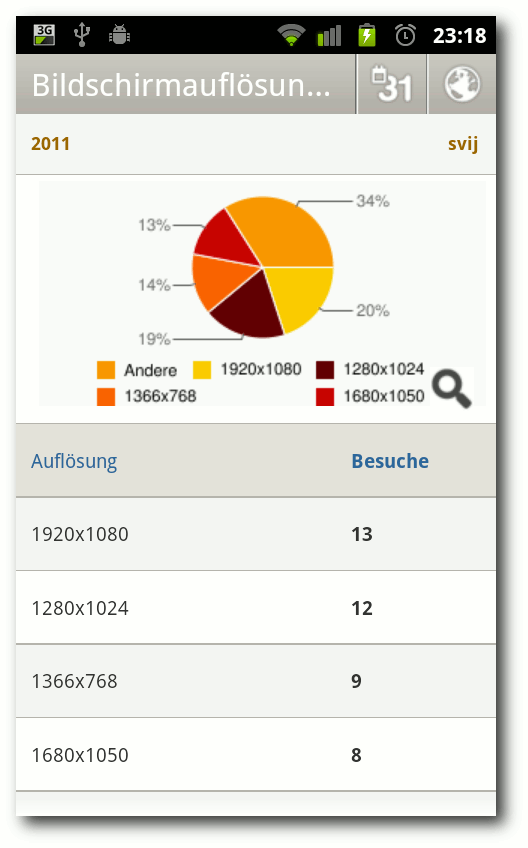

Freie Webanalytik mit Piwik

Community

Rezension: LPI 301

Magazin

Editorial

Veranstaltungen

Vorschau

Konventionen

Impressum

Zum Index

Sommerloch?

Nein, die eigentlich an Nachrichten arme Zeit des Jahres geht spurenlos an freiesMagazin vorüber –

und so haben wir auch diesen Monat wieder den einen oder anderen spannenden

Artikel in petto. Darüber hinaus nutzen wir an dieser Stelle die Möglichkeit,

um in eigener Sache um etwas Aufmerksamkeit zu bitten.

Layouter gesucht

Wie schon im

Juli [1]

angekündigt, sucht freiesMagazin wieder nach neuem Teamnachwuchs.

In der Zwischenzeit haben sich auch die ersten neuen Mitstreiter eingefunden.

Darüber freuen wir uns sehr. Allerdings suchen wir nach wie vor noch Nachwuchs für

das Layout in unserem Magazin.

Sollten Sie, liebe Leser, Interesse, Zeit und Lust mitbringen,

um freiesMagazin kreativ mitzugestalten und den Artikeln das

richtige Layout zu verpassen – dann können Sie sich bei uns austoben.

Als Werkzeug der Wahl kommt für das

Layout das Textsatzsystem

LaTeX [2] zum

Einsatz, sodass etwas Wissen auf diesem Gebiet sicherlich nicht

schaden kann. Keine Bange, das Magazin ist aber so gehalten, dass sehr viel mit Makros gearbeitet

wird. Aus diesem Grund sind auch nicht zwingend LaTeX-Profis gefordert, um das Magazin zu

setzen. Wenn jemand Interesse hat, sich auf diesem Gebiet

einzuarbeiten, helfen wir gerne weiter.

Daneben wäre Wissen im Umgang mit dem Versionskontrollsystem

Subversion (SVN) gut, ist aber nicht zwingend erforderlich. Die

wenigen SVN-Befehle, die dazu benötigt werden, sind schnell erlernt –

auch Dank einer hervorragenden

Dokumentation [3]. Zusätzlich stehen in den

meisten Linux-Distributionen und Desktopumgebungen auch grafische

Oberflächen für die Verwaltung bereit, sodass man nicht zwingend die

Konsole bedienen muss – auch wenn es darüber manchmal schneller geht.

Falls Sie also Lust und Interesse haben, an der Gestaltung von freiesMagazin

mitzuwirken, dann schreiben Sie sich doch einfach über den üblichen

Weg an  . Auf Ihr Engagement freuen wir uns!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

. Auf Ihr Engagement freuen wir uns!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe.

Ihre freiesMagazin-Redaktion

Links

[1] http://www.freiesmagazin.de/20110725-freiesmagazin-sucht-unterstuetzung

[2] http://www.latex-project.org

[3] http://svnbook.red-bean.com

Das Editorial kommentieren

Zum Index

von Dirk Geschke

Normalerweise muss man nicht im Detail wissen, wie ein Browser auf eine

Webseite zugreift. Die genaue Kenntnis der Vorgänge kann jedoch bei der

Fehlersuche eine große Hilfe sein.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel „Webzugriff“ erschien erstmals bei

Pro-Linux [1].

Einleitung

Das Zusammenspiel von DNS, Protokollen und Proxys soll hier exemplarisch am

Zugriff auf eine Webseite gezeigt werden. Dabei ist hoffentlich alles

enthalten: Zerlegen der URL, Finden des Servers, Holen der Seite und

anschließende Darstellung.

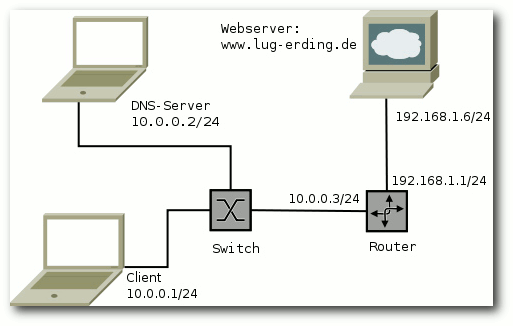

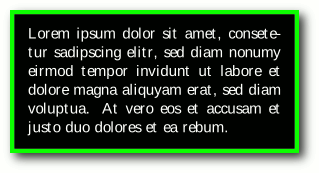

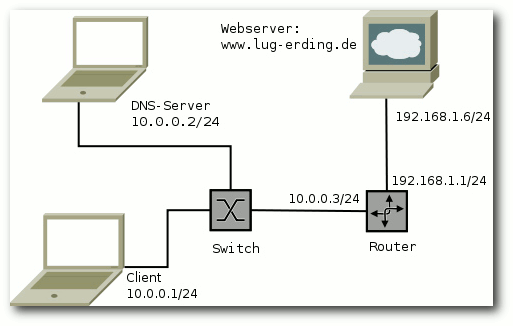

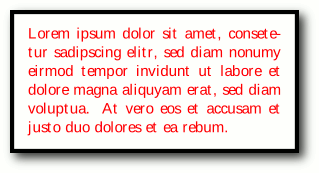

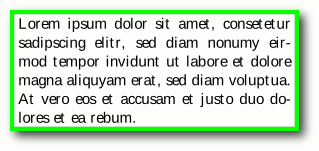

Der verwendete Testaufbau.

Zerlegen der URL

Der erste Schritt besteht in der Analyse der URL. So wird diese in die drei

wichtigen Bestandteile Protokoll, Servername und Pfad auf dem Zielsystem

zerlegt. Beim Protokoll wird gewöhnlich HTTP verwendet. Wird kein Port

angegeben, so ist es der www-Port oder auch der http-Port. Das ist ein

Alias, wie in /etc/services definiert:

www 80/tcp http # WorldWideWeb HTTP

www 80/udp # HyperText

# Transfer Protocol

Definiert sind die Services in der Regel immer für beide Protokolle, also

TCP und UDP. Nur wird wohl keiner jemals UDP für HTTP verwenden.

Neben HTTP wird oft noch HTTP over SSL/TLS verwendet, das wird durch https

angegeben. Dabei wird zwischen dem Transportprotokoll TCP und HTTP noch eine

Verschlüsselungsschicht eingebaut. Da gibt es oft noch FTP, hier wird ganz

normal Port 21 verwendet. Aber auch der Zugriff auf lokale Dateien ist mit

file möglich.

Nach dem Protokoll folgt ein Doppelpunkt und zwei Slashes ://. Bis zum

nächsten Slash folgt dann der Servername, gefolgt vom Pfad auf dem

Zielsystem. Also bei

http://www.lug-erding.de/index.html

ist HTTP das Protokoll, www.lug-erding.de der Servername und index.html der

Pfad zu den Daten auf dem Zielsystem. Gewöhnlich kann index.html weggelassen

werden, dann besteht der Pfad nur aus einem Schrägstrich (/). Der Webserver liefert dann

in aller Regel die Datei index.html aus, oder eine Lokalisierung wie z. B.

index.html.de, falls der Browser die deutsche Sprache bevorzugt.

Wer sich schon einmal gewundert hat, warum der Browser beim Zugriff auf

lokale Dateien drei Slashes in die URL einbaut, hat nun die Antwort: Der

Servername ist leer. Anderenfalls würde er den ersten Pfadteil als

Servernamen interpretieren. Das ergibt bei file natürlich keinen Sinn.

Die URL für den lokalen Dateizugriff könnte also so aussehen:

file:///home/geschke/WEB/index.html

Auch die Protokollnamen, TCP oder UDP, also das nächst höhere Protokoll nach

IP, kann in die entsprechenden Zahlenwerte per /etc/protocols aufgelöst

werden:

tcp 6 TCP # transmission

# control protocol

udp 17 UDP # user datagram

# protocol

TCP ist also das IP-Protokoll 6, UDP hat die Nummer 17. Es ist auch später

entstanden und deutlich einfacher als TCP.

Proxy finden

Ein Browser kann natürlich versuchen, die Seite direkt vom Server zu laden,

es ist aber auch möglich, die Seite über einen (Caching-)Webproxy zu holen.

Das kann den Vorteil haben, dass Daten dort im Cache liegen oder auch

einfach nur verschiedene Wege zu den Servern hier zentral gepflegt werden

können. Auch besteht hier die Möglichkeit, zentral den Zugriff zu

reglementieren.

Wenn der Browser für den Gebrauch eines Proxys konfiguriert ist, so muss er

auch wissen, welchen Proxy er wann verwenden soll. Da gibt es mehrere

Möglichkeiten:

- keinen Proxy verwenden

- manuelle Proxy-Konfiguration, also Angabe von der Adresse und Port

- automatische Proxy-Konfiguration via URL, PAC-Datei (Proxy Auto-Config)

- Proxy-Einstellungen des Systems, Environment-Variablen wie

http_proxy, ftp_proxy oder https_proxy

- Proxy-Einstellungen über das Netzwerk automatisch erkennen, wpad.dat

Bei der PAC-Datei und wpad.dat wird ein kleines JavaScript-Programm geladen, über

dieses können verschiedene Proxys je nach Art der URL verwendet werden. Bei

der manuellen Konfiguration kann man nur einen Proxy angeben, es besteht

aber die Möglichkeit, dass man Ausnahmen definiert. Diese werden dann direkt

vom Server bezogen und nicht via Proxy.

Die via Netzwerk automatisch erkannten Proxy-Einstellungen können über

vielfache Wege ermittelt werden, das kann das Suchen nach einem Webserver in

der eigenen Domain oder via DHCP oder DNS bedeuten. Genauer kann man es bei

Wikipedia [2] nachlesen.

Hier wird aber auch mitunter der nächste Schritt schon relevant: Die

Namensauflösung. Gerade wenn Namen und Ausnahmen für IP-Adressen verwendet

werden oder die PAC-Datei den zuständigen Proxy auf Basis von IP-Adressen

bestimmen will, so wird auch eine Namensauflösung benötigt. Hier wird DNS

notwendig. Ein Vorteil eines Proxys ist, dass man den DNS leichter konfigurieren

kann.

Sollte man also beim Surfen immer eine Verzögerung von 5-10 Sekunden bei

Erstzugriffen merken, dann könnte es an der fehlerhaften Namensauflösung

liegen. Das ist der typische Zeitraum, wann der Resolver aufgibt und der

Browser einfach alles über den definierten Default-Proxy abwickelt.

Namensauflösung

Wird die Namensauflösung nicht über den Proxy geregelt oder der Proxy wird

mit Namen statt IP-Adresse angegeben, so muss der Client, also der eigene

PC, den Namen auflösen. Es gibt mehrere Verfahren, wie man vom Namen zur

IP-Adresse kommen kann. Unter Linux wird das über den hosts-Eintrag in der

Datei /etc/nsswitch.conf geregelt. Bei mir steht da z. B.:

hosts: files dns

In diesem Fall wird der Name zuerst in der lokalen Datei /etc/hosts gesucht.

Steht hier der Name mit einer IP-Adresse, so wird die Suche abgebrochen und

die Adresse verwendet. Damit kann man z. B. die Adressen vom DNS-Server

„überladen“. Für Testzwecke kann das manchmal hilfreich sein, manche

verwenden es auch, um „DoubleClick“ oder „Google-Analytics“ auf 127.0.0.1

umzubiegen. Damit gibt es weniger Werbung bzw. Verfolgung der Webaufrufe.

Kann der Name nicht aufgelöst werden, so erfolgt dann die Abfrage von

DNS-Servern. Hierfür ist die Datei /etc/resolv.conf relevant. In ihr können

bis zu drei Nameserver stehen, es kann auch eine Suchdomain angegeben

werden: Wird der direkte Name nicht gefunden, so werden nach und nach die

angegebenen Domainnamen angefügt und die Suche erneut gestartet, bis eine

IP-Adresse gefunden wird. Anderenfalls wird ein Fehler zurückgeliefert, der

Browser hängt eine Zeit lang und liefert dann eine entsprechende Fehlermeldung.

Ferner könnten in nsswitch.conf auch noch nis/nisplus oder ldap stehen. Das

dürfte heute aber kaum noch einer für die Namensauflösung verwenden. Hat man

den Avahi-Daemon installiert, das ist ein sogenanntes „Zeroconf“-Programm wie

„Rendezvous“ oder „Bonjour“, gibt es noch ein Verfahren mehr. Mit Avahi kann

ein Netzwerk ohne eigenes Zutun, lediglich durch das Verkabeln, aufgebaut

werden. Dem einen oder anderen sind diese Adressen bestimmt schon begegnet,

sie liegen im Bereich 169.254.x.y. Warum man für so etwas ein ganzes Class-B

Netz verschwendet, ist eine andere, gute Frage. Oft wird dieser Daemon durch

die Distribution automatisch mitinstalliert. Dann gibt es noch die Option

mdns, der Eintrag in /etc/nsswitch.conf kann dann so aussehen:

hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4

Diese mdns-Einträge suchen via Multicast nach der IP-Adresse, d. h. sie rufen

in das Netzwerk hinein, ob jemand die IP-Adresse zu dem Namen hat. Meldet

sich hier ein System mit „Nein“, so bricht die Suche ab. Man sollte diesen

ganzen Avahi-Krempel einfach wegwerfen, er stört mehr, als er hilft. Wer von

Netzwerken keine Ahnung hat, der soll einfach die Finger davon lassen und

sich nicht auf die Magie des Betriebssystems verlassen. Aber dummerweise

installieren viele Distributionen das Teil „automagisch“ mit.

Idealerweise sollte man also nur

hosts: files dns

in der Datei /etc/nsswitch.conf haben. Ferner sollte in /etc/hosts immer der

Name localhost enthalten sein:

127.0.0.1 localhost

localhost wird von vielen lokalen Diensten verwendet, der Name sollte also

zum einen immer auflösbar sein und zum anderen auf die Loopback-Adresse

verweisen. Sonst kann man schon seltsame Effekte haben …

Finden des DNS-Servers

Da somit bekannt ist, wie die Namensauflösung erfolgt, kann man davon ausgehen,

dass ein DNS-Server involviert ist und nicht über /etc/hosts-Auflösungen

gesurft wird. Jetzt

kommt der Netzwerkbereich: Wie wird der DNS-Server im

Internet gefunden?

Zur kurzen Erinnerung an TCP/IP: Das Protokoll besteht aus mehreren

unabhängigen Schichten, jede Schicht hat ihr eigenes Protokoll und ihre

eigene Aufgabe. Oft wird dafür auch das OSI-Modell mit seinen sieben

Schichten herangezogen. TCP/IP hält sich aber nur für die ersten Schichten

daran. Relevant sind hier die ersten vier Schichten:

- Physikalische Schicht, z. B. das Netzwerkkabel

- Datenverbindungsschicht, oft Ethernet

- Netzwerkschicht, IP

- Transportschicht, oft TCP oder UDP

Die erste Schicht betrifft nur die Art der Verkabelung oder die Art des

Funks. Relevant wird es mit der zweiten Schicht, das ist in aller Regel

Ethernet. Früher war hier auch noch Token Ring verbreitet, das kommt aber

wohl nur noch selten zum Einsatz. Aber das zeigt den klaren Vorteil des

Schichtenmodells. Die höheren Schichten brauchen nicht zu wissen, ob

Ethernet, WLAN oder gar der Token Ring zum Einsatz kommen. Ebenso brauchen

TCP/UDP nicht zu wissen, ob darunter ein IPv4 oder ein IPv6 verwendet wird.

Das macht es so leicht, hier andere Protokolle zu verwenden.

Für das Weitere wird einfach von Ethernet ausgegangen. IP ist das Protokoll,

das die Internetsysteme miteinander verbindet, das bedeutet hier die Adressierung der

Systeme an Hand der IP-Adressen. Für das lokale Netzwerk, also bis zum

direkt angeschlossenen System oder dem Router/Gateway, ist aber Ethernet

zuständig.

Wie wird denn nun der DNS-Server gefunden? Dazu muss man wissen, wie er

erreicht werden kann. Ein Blick in die Routing-Tabelle offenbart dann, ob

der DNS-Server lokal angeschlossen ist, also im gleichen Subnetz steht, oder

ob er über einen Router erreicht werden muss.

Die logische Adressierung erfolgt über die IP-Adresse. Der Versand zum

nächsten angeschlossenen System, also dem Server oder Router, erfolgt aber

über Ethernet. Erst einmal muss also die Ethernetadresse des Systems

gefunden werden, bekannt ist aber nur eine IP-Adresse.

Das erfolgt nun mit dem Address-Resolution-Protocol. Dabei sendet das

suchende System, also der eigene PC, ein spezielles Ethernetpaket an alle

angeschlossenen Systeme, und fragt nach der Hardware-Adresse zu der

gewünschten IP-Adresse, also entweder der des DNS-Servers, wenn er direkt im

Subnetz steht, oder die des Routers.

Die Hardware-Ethernet-Adresse besteht bei Ethernet aus sechs Bytes, und die

sind für alle Ethernetkarten eindeutig. Sie werden auch MAC-Adresse (Media-Access-Control) genannt.

Die ersten drei Bytes identifizieren dabei den Hersteller der Ethernetkarte,

die restlichen drei sind eine einmalige Adresse bei diesem Hersteller. Diese

Adressen werden in der Regel als Hexadezimalzahlen, getrennt durch

Doppelpunkte dargestellt, z. B.:

00:1a:70:63:16:f5

Die ersten drei Bytes liefern dann über die offizielle

Liste [3] den Hersteller

der Karte:

00-1A-70 (hex) Cisco-Linksys, LLC

Es gibt auch spezielle Adressen, wie z. B. die Broadcast-Adresse. Bei dieser

sind alle Bits gesetzt:

ff:ff:ff:ff:ff:ff

Da die Zieladresse zuerst im Ethernet-Header steht, können alle

Ethernet-Karten leicht erkennen, ob das Paket für sie bestimmt ist, sie

kennen ja die eigene MAC-Adresse. Bei Broadcast-Adressen wissen die Karten

dann durch die spezielle Adresse auch gleich, dass sie das Paket

entgegennehmen sollen. Derartige Pakete nimmt also jede direkt

angeschlossene Ethernetkarte an und leitet diese an das Betriebssystem weiter.

Bei einem ARP-Request steht dann in den Nutzdaten, dass das eigene System

die MAC-Adresse zu der angegebenen IP-Adresse sucht. Da alle Systeme diese

sehen, sollte das System antworten, das die IP-Adresse besitzt. Das ist der

ARP-Response. Mit anderen Worten:

- Man hat die IP-Adresse.

- Die Adressierung im LAN-Segement erfolgt über Ethernetadresse.

- Man ruft in die Runde: Wer hat die Ethernetadresse zu der IP-Adresse?

- Das System mit der IP-Adresse antwortet und sendet die MAC-Adresse,

also die Ethernet-Hardware-Adresse mit.

Wer einen Blick auf das Bild oben wirft, der sieht nun, dass die

MAC-Adresse vom DNS-Server mit der IP-Adresse 10.0.0.2 gesucht wird. Das ist in

der Datei lug.pcap [4]

der erste Eintrag:

00:13:77:5b:25:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.0.2 tell 10.0.0.1

Das ist der Broadcast, zu erkennen an dem Ziel ff:ff:ff:ff:ff:ff. Die erste

Adresse ist die eigene MAC-Adresse für Antworten. Diese Nachricht wird an

alle Ethernetkarten gesendet, die im gleichen Segment stecken. Die Karten

nehmen dieses Paket dann entgegen und reicht es an den Kernel weiter. Dieser

antwortet dann, wenn er die IP-Adresse hat:

00:1e:68:ef:be:63 > 00:13:77:5b:25:ad, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp reply 10.0.0.2 is-at 00:1e:68:ef:be:63

Hier sieht man noch mehr. Im ARP-Request steht neben der gesuchten Adresse

auch die eigene. Damit kann das System, das gesucht wird, sich schon einmal

die IP-Adresse und MAC-Adresse des Anfragenden merken (ARP-Cache), denn es

gibt wohl eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da gleich noch mehr Traffic

kommen wird.

Die Antwort wird auch direkt an die MAC-Adresse des Fragenden gesendet, der

Absender hat die MAC-Adresse des gesuchten Systems.

Übrigens: Bei DHCP wird in der Regel auch erst ein ARP-Request für die

frisch vergebene IP-Adresse vom System selber versendet. Damit wird

getestet, ob sie nicht schon existiert, also jemand diese zum Beispiel von Hand

konfiguriert hatte.

Das war ein kurzer Ausflug in die Sicherungsschicht [5], wer es genauer wissen will,

kann in

diesem Vortrag zu

Netzwerkgrundlagen [6]

noch mehr Infos finden.

DNS-Namensauflösung

Nachdem nun klar ist, wie der DNS-Server oder der Router dahin gefunden

werden, kann das IP-Paket auf die Reise geschickt werden. Im Fall von DNS ist

das in der Regel ein UDP-Paket an

Port 53 des Servers. Hier sind

allerdings zwei zu sehen, einmal eine Anfrage für die IPv4-Adresse und einmal die für

die IPv6-Adresse:

IP (tos 0x0, ttl 64, id 16351, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 63) 10.0.0.1.40105 > 10.0.0.2.53: 30718+ A? www.lug-erding.de. (35)

IP (tos 0x0, ttl 64, id 16352, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 63) 10.0.0.1.40105 > 10.0.0.2.53: 9550+ AAAA? www.lug-erding.de. (35)

Die MAC-Adressen (und Zeiten) wurden weggelassen. Man sieht dafür

diverse Werte aus dem

IP-Header. So wird kein TypeOfService verwendet, das

Feld wird heute auch eher als QoS (Quality of Service) benutzt.

Interessant ist noch die TTL: Diese gibt an, wie lange das IP-Paket

weitergeleitet werden darf. Jeder Router verringert diesen Wert um 1. Landet

ein System bei 0, so wird das Paket verworfen und an den Absender wird ein

ICMP Time Exceeded gesendet, um ihn darüber zu informieren.

Das Programm traceroute verwendet z. B. diese Option, um den Weg der Pakete

zu bestimmen. Dabei wird sukzessive der Wert von 1 hochgezählt. Bei einem

Wert von 1 antwortet der erste Router, bei 2 der zweite, etc. bis man am

Zielsystem angekommen ist. Da die Router die ICMPs mit der eigenen

IP-Adresse senden, kann man so den Weg bestimmen.

Die id ist wohl selbsterklärend, sie spielt in Verbindung mit offset eine Rolle.

Müssen die IP-Pakete unterwegs zerlegt werden, da nur kleinere Bestandteile

weitergeleitet werden können (DSL hat z. B. eine MTU (Maximum Transfer Unit) von 1492, Ethernet

jedoch von 1500), so kann über die id und den offset bestimmt werden, wozu

die Daten gehören.

Aber das DF-Flag verbietet eine Zerlegung in kleinere Pakte: „Don't Fragment.“

Das heißt, wenn

eine Fragmentierung notwendig ist, darf man es auf Grund dieses

Flags nicht tun. Stattdessen wird das Paket verworfen und eine ICMP-Meldung

wird an den Absender geschickt. Diese besagt, dass das Paket verworfen

wurde, da es zu groß war. Gleichzeitig wird noch mitgesendet, was die

maximale Größe ist, die möglich wäre.

Wenn man also per Ethernet an seinen DSL-Router Pakete mit 1500 Bytes Größe

sendet, so zerlegt der Router dieses Paket in zwei: Einmal 1492 Bytes und

einmal 28 Byte, 20 Byte für einen neuen IP-Header plus die fehlenden 8

Bytes. Letzteres wird noch durch Füllbytes auf eine Mindestgröße

aufgeblasen. Der Empfänger muss diese Pakete dann wieder zusammenbasteln.

Bei gesetztem DF-Bit wird das Paket verworfen, der ICMP wird gesendet und

das sendende System erkennt nun: Mehr als 1492 geht nicht. Folglich werden

dann alle Pakete mit einer maximalen Größe von 1492 Bytes versendet, es gibt

keine Fragmentierung und auch nicht zwei statt einem Paket. Das erhöht den

Durchsatz deutlich.

Die Werte danach besagen, dass die nächste Schicht UDP enthält, das ist

laut /etc/protocols der Wert 17:

udp 17 UDP # user datagram protocol

Danach folgen die IP-Adressen und UDP-Ports. Der Client-Port ist in aller

Regel beliebig, der Zielport mit 53 (domain aus /etc/services) fest, also:

- Ursprung

- 10.0.0.1

- Quellport

- 40105

- Ziel

- 10.0.0.2

- Zielport

- 53

Anschließend kommt die Payload, also die eigentlichen Daten, die per UDP

übermittelt werden. Das ist die Frage nach dem A- und AAAA-Record, also der

IPv4- bzw. IPv6-Adresse von www.lug-erding.de. Die IPv6-Adresse existiert

nicht, es gibt aber eine IPv4-Adresse. Die Ausgabe ist wieder

etwas gekürzt:

IP 10.0.0.2.53 > 10.0.0.1.40105: 30718* 1/1/1 A 192.168.1.6 (85)

Und schon ist das Ziel erreicht: Die IP-Adresse des Webservers ist

gefunden. War doch ganz einfach …

Eine Frage dürfte noch aufgetreten sein: Wie bekommt der Nameserver diese

Adresse, wenn er nicht für die Domain zuständig ist? Die Antwort ist

einfach, der Nameserver muss rekursive Namensauflösung zulassen und er

hangelt sich dann beginnend beim Root-Nameserver durch, bis er beim

Nameserver für die Domain angekommen ist. Dort erhält er die korrekte

Antwort und leitet diese weiter. Details dazu kann man im Artikel „DNS und

BIND“ [7] finden.

HTTP-Anfrage senden

Da die IP-Adresse des Servers jetzt bekannt ist, geht es fast analog zur Suche

des Nameservers weiter. Zuerst wird die Routingtabelle analysiert, um

herauszufinden, was der nächste Hop ist, also an welche MAC-Adresse das

IP-Paket gesendet werden soll.

Die Routingtabelle wird bei Unix mit netstat -r ausgegeben, ein -n hilft

dabei, die Namensauflösung zu unterdrücken. Bei Linux kann man auch einfach

das route-Kommando verwenden, es liefert die gleiche Ausgabe.

$ netstat -rn

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface

10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0

0.0.0.0 10.0.0.3 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Es gibt hier nur zwei Einträge. Der erste betrifft das eigene Subnetz,

d. h. alles, was im Bereich von 10.0.0.0 bis 10.0.0.255 liegt (der Bereich

wird durch die Netzmaske festgelegt), wird direkt über eth0 zugestellt. D. h.

es wird ein ARP-Request direkt für das Zielsystem gesendet.

Der zweite Eintrag betrifft die Default-Route, d. h. für alle Adressen, für

die es keinen Eintrag gibt, ist dieser zuständig. In unserem Fall ist der

Zielserver 192.168.1.6, d. h. er muss über die Default-Route erreicht werden.

Bei Gateway steht nun der Router, der den Weg zum Ziel (hoffentlich) weiß.

Folglich wird ein ARP-Request gesendet, um die MAC-Adresse zu der IP-Adresse

10.0.0.3 zu finden:

00:13:77:5b:25:ad > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), length 42: arp who-has 10.0.0.3 tell 10.0.0.1

00:0d:b9:1f:13:7e > 00:13:77:5b:25:ad, ethertype ARP (0x0806), length 60: arp reply 10.0.0.3 is-at 00:0d:b9:1f:13:7e

Der Rest läuft analog, nur werden die Pakete nun zum Router gesendet.

Der nimmt diese entgegen und sucht das nächste Ziel. Dann werden die

MAC-Adressen ausgetauscht, die TTL wird um eins reduziert und das Paket geht

zum nächsten Router (aka. Hop).

Da HTTP in der Regel via TCP erfolgt, wird ein TCP-Paket gesendet:

00:13:77:5b:25:ad > 00:0d:b9:1f:13:7e, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: S 1287558560:1287558560(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 1064977 0,nop,wscale 7>

Hier sieht man die MAC-Adressen, analog zur DNS-Anfrage. Die

Ziel-MAC-Adresse ist die vom Router. Im IP-Header (oben nicht angezeigt)

steht jetzt statt UDP, dass es sich um TCP handelt. Das kann man auch an dem

S erkennen. Das ist ein SYN-Paket, der Client möchte eine Verbindung zum

Server öffnen und bittet um SYNchronisation. Es folgen eine Sequence-Nummer

und die Window-Größe, d. h. soviele Bytes darf einem der Server senden, bevor

der

Empfang bestätigt werden muss. Ferner gibt es noch ein paar Optionen. Hier

besagen sie, dass SACK, selektives Bestätigen von Paketen, erlaubt ist, es

werden Zeitstempel zur Bestimmung der Laufzeiten verwendet und mit wscale

können größere Windows angegeben werden, als ursprünglich vom Protokoll

erlaubt waren.

MSS gibt die Maximum Segement Size an, also die maximale Größe für die

Payload, die Nutzdaten im TCP. Der IP-Header ist gewöhnlich 20 Bytes groß,

der TCP-Header ebenfalls. Das macht bei Ethernet einen Wert von

1500-20-20=1460. Das ist die maximale Payload, die ein System senden darf,

sie kann sich noch einmal etwas

verringern, wenn die Gegenstelle Optionen

von TCP verwendet, dann wird der TCP-Header größer. Das ist dann aber ein

Problem der Gegenstelle, die das berücksichtigen muss.

Auf das SYN folgt dann diese Antwort:

00:0d:b9:1f:13:7e > 00:13:77:5b:25:ad, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: S 1133845053:1133845053(0) ack 1287558561 win 5792 <mss 1460,sackOK,timestamp 388120 1064977,nop,wscale 2>

Das sieht analog zu Obigem aus. Interessant ist hier zu sehen, dass als

Absender wieder die MAC-Adresse des Routers auftaucht, obwohl die Antwort ja

vom Webserver stammt. Der Server sendet seinerseit auch ein SYN, er will die

Verbindung in Rückrichtung auch öffnen. Gleichzeitig sendet er auch ein ACK

mit, damit bestätigt (ACKnowledge) er den Verbindungswunsch.

Die ACK-Nummer ist dabei die Sequenznummer plus eins vom Client. Danach

kommen noch die TCP-Optionen vom Server. Dieser verwendet ebenfalls

Zeitstempel. Hier sieht man nun zusätzlich den Zeitstempel des Clients, d. h.

in der Antwort steckt die Uhrzeit, die der Client versendet hat. Darüber

kann nun leicht die Laufzeit bestimmt werden, man muss sich also keine

Gedanken darüber machen, ob die Zeiten synchron sind oder nicht. Es zählt

immer nur die eigene Uhr! Um genau zu sein, braucht die Uhrzeit auch nicht

genau sein, es zählt nur die Zeit, bis man diesen Wert wiedersieht.

Was hat es nun mit den Sequenz- und Acknummern auf sich? Ganz einfach,

darüber wird geklärt, wo die Daten einzuordnen sind. Im Internet ist es zum

Beispiel nicht gewährleistet, dass die Pakete in der richtigen Reihenfolge

oder nur einmal aufschlagen.

Der Trick ist nun, dass die Sequenznummer anzeigt, wo im Datenpaket die

folgenden Bytes liegen, es ist der Startwert. Die Acknowledge-Nummer gibt

wiederum an, welche Daten man von der Gegenstelle erhalten hat. Dabei zeigt

die ACK-Nummer auf das erste Byte, das noch fehlt, also die Seq-Nr. aus dem

SYN-Paket plus die bereits empfangenen Daten plus eins.

tcpdump ist so freundlich und zieht diese Startzahlen bei der Darstellung

gleich ab, dann braucht man selber nicht mehr rechnen und weiß, wieviele

Bytes angekommen sind.

Das dritte Paket sieht, etwas gekürzt, so aus:

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 1064978 388120>

Hier bedeutet ack 1, dass noch gar keine Bytes empfangen wurden. Das ist

klar, in den SYN-Paketen sind auch keine Daten enthalten, das sind nur

IP-Pakete mit TCP-Header.

Ab dieser Stelle ist der sogenannte TCP-Handshake abgeschlossen, diese

Verbindung ist nun aktiv. Um es zu wiederholen:

- Client sendet SYN

- Server antwortet mit SYN und ACK (für das SYN des Clients)

- Client antwortet mit ACK (für das SYN des Servers)

Jetzt steht die TCP-Verbindung, es sind aber noch keine Nutzdaten übertragen

worden. Das folgt im vierten Paket, hier fließen dann tatsächlich Daten:

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: P 1:176(175) ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 1064978 388120>

Hier sieht man, dass 175 Bytes übermittelt wurden. Man sieht aber auch noch

mehr, ein Push-Flag. Das ist die Aufforderung an die Gegenstelle, dass die

Daten nicht mehr gesammelt werden sollen. Der Kernel reicht diese daraufhin

an die Anwendung weiter.

Man kann es sich jetzt denken: In dem Paket ist der vollständige

HTTP-Request enthalten. Mehr Daten will der Client jetzt noch nicht senden,

nun ist erst einmal der Server an der Reihe. Schaut man sich das Paket

genauer an (Option -X bei tcpdump), so sieht man den HTTP-Request im TCP-Dump:

21:31:00.912680 IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: P 1:176(175) ack 1 win 46 <nop,nop,timestamp 1064978 388120>

0x0000: 4500 00e3 d5b3 4000 4006 98b2 0a00 0001 E.....@.@.......

0x0010: c0a8 0106 b929 0050 4cbe 95a1 4395 1a3e .....).PL...C..>

0x0020: 8018 002e cc84 0000 0101 080a 0010 4012 ..............@.

0x0030: 0005 ec18 4745 5420 2f20 4854 5450 2f31 ....GET./.HTTP/1

0x0040: 2e31 0d0a 436f 6e6e 6563 7469 6f6e 3a20 .1..Connection:.

0x0050: 636c 6f73 650d 0a41 6363 6570 742d 4368 close..Accept-Ch

0x0060: 6172 7365 743a 2075 7466 2d38 2c2a 3b71 arset:.utf-8,*;q

0x0070: 3d30 2e38 0d0a 4163 6365 7074 2d45 6e63 =0.8..Accept-Enc

0x0080: 6f64 696e 673a 2067 7a69 700d 0a48 6f73 oding:.gzip..Hos

0x0090: 743a 2077 7777 2e6c 7567 2d65 7264 696e t:.www.lug-erdin

0x00a0: 672e 6465 0d0a 5265 6665 7265 723a 2068 g.de..Referer:.h

0x00b0: 7474 703a 2f2f 7777 772e 6c75 672d 6572 ttp://www.lug-er

0x00c0: 6469 6e67 2e64 652f 0d0a 5573 6572 2d41 ding.de/..User-A

0x00d0: 6765 6e74 3a20 4469 6c6c 6f2f 322e 320d gent:.Dillo/2.2.

0x00e0: 0a0d 0a ...

Links ist die Byte-Nummer des Zeilenanfangs, dann kommen die Rohdaten des

IP-Paketes in Hexadezimaldarstellung und rechts findet man die

ASCII-Darstellung der Zeichen. Punkte sind dabei nicht darstellbare Zeichen

oder auch Leerzeichen. Zieht man den IP-Header und den TCP-Header ab, dann

bekommt man:

GET / HTTP/1.1

Connection: close

Accept-Charset: utf-8,*;q=0.8

Accept-Encoding: gzip

Host: www.lug-erding.de

Referer: http://www.lug-erding.de/

User-Agent: Dillo/2.2

Das ist also der vollständige HTTP-Request. Wer Details dazu braucht, der wird

im Artikel „HTTP und Squid“ [8]

mehr finden.

Was man im obigen Dump auch gut sieht, ist die Sequenz 0d0a0d0a ganz am

Ende. Schaut man in der ASCII-Tabelle nach (Tipp: man ascii), so findet man

dort:

012 10 0A LF '\n' (new line)

015 13 0D CR '\r' (carriage ret)

Der erste Wert ist oktal, also Basis 8, dann dezimal gefolgt von

hexadezimal. Danach folgt das Zeichen: Zeilenvorlauf und Zeilenrücklauf, so

wie es bei der guten alten Schreibmaschine war. Das ganze zweimal, einmal

für den Zeilenabschluss und einmal für eine Leerzeile. Es wird hier also

nicht, wie in Unix üblich, nur ein Newline für den Zeilenabschluss verwendet.

HTTP-Antwort empfangen

Nachdem der Client den Request abgesendet hat (Push-Flag, um dies dem

anderen System anzudeuten), ist der Server an der Reihe. Zuerst wird der

HTTP-Request bestätigt:

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . ack 176 win 1716 <nop,nop,timestamp 388120 1064978>

Das heißt der Kernel reicht nun die Daten (den HTTP-Request) an den Webserver

weiter. Dieser analysiert ihn und antwortet darauf (die

TCP-Optionen wurden weggelassen, da sie hier keine wichtigen

Informationen mehr enthalten):

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 1:1449(1448) ack 176 win 1716

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 1449 win 69

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 1449:2897(1448) ack 176 win 1716

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 2897 win 91

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 2897:4345(1448) ack 176 win 1716

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 4345 win 114

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: FP 4345:4604(259) ack 176 win 1716

IP 10.0.0.1.47402 > 192.168.1.6.80: S 1285270109:1285270109(0) win 5840

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47402: S 1135847585:1135847585(0) ack 1285270110 win 5792

IP 10.0.0.1.47402 > 192.168.1.6.80: . ack 1 win 46

IP 10.0.0.1.47403 > 192.168.1.6.80: S 1290686861:1290686861(0) win 5840

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47403: S 1138145597:1138145597(0) ack 1290686862 win 5792

IP 10.0.0.1.47403 > 192.168.1.6.80: . ack 1 win 46

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: F 176:176(0) ack 4605 win 137

IP 10.0.0.1.47402 > 192.168.1.6.80: P 1:188(187) ack 1 win 46

...

Hier kann man noch etwas beobachten: Erst werden die Daten gesendet und auch

bestätigt. Dann schließt der Webserver die Verbindung mit einem FP, aber der

Client macht gleich darauf noch zwei Verbindungen auf, einmal mit dem

Source-Port 47402 und einmal mit 47403.

Warum macht er das? Ganz einfach: Nachdem die index.html-Datei übertragen

worden war, hat der Client diese analysiert und gesehen, dass da noch mehr

Elemente nachgeladen werden müssen. Dafür öffnet er dann mehrere

Verbindungen, um die Daten parallel zu laden. Das könnten auch andere Server

sein, dann wäre es vermutlich deutlich schneller.

Mit tcpdump kann man aber auch gezielt eine Verbindung heraussuchen, z. B.

durch Angabe des Source-Ports:

$ tcpdump -n -r lug.pcap port 47401

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: S 1287558560:1287558560(0) win 5840

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: S 1133845053:1133845053(0) ack 1287558561 win 5792

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 1 win 46

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: P 1:176(175) ack 1 win 46

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . ack 176 win 1716

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 1:1449(1448) ack 176 win 1716

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 1449 win 69

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 1449:2897(1448) ack 176 win 1716

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 2897 win 91

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . 2897:4345(1448) ack 176 win 1716

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: . ack 4345 win 114

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: FP 4345:4604(259) ack 176 win 1716

IP 10.0.0.1.47401 > 192.168.1.6.80: F 176:176(0) ack 4605 win 137

IP 192.168.1.6.80 > 10.0.0.1.47401: . ack 177 win 1716

Jetzt sieht man auch, wie die Verbindung abgebaut wird. Es können zwischen

drei und vier Pakete sein:

- FIN + ACK, hier noch mit Push-Flag

- ACK des FINs -> half-closed Verbindung

- FIN + ACK von der Gegenstelle

- ACK, letztes FIN bestätigen, Verbindung ist zu

Im obigen Fall erfolgt 2. und 3. in einem Paket. Es ist aber auch möglich,

eine Verbindung halboffen zu halten, dann kann nur noch eine Seite senden

Die Payload enthält den HTTP-Header der Antwort des Servers:

HTTP/1.1 200 OK

Vary: Accept-Encoding

Content-Encoding: gzip

Last-Modified: Thu, 30 Dec 2010 15:09:38 GMT

ETag: "1886677020"

Content-Type: text/html

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 4321

Connection: close

Date: Thu, 01 Jan 1970 01:09:41 GMT

Server: lighttpd/1.4.28

Danach folgt eine Leerzeile und Binärdaten. Der Server hat den Inhalt der

Webseite mit gzip (Content-Encoding: gzip) gesendet. Wer sich an den Request

erinnert, da stand u. a.:

Accept-Encoding: gzip

Daher wurde hier alles gepackt verschickt. Dabei ginge es auch anders, das

deutet der Server mit

Vary: Accept-Encoding

an. Er könnte die Daten auch anders ausliefern, vermutlich nicht-gepackt.

Aus diesem Grund wurde auch noch

lug2.pcap [9] erstellt,

da sieht man dann die Daten vom Server in der Antwort ungepackt.

Wer sich über das Datum wundert: Der 1.1.1970 ist der Start der Unix-Zeit,

er entspricht 0 Sekunden. Von dieser Zeit an wird die Zeit in Sekunden

gezählt. Der Webserver hier war aber mein DockStar. Scheinbar kann der sich

die Uhrzeit nicht merken und fängt dadurch beim Einschalten bei 0, also beim

1.1.1970 an.

Weiteres Vorgehen im Browser

Der Browser analysiert die erhaltenen Daten. Dabei gibt der Content-Type

Auskunft darüber, um was für Daten es sich handelt. Bei reinen HTML-Dateien

steht da z. B.:

Content-Type: text/html

Der Browser kann diese Daten direkt darstellen. Dazu analysiert er aber erst

die Datei, ob da noch weitere Elemente vorliegen, so wie verwendete

CSS-Dateien, eingebettete Links, Bilder, etc. Wenn alle Elemente vorliegen,

fängt der Browser an zu rendern, d. h. er versucht die Elemente in der

angegebenen Weise zu arrangieren, so dass sie darstellbar werden. Da hat

dann z. B. die aktuelle Browsergröße einen Einfluss. Hier wird auch oft die

meiste Zeit beim Surfen gewartet: Oft hilft deswegen auch keine schnellere

Leitung.

Was passiert, wenn es sich um nicht-HTML-Dateien handelt? Dann schaut der

Browser anhand des Content-Types nach, ob er ein Plug-in zur Darstellung hat.

(about:plugins in der URL-Zeile des Firefox gibt hier Auskunft oder auch

„Bearbeiten -> Einstellungen -> Anwendungen“.)

Ist das nicht der Fall, so wird in /etc/mailcap oder ~/.mailcap nachgesehen,

ob hier steht, welches Programm die Daten anzeigen kann. Firefox fragt dann

aber in aller Regel nach, ob er das Programm auch verwenden soll, eine

Alternative dazu, oder ob die Daten nur gespeichert werden sollen.

In mailcap steht z. B.:

application/pdf; /usr/bin/gv '%s' ...

D. h. bei PDF-Dateien würde er hier das Programm gv starten, um die Daten

anzeigen zu lassen. Oft gibt es aber mehrere Varianten, z. B. auch xpdf oder

Evince. Normalerweise wird die erste genommen, manche Programme schlagen das

auch vor, bieten aber die Option, ein anderes auszuwählen.

Fehlersuche

Das praktische Vorgehen ist meistens ein Abwarten der Fehlermeldung im

Browser. Hat man eine, so ist der Rest schon fast selbsterklärend. Oft sind

es DNS-Probleme, d. h. der Name konnte nicht aufgelöst werden. Gelegentlich

gibt es auch Routing-Probleme: Der Zielserver ist über das Routing nicht zu

erreichen.

DNS kann am einfachsten mit dig getestet werden, z. B.:

$ dig www.lug-erding.de

Führt dies nicht zur IP-Adresse, so sollte man einmal versuchen, den ganzen

DNS-Baum durchzuhangeln. D. h. man befragt die Root-Nameserver für den

zuständigen de-Nameserver, den befragt man für den für lug-erding.de

zuständigen Nameserver und diesen wiederum nach der IP-Adresse für den Namen

www.lug-erding.de. Einzelne Nameserver können bei dig mit dem @-Zeichen

angegeben werden, z. B.:

$ dig www.lug-erding.de @ns9.nameserverservice.de

oder gleich mit der IP-Adresse:

$ dig www.lug-eding.de @85.25.128.54

Das Durchhangeln kann dig aber mit der Option +trace selbständig machen:

$ dig +trace www.lug-erding.de

Wenn die IP-Adresse bekannt ist, kann man z. B. mit telnet testen, ob der

Server einen offenen Port hat und reagiert, z. B.:

$ telnet www.lug-erding.de 80

Gibt es die Meldung

telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused

so ist der Webserver nicht am Laufen. Da kann man dann wenig machen, es sei

denn, es ist der eigene Webserver …

Um festzustellen, ob es sich um ein Routing-Problem handelt, bietet sich das

Programm traceroute an. Per Default sendet das Programm UDP-Pakete an das

Zielsystem. Normalerweise sind es drei Pakete an die fortlaufenden Ports ab

33434.

Wie funktioniert das Auffinden der Router zum Ziel? – Ganz einfach über das TTL-Feld im IP-Header: Jeder Router reduziert diesen Wert um eins,

bis das Paket am Ziel ist oder der Wert Null erreicht wird. Das soll

verhindern, dass Pakete ewig im Kreis laufen. Bei einem Wert von Null

passieren in der Regel zwei Dinge:

- Das Paket wird verworfen.

- Ein ICMP Time Exceeded wird an den Absender des Paketes gesendet, die

Absende-IP-Adresse ist die des Routers, der das ICMP generiert.

traceroute spielt mit dieser TTL. Beim ersten Paket ist

die TTL auf 1 gesetzt. D. h. der erste Router muss das Paket schon verwerfen

und ein ICMP senden. Damit hat man schon den ersten hop. Danach wird die TTL

nach und nach erhöht, bis man am Ziel angekommen ist oder wo auch immer die

Pakete verloren gehen.

Das funktioniert recht gut, allerdings spielen nicht alle Router mit, nicht

jeder generiert ein ICMP Time Exceeded-Paket. Dann werden nur Sterne (*)

statt der Router-IP-Adresse angezeigt.

Für den ersten Test des Routings sollte man die Option -n verwenden. Dadurch

werden die IP-Adressen angezeigt und es wird nicht versucht, den Namen per

DNS zu ermitteln. Hat man einen problematischen Router gefunden, dann hilft

der DNS-Name oft herauszufinden, wo er stehen mag. Eine whois-Abfrage kann

auch den Provider liefern. Ob dieser dann aber überhaupt auf Beschwerden

reagiert, ist eine andere Frage …

traceroute kann statt UDP-Pakete auch ICMP-Pakete, wie sie ping verwendet,

benutzen. Dazu ist die Option -I da. Die lokale Routingtabelle kann unter

Unix einheitlich mit netstat -r ausgelesen werden. Bei Linux geht auch

einfach das route-Kommando. Hilfreich ist auch hier oft die Option -n, sie

schaltet wieder die Namensauflösung ab.

Den ARP-Cache kann man mit arp -a auflisten. Die Einträge werden aber in der

Regel, sofern kein Datenverkehr mit der Adresse besteht, nach 15-45 Sekunden

gelöscht, man muss schon schnell schauen. Auch hier kann die Option -n mit

dem gleichen Effekt verwendet werden.

Wenn alle Stricke reißen, dann kann tcpdump eine gute Wahl sein. Da sind

Fehler aber nur mit geübtem Auge zu erkennen und oft sieht man vor lauter

Wald die Bäume nicht. Während tcpdump sich in der Regel bei den unteren

Protokollen gut auskennt, können die höheren Protokolle mit dem Programm

wireshark gut analysiert werden. Dafür empfiehlt es sich aber, die Daten mit

tcpdump in eine Datei zu schreiben und als normaler Benutzer diese in

wireshark einzulesen.

Der Grund dafür ist einfach: wireshark ist sehr mächtig und analysiert sehr

viele Protokolle. Da ist es eigentlich normal, dass dort noch viele Bugs

enthalten sind, die vielleicht durch speziell konfigurierte Pakete

ausgenutzt werden könnten. Da ist es dann nicht klug, diese live als

Benutzer root analysieren zu lassen. Zeitversetztes Einlesen der Datei in

wireshark als normaler Benutzer entschärft das dann deutlich.

Fazit

Oben wurde gezeigt, was hinter einem einzelnen Mausklick im Browser alles

passiert, welche Prozesse involviert sind – bis hinunter zur Paketebene.

Gewöhnlich verschwendet man daran keinen Gedanken: Es funktioniert ja auch

in der Regel recht gut. Warum sollte man sich also dafür interessieren,

was unter der Haube passiert? Die meisten werden es in der

Regel nicht tun, geschweige denn sich einmal im Detail ansehen, was da

wirklich passiert.

Auf der anderen Seite gibt einem das Verständnis aber ein wenig Sicherheit

im Umgang mit den Internet-Diensten. Dieser Punkt wurde allerdings noch

nicht betrachtet: Sicherheit! Da nun im

Detail bekannt ist, was abläuft, kann man sich auch relativ einfach überlegen, wo

überall etwas schief gehen kann, vor allem, wenn es einer mit Absicht

macht.

Wer aufgepasst hat, der weiß jetzt auch, wie sinnlos Websperren per DNS sein

können: Sie treffen nur diejenigen, die sich nicht auskennen. Sonst nimmt

man einfach einen anderen Nameserver, z. B. den von Google: 8.8.8.8. Wie soll

man dessen Antworten nicht nur filtern, sondern auch noch ändern?

Oder soll mit den DNS-Sperren sämtlicher DNS-Verkehr geblockt werden, außer

zum lokalen Provider? Das dürfte extrem schwer zu rechtfertigen sein. Wobei

die T-Home das durchaus macht(e): Da war zumindest damals eine Abfrage des

Google-Nameservers geblockt.

Warum alles fast immer so einwandfrei läuft, ist recht einfach erklärt: Das

Internet ist in den mehr als 40 Jahren, die es existiert, darin gewachsen.

Aber dennoch können immer wieder Probleme auftauchen, sie sind nur so

selten, dass es einem meist nicht auffällt. Wenn mal eine Webseite nicht

funktioniert, dann braucht man in der Regel nicht lange zu warten, bis das

repariert wird.

Und in vielen Fällen gibt es Redundanzen. So schreibt das DeNIC sogar vor,

dass man wenigstens zwei Nameserver haben muss. Idealerweise sollten die

auch nicht auf dem gleichen System sein, sie sollten nach Möglichkeit auch

in unterschiedlichen Netzsegmenten liegen.

Man kann man mit DNS auch noch so einiges mehr anstellen, so wie es z. B.

Akamai tut: Man kann die Zugriffe auf Webserver beschleunigen. Ein Verfahren

dabei ist, dass Akamai weltweit Webserver für ihre Kunden betreibt und den

Traffic auf den nächstgelegenen Webserver umleitet.

Wie machen die das? Ein Verfahren ist nun leicht zu verstehen,

z. B. das von www.rtl2.de [10]. Die Nameserveranfrage offenbart

es:

www.rtl2.de. 3600 IN CNAME www.rtl2.de.edgesuite.net.

Das ist nicht ungewöhnlich, die Namensauflösung wird auf den rechten Namen

weitergeleitet. Das ist ein Nameserver von Akamai. Dieser sieht nun, woher

der Client kommt. Das dürfte nämlich von der IP-Adresse des ISPs kommen.

Anhand dieser Adresse kann Akamai nun feststellen, in welcher Region der

Anfragende (vermutlich) sitzen wird. Um ihm dann den nächstgelegenen Server,

möglichst der mit der geringsten Load, zuzuordnen, gibt es einen zweiten

CNAME:

www.rtl2.de.edgesuite.net. 21600 IN CNAME a1195.g.akamai.net.

Für diese Namensauflösung muss nun ein Nameserver von Akamai befragt werden,

der in der Nähe liegen sollte. Dieser weiß, welche Webserver die geringste

Last haben, und liefert dessen IP-Adresse aus. Damit diese schnell reagieren

können, ist die TTL des Nameserver-Eintrags recht kurz:

a1195.g.akamai.net. 20 IN A 95.100.249.122

a1195.g.akamai.net. 20 IN A 95.100.249.113

Das sind nur 20 Sekunden, nach dieser Zeit muss die Namensauflösung erneut

angestoßen werden. Dann könnte z. B. die Antwort so aussehen:

a1195.g.akamai.net. 20 IN A 77.67.20.18

a1195.g.akamai.net. 20 IN A 77.67.20.41

Und offenbar muss sich das bei der Performance rechnen: Die zusätzlichen

Namensauflösungen scheinen durch den Standortvorteil gerechtfertigt zu sein,

zumindest ist Akamai gut im Geschäft …

Links

[1] http://www.pro-linux.de/artikel/2/1509/webzugriff.html

[2] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Web_Proxy_Autodiscovery_Protocol

[3] http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt

[4] http://www.pro-linux.de/files/webzugriff/lug.pcap

[5] http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell#Schicht_2_.E2.80.93_Sicherungsschicht

[6] http://www.lug-erding.de/vortrag/ng.html#ARP

[7] http://www.lug-erding.de/artikel/DNS+BIND.html

[8] http://www.lug-erding.de/artikel/HTTPundSquid.html

[9] http://www.pro-linux.de/files/webzugriff/lug2.pcap

[10] http://www.rtl2.de/

| Autoreninformation |

| Dirk Geschke (Webseite)

ist Gründer der Linux User Group Erding. Im Rahmen von Gesprächen

bei der LUG offenbarten sich einige Verständnislücken über die Funktion von

Netzwerken und auch was bei einem Webzugriff tatsächlich alles passiert.

Aus einem Vortrag zu diesem Thema ist dieser Artikel entstanden.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Martin Gräßlin

Wayland [1] gilt als möglicher Nachfolger der X11

Architektur. Die ersten Projekte, wie z. B. MeeGo, planen Veröffentlichungen mit

Wayland und auch die großen traditionellen Desktopumgebungen planen die

Unterstützung dieser neuen Architektur. In diesem Artikel wird die Transition

auf Wayland am Fallbeispiel der KDE Plasma Workspaces betrachtet. Der Inhalt

dieses Artikels wurde auch am diesjährigen Desktop Summit in Berlin als

Präsentation [2]

vorgestellt.

Die X11 Architektur

In freiesMagazin 03/2011 [3]

wurde bereits die Architektur von X11 beleuchtet und warum es für die Zukunft nur die Lösung

eines X freien Systems geben kann. X11 [4]

ist eine Technologie aus den 80er

Jahren des letzten Jahrhunderts, lange bevor irgend jemand an Anwendungsfälle

wie Compositing [5] gedacht hat.

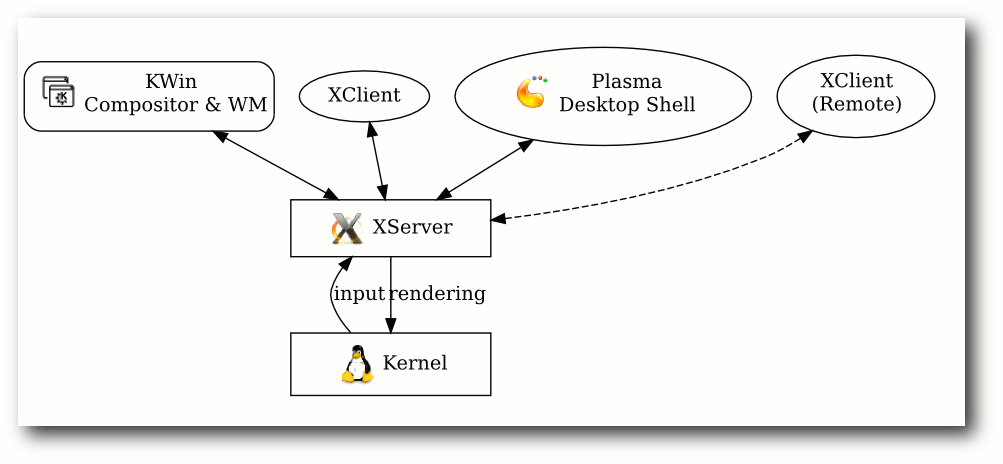

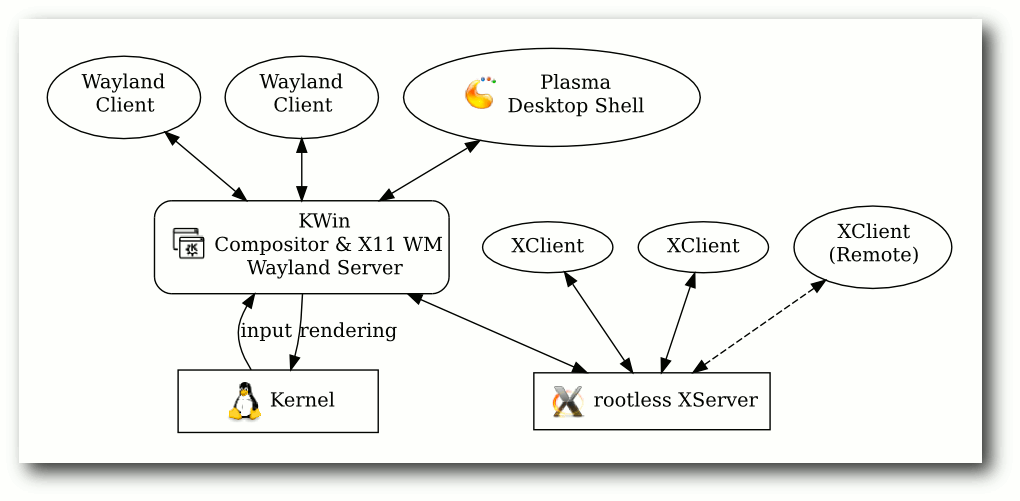

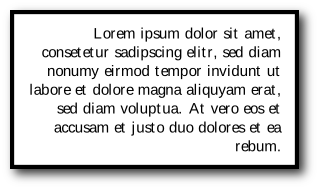

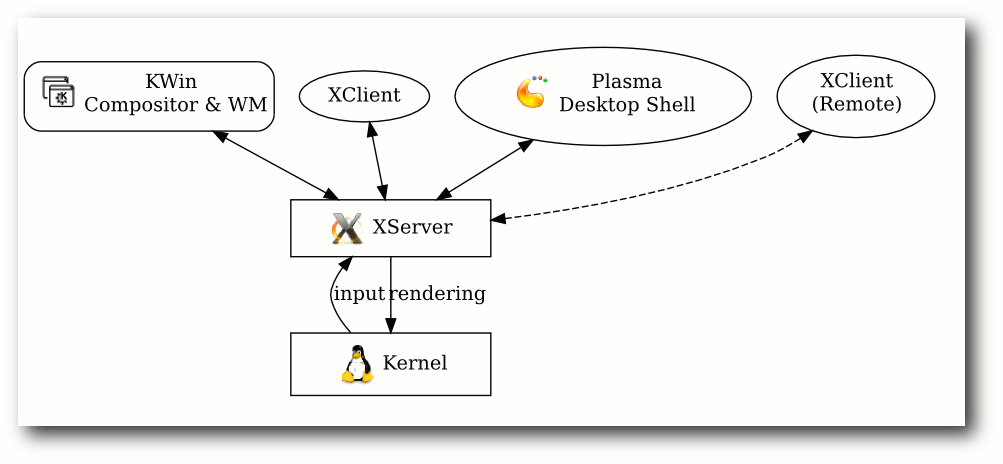

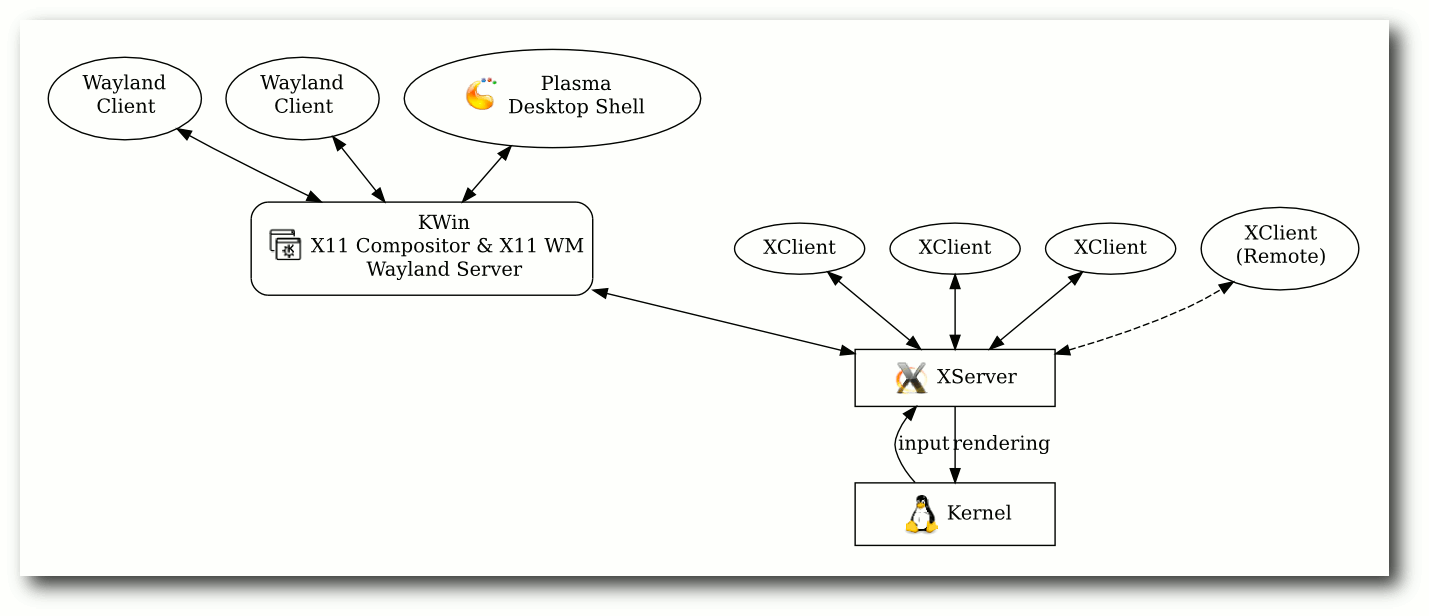

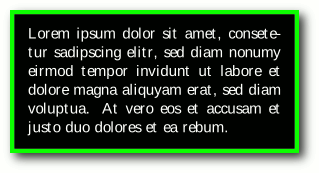

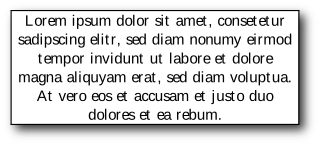

In einer modernen X11-Architektur, wie sie heute von allen Desktopumgebungen verwendet wird (siehe Skizze rechts), ist die Funktionalität

des X-Servers auf die eines Proxys beschränkt. Der X-Server ist nicht mehr für

das Zeichnen der Fenster zuständig. Dies wird komplett vom Compositor und

Fenstermanager (z. B. KWin) übernommen. In der X11-Architektur kann der

Compositor nicht direkt mit den X-Clients (den Fenstern) sprechen – alle Informationen

werden durch den X-Server geleitet.

Moderne X11 Architektur: X-Server als Proxy zwischen Compositor und Fenstern.

Diese Architektur schränkt die Möglichkeiten stark ein und erschwert die

korrekte Implementierung. So werden zum Beispiel Maus- und Tastaturereignisse

nicht durch den Compositor geleitet. Diese als „Input Redirection“ bekannte

Funktionalität wäre aber sinnvoll, denn eigentlich entscheidet der Compositor,

welches Fenster die Ereignisse erhalten soll. Insbesondere sind interaktive,

transformierte Umgebungen dadurch nicht möglich. Man denke dabei an so triviale

Anwendungsfälle wie ein Anwendungsstarter in einer Übersicht der virtuellen

Desktops oder einem auf Lagesensor reagierenden Invertieren des Bildes bei einem

Tablet (Beispiel-Video: [6]).

Generell entsteht ein Problem dadurch, dass der X-Server aus historischen

Gründen noch für viele Funktionen verantwortlich ist, die eigentlich in den

Compositor gehören. So pflegt der X-Server eine eigene „Stacking Order“

(Anordnung der Fenster [7]),

obwohl alleine der Compositor über diese entscheidet.

Der Compositor wäre eigentlich dafür verantwortlich,

Richtlinien umzusetzen (z. B. Anordnung der Fenster, welches Fenster ist aktiv),

kann dieses aber nicht, da die Funktion in X implementiert ist und jeder Client

manuell den Zustand ändern kann. Dadurch entsteht ein dauernder Kampf zwischen

Fenstermanager und Fenster, wie das Fenster aussehen soll.

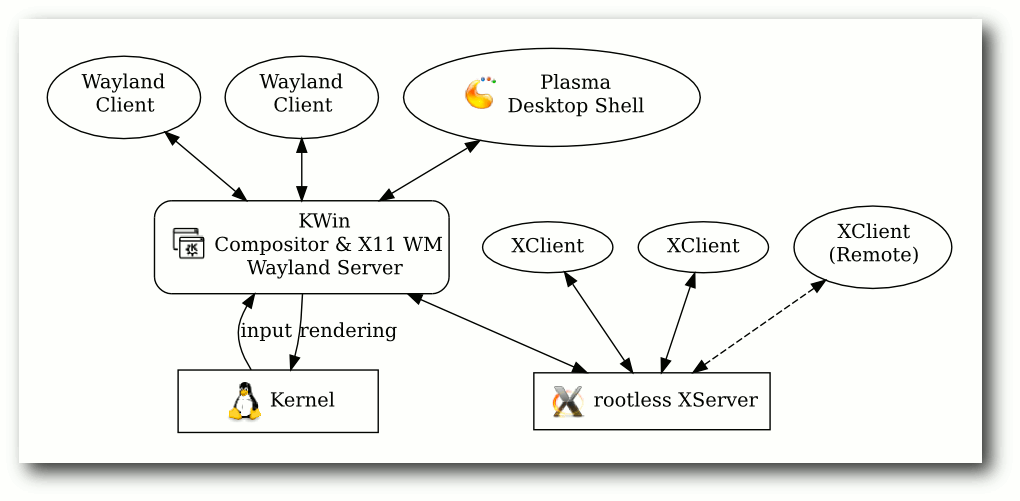

Die Wayland-Architektur

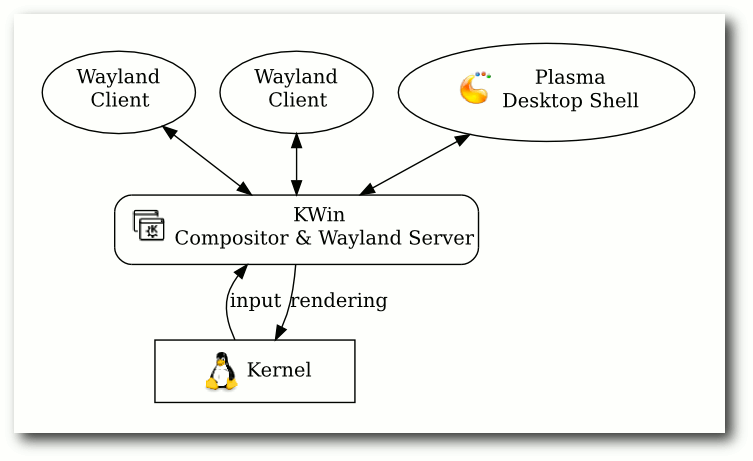

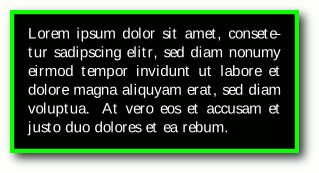

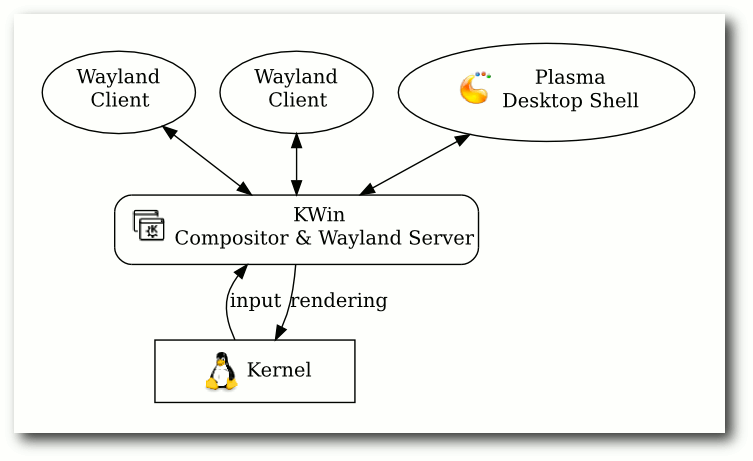

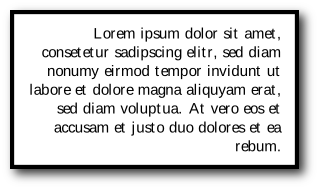

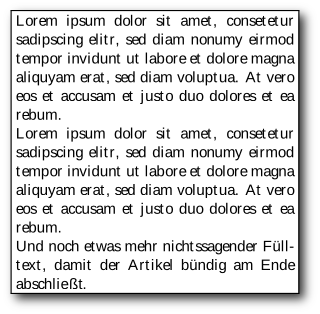

In der Wayland-Architektur ist der Proxy zwischen Anwendungen und Compositor

entfernt. Der Compositor sitzt direkt auf der Hardware und nutzt diese zum Zeichnen

und zum Empfangen von Eingabeereignissen.

Es ist die Aufgabe des Compositors, die Eingabeereignisse an die Wayland-Clients

(Fenster) weiterzuleiten. Die in der alten Architektur fehlende Input Redirection

ist nun ein direkter Bestandteil der Architektur.

Mit Wayland wandert der Compositor in das Zentrum.

Die Verbindung zwischen Clients und Compositor ist auch denkbar einfach gehalten.

Zur Kommunikation wird ein Unix-Socket verwendet und über diesen Socket werden

Bufferinformationen ausgetauscht. Die Clients zeichnen in einen Buffer und

informieren den Compositor über Änderungen zum vorhergehenden Buffer

(Frame/Bild). Der Compositor wiederum informiert den Client, wenn ein Frame

gezeichnet wurde, sodass Compositor und Clients synchron zeichnen können.

Ansonsten ist die Interaktion zwischen Clients und Compositor (noch) sehr gering.

Es existiert noch kein Fenstermanagement-Protokoll und es ist fraglich, ob es

jemals eines geben wird. Mit Wayland sind die Richtlinien zum Verwalten der

Fenster komplett in den Compositor verlagert, wodurch vieles, was X11

ermöglichte, einfach überflüssig wird. Als Beispiel kann man den Zustand

„minimiert“ verwenden: für den Client ist es eigentlich egal ob er minimiert

ist, die einzige wichtige Information ist, wann er zuletzt gezeichnet wurde, was

er sowieso erhält.

Wayland Entwicklungsstand

Aktuell ist die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten, dass man an einen

produktiven Einsatz auf einem Desktop denken kann. Vieles ist noch nicht

spezifiziert oder noch nicht implementiert. Kaum ein aktuell verfügbares Toolkit

unterstützt bereits Wayland. Die wichtigen Komponenten wie Unterstützung in den

Grafikkartentreibern haben erst mit Mesa 7.11 (Release erfolgte im Juli) Einzug

gehalten. Ohne diese ist der Einsatz unter Wayland noch undenkbar. Unterstützung

in Qt wird ab Version 4.8 verfügbar sein, dies erfordert aber auch, dass

Distributionen Wayland standardmäßig paketieren (was bisher noch nicht der Fall

ist).

Im aktuellen Entwicklungsstand muss eine Anwendung über

OpenGL ES 2.0 [8] zeichnen; „normales“

OpenGL [9] ist noch nicht vorgesehen, da dieses eine neue

Schnittstelle ähnlich GLX [10] benötigen würde.

Der Einsatz von GLX wird allgemein abgelehnt, da dies wieder eine X Abhängigkeit

mit sich bringen würde. Dies bedeutet natürlich einen erheblichen Verlust an

Funktionalität und reine OpenGL Anwendungen können nicht trivial einfach auf

Wayland portiert werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass bisher nur die freien Treiber das Projekt Wayland

in Angriff genommen haben. Ob z. B. NVIDIA daran arbeitet, Wayland zu unterstützen,

ist bisher nicht bekannt [11].

Nouveau [12] ist leider kein allgemein einsetzbarer

Ersatz für den proprietären Treiber. Man denke hier an Anwendungsfälle wie

garantierte Abwärtskompatibilität, Energieverwaltung, die

Programmierschnittstelle CUDA [13] und

patentierte Technologien, die nur im proprietären Treiber verfügbar sind.

Die für die Zukunft angedachte Möglichkeit einen X-Server unter Wayland zu

betreiben, existiert auch nur in Gedanken. Ein kompletter Wechsel auf Wayland ist

daher aktuell nur möglich, wenn man in Kauf nimmt, dass keine X-Anwendung mehr

funktioniert. Dies ist ein akzeptabler Preis für mobile Einsatzgebiete wie

MeeGo [14] oder KDE Plasma Active [15].

X-Server bleibt erhalten

Auf den Plattformen Desktop und Netbook kann von einem reinen Wayland-System daher

auf absehbare Zeit keine Rede sein. Es gibt zu viele Anwendungen, die auf

Legacy-Unterstützung angewiesen sind und bei denen auch keine Portierung auf Wayland zu

erwarten ist.

Gerade auch die Tatsache, dass Wayland nicht auf allen Plattformen funktioniert

(siehe NVIDIA Treiber) macht deutlich, dass für die großen Desktopumgebungen

wie die KDE Plasma Workspaces [16] vorerst X11 die erste

Wahl bleiben muss. Eine zu frühe Umstellung auf Wayland würde Regressionen mit

sich bringen und für die KDE Plasma Entwickler ist es das höchste Gebot, den

Desktop nicht zu zerstören.

Auch nach einer erfolgten Umstellung auf Wayland muss die X11 Unterstützung

erhalten bleiben. Auch wenn die meisten Anwender Wayland verwenden können, wird

es auf lange Zeit noch Anwendungsfälle geben, die einen X-Server erfordern. Die

Desktopumgebungen müssen daher in ihrer Entwicklung die Kompatibilität mit X

berücksichtigen. Wird die Abwärtskompatibilität nicht berücksichtigt, so

könnte im schlimmsten Fall Wayland von den Nutzern abgelehnt werden und sie

bleiben bei X11.

Umstellung auf Wayland

Für die KDE Plasma Entwickler gibt es mehrere Möglichkeiten wie man Wayland

angehen könnte. Diese sind:

- das Ignorieren von Wayland;

- das Ignorieren von X11;

- einen neuen, auf Wayland basierten Compositor und eine Desktop Shell parallel entwickeln;

- die schrittweise Migration auf Wayland.

Offensichtlich sind die ersten zwei Optionen nicht praktikabel. Wie in der

Einleitung gezeigt, bietet Wayland eine verbesserte Architektur, von der die KDE

Plasma Workspaces auch profitieren sollen. Die zweite Option ist nicht möglich,

da wie im letzten Abschnitt gezeigt, der X-Server uns auf absehbare Zeit erhalten

bleibt. Eine Einstellung der Entwicklung für X11 würde zu großen

Akzeptanzproblemen unter den Nutzern führen.

Auch die dritte Option ist nur schwer umzusetzen. Natürlich mag es verlockend

klingen, eine alte Codebasis, zugeschnitten für ein nun obsoletes Fenstersystem, zu

verwerfen. Jedoch stecken in KWin mehr als 12 Jahre Entwicklung und

Fenstermanagement-Expertise. Durch Wayland ändert sich das grundlegende

Verhalten jedoch nicht: ein Fenster ist immer noch ein Fenster. Zieht man noch

die verfügbaren Entwicklerresourcen hinzu, wird offensichtlich, dass es nicht

möglich ist, gleichzeitig an den X11 Workspaces zu entwickeln und nebenher noch

einen neuen Wayland Workspace zu entwickeln.

Die zweite und dritte Option kommen auch mit dem großen Problem, dass es einen

Tag X gibt an dem die allgemeine Umstellung von X11 auf Wayland erfolgen würde.

Dies hätte vermutlich ähnliche Auswirkungen wie die Umstellung von KDE 3.5 auf

KDE Plasma Workspaces. Vieles wäre unfertig und schlecht getestet, die Akzeptanz

der Nutzer vermutlich eher schlecht. Nutzer würden lieber auf X11 bleiben, womit

nichts gewonnen wäre.

Die Umstellung der KDE Plasma Workspaces

Wie aus dem letzten Abschnitt ersichtlicht werden durfte, planen die KDE Plasma

Entwickler keine direkte Umstellung auf Wayland. Die Portierung wird in drei

Phasen erfolgen:

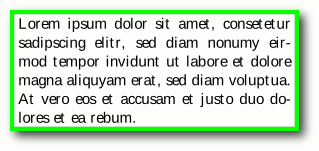

- Unterstützung von Wayland Clients unter X11;

- Wayland Clients unter Wayland;

- X11 Clients unter Wayland.

Aktuell arbeiten die Entwickler an der ersten Phase. Der Compositor und Fenstermanager KWin wurde um erste Wayland-Unterstützung

erweitert [17]. Der

Compositor kann im OpenGL ES 2.0/EGL-Backend Wayland Clients verwalten und in den

Scenegraph integrieren. Jedoch hat jeder Wayland Client noch eine X11-Abhängigkeit. Jeder

Client muss mit einer X11-Fensterdekoration versehen werden, um Eingabeereignisse

im Compositor abfangen zu können (zur Erinnerung: X11 bietet keine Input

Redirection) und an den Client weiterzuleiten.

Wayland Clients unter einem X11 Compositor.

Wayland Fenster (Zahnräder) wie ein normales X11 Fenster in den Compositor integriert.

Aber nicht nur der Compositor muss Unterstützung erhalten. Auch der Plasma

Desktop muss initialen Support erhalten, um z. B. Wayland Clients im Tasks Applet

anzeigen zu können. Viele dieser Funktionen sind X11 spezifisch und müssen nun

in generische Funktionen umgewandelt werden: die X11 Funktionalität muss in ein

Backend ausgelagert werden.

Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass im Gegensatz zu den KDE-Anwendungen

(welche auch auf Microsoft Windows und Mac OS X portiert sind) der Workspace nie

dazu vorgesehen war, unter einem anderen Fenstersystem als X11 zu funktionieren. Dank

einer guten Abstraktionsschicht ist es jedoch gelungen, den Plasma-Desktop auch

auf Microsoft Windows zu portieren und die ersten Ergebnisse der KWin-Portierung

zeigen, dass auch dieses Projekt machbar ist. Hierbei wird das Verwalten der

Fenster abstrahiert und die eigentliche Interaktion mit den Fenstern in

Fenstersystem-spezifische Backends verlagert, ähnlich der bereits verwendeten

Backend-Architektur im Compositing-Bereich [18] (KWin unterstützt XRender, OpenGL 1.x/GLX, OpenGL

2.x/GLX und OpenGL ES 2.0/EGL als Backends).

Bei der zweiten Phase geht es darum, einen Workspace ohne X11

Laufzeitabhängigkeit zu erstellen. Dieser würde dann ausschließlich Wayland

Clients verwalten können. Dieser Entwicklungsschritt baut teilweise auf der

ersten Phase auf.

Voraussetzung hierfür ist, dass

Wayland-Fenster bereits verwaltet und gezeichnet werden

können. Nun ist es erforderlich, direkt auf der Hardware zum Rendern aufzusetzen

und Inputereignisse weiterzuleiten, ohne den X-Server dazwischen zu haben.

Die Entwicklung der Phase 1 und 2 werden teilweise parallel erfolgen

können. Auch hier hat bereits die Arbeit begonnen: mit Hilfe eines Google Summer

of Code Projekts [19] wird der

KWin Quellcode abstrahiert und die X11 Interaktion in ein Backend verlagert mit

dem Ziel, Wayland Clients ohne X11 Abhängigkeit zu verwalten.

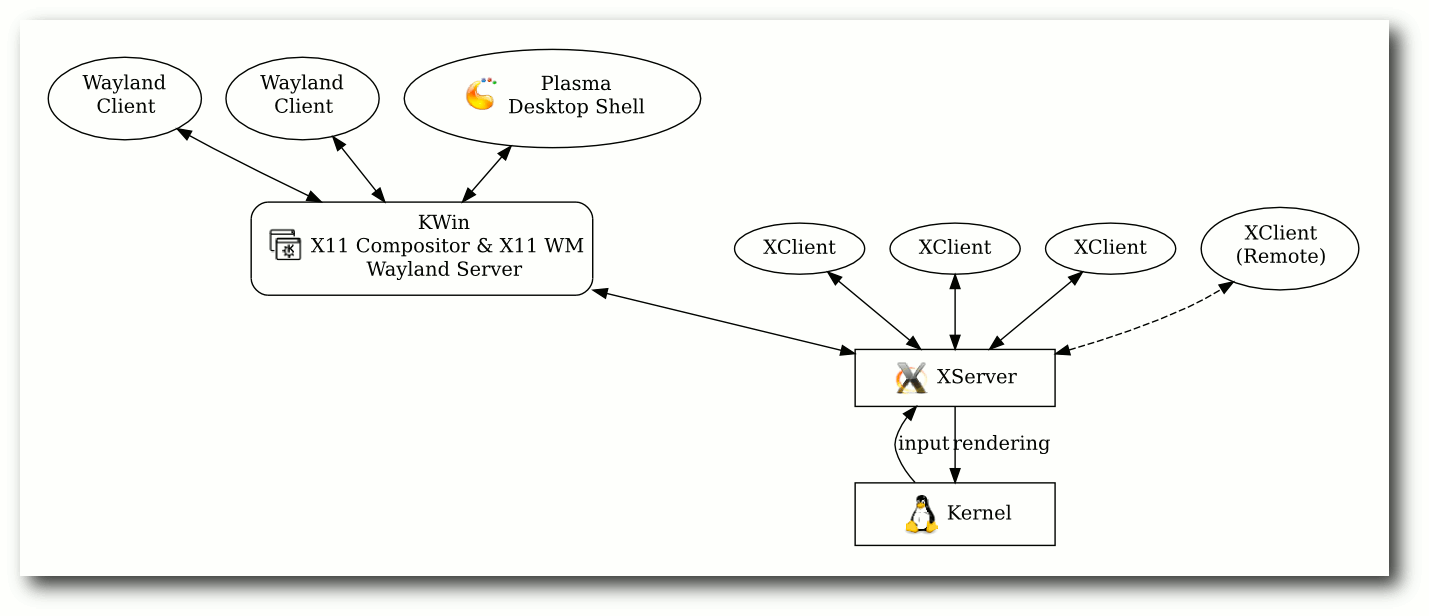

Die dritte Ausbaustufe ist erst von Interesse, wenn Phase eins und zwei umgesetzt

sind. Hierbei geht es im Prinzip um ein „Umdrehen“ der ersten Phase. Anstatt

Wayland-Clients unter X11, sollen nun X11-Clients unter Wayland verwaltet werden.

Wie dieses umgesetzt werden kann,

ist noch nicht klar. Am wahrscheinlichsten

sind die Optionen, das X11-Protokoll im Compositor umzusetzen oder

einen „root-less“ X-Server zu starten.

X-Server unter einem Wayland Compositor.

Ziel der gesamten Entwicklung ist es, dass der Anwender niemals weiß, ob er

unter X11 oder Wayland arbeitet und ob ein Fenster nun ein X11 oder Wayland

Fenster ist. Von der Benutzung her sollen sich die Systeme nicht unterscheiden.

Erst nach Abschluss der zweiten Phase kann man beginnen, neue, nur

Wayland-spezifische, Erweiterungen einzubauen.

Ausblick

An dieser Stelle ist es nun angebracht, einen Ausblick zu liefern, wann die

Anwender mit Wayland arbeiten werden können. Dies ist natürlich sehr schwierig.

Wayland ist immer noch eine sehr junge Technologie und mögliche Probleme, welche

die Entwicklung behindern könnten, sind noch nicht abzusehen.

Grundsätzlich plant die KDE Plasma Community, wie am Desktop Summit in Berlin

vorgestellt, im Winterrelease 2012 die Phase eins bereits als Entwicklervorschau

zu integrieren. Das Ziel ist es, Anwendungs- und Workspaceentwicklern etwas in die

Hand zu geben, um ihre Anwendung unter Wayland zu testen. Natürlich ist das auch

für interessierte Anwender eine Option, um sich früh mit den neuen

Möglichkeiten vertraut zu machen, jedoch wird vom produktiven Einsatz von

Wayland Clients zu diesem frühen Zeitpunkt abgeraten und die Entwickler werden

noch keine Bugreports dafür annehmen.

Die zweite Ausbaustufe wird parallel gestartet und zielt auf die KDE Plasma

Active Initative. Hierzu hatten die Entwickler bei ihrem Tokamak V

Sprint [20] bereits Ende April sich

als Ziel gesetzt, das zweite Release auf Wayland aufzubauen. Als mobile Plattform

ist genauso wie für MeeGo der Verlust von, unter X11 bekannter, Funktionalität

kein Problem und dieser Formfaktor profitiert am meisten durch ein Ausschalten

des X-Servers.

Somit wird nach aktueller Planung das Sommerrelease 2012 es ermöglichen, einen

X-freien Workspace zu betreiben. Jedoch wird dieser auf dem Desktop kaum einsetzbar

sein, da noch zu viel fehlen wird. Wie lange es tatsächlich dauern wird, bis ein

komplett einsetzbarer Wayland Desktop zur Verfügung steht, ist aktuell noch

nicht absehbar.

Links

[1] http://wayland.freedesktop.org

[2] https://desktopsummit.org/program/sessions/compositing-after-x-kwin-road-wayland

[3] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-2011-03

[4] http://de.wikipedia.org/wiki/X_Window_System

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Compositing_manager

[6] http://www.youtube.com/watch?v=BrK4c7iFJLs

[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Stacking_window_manager

[8] http://www.khronos.org/opengles/

[9] http://www.opengl.org/

[10] http://de.wikipedia.org/wiki/GLX

[11] http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?p=2343452#post2343452

[12] http://nouveau.freedesktop.org/wiki/

[13] http://de.wikipedia.org/wiki/Compute_Unified_Device_Architecture

[14] https://meego.com/

[15] http://community.kde.org/Plasma/Active

[16] http://kde.org/workspaces/

[17] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2011/06/discovering-a-new-world/

[18] http://blog.martin-graesslin.com/blog/2011/05/the-compositing-modes-of-kde-plasma-workspaces-explained/

[19] http://www.google-melange.com/gsoc/project/google/gsoc2011/aarlt/12001

[20] http://vizzzion.org/blog/2011/04/tokamak-in-nijmegen/

| Autoreninformation |

| Martin Gräßlin (Webseite)

arbeitet als KWin Maintainer aktiv an der Portierung von KWin

nach Wayland und hielt auf dem Desktop Summit 2011 einen Vortrag zu diesem Thema.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Mathias Menzer

Basis aller Distributionen ist der Linux-Kernel, der fortwährend weiterentwickelt wird. Welche Geräte in einem halben Jahr unterstützt werden und welche Funktionen neu hinzukommen, erfährt man, wenn man den aktuellen Entwickler-Kernel im Auge behält.

Als weiter Wegpunkt auf dem Weg zu Kernel 3.0 wurde Anfang Juli -rc6 [1] veröffentlicht. Ein großer Anteil der enthaltenen Änderungen betrafen den neuen Treiber isci für Intels C600 Chipsatz, der im Zusammenspiel mit Xeon-Prozessoren zum Einsatz kommt. Torvalds rechnete nicht damit, dass dieser Treiber Probleme machen sollte und dachte auch schon darüber nach, das Release folgen zu lassen. Dazu kam es dann jedoch erst einmal nicht, denn mit -rc7 [2] folgte eine weitere Vorabversion, da die Änderungen an RCU (Read-Copy-Update), das gleichzeitige Zugriffe auf Speicherbereiche regeln soll, immer noch Probleme im Zusammenspiel mit dem Scheduler aufwiesen. Diese konnten (hoffentlich) beseitigt werden, sodass Torvalds schließlich den Kernel 3.0 [3] freigab.

Linux 3.0

Während der Entwicklungsphase hat Torvalds es oft genug erwähnt, nun ist es offensichtlich: Linux 3.0 sticht nicht durch irgendwelche besonderen Funktionen heraus, auch wurde diesmal nicht mit alten Konzepten gebrochen, wenn man von der dreistelligen Versionsnummer einmal absieht. Den Vergleich mit 2.6.38 samt dessen Wunder-Patch oder mit 2.6.37, der erstmals ohne den Big Kernel Lock auskam, oder mit 2.6.29, bei dem erstmals Kernel Modesetting eingeführt wurde, kann der neue Kernel nicht standhalten, dafür verlief die Entwicklung jedoch recht ruhig, was auf einen guten Kernel mit wenig Ausbesserungen im Nachgang hoffen lässt. Daneben hat 3.0 auch einen neuen Namen erhalten: „Sneaky Weasel“, also gewieftes – oder auch hinterlistiges – Wiesel.

Ein paar Neuerungen hat jedoch auch auch Linux 3.0 parat: So defragmentiert Btrfs nun seine Partitionen automatisch. Dies ist notwendig, da Btrfs als Copy-on-Write-Dateisystem Daten nicht an die alte Stelle der Partition zurück- und damit überschreibt, sondern auf einem freien oder zumindest nicht mehr genutzten Teil ablegt. Die dadurch entstehende Verteilung eigentlich zusammengehöriger Daten, Fragmentierung genannt, wirkt sich auf die Geschwindigkeit beim Lesen des Datenträgers negativ aus, wogegen die Defragmentierung hilft. Dies kann manuell angestartet werden oder Mittels der Option autodefrag beim Einbinden der Partition während der Nutzung automatisch erfolgen. Weitere Verbesserungen bei Btrfs sind die Integritätsprüfung des Dateisystems mittels Scrubbing und schnelleres Löschen und Anlegen von Dateien. Netzwerkkommunikation kann mittels des neuen Syscalls sendmmsg() beschleunigt werden. Dabei reicht der eine Aufruf aus, um eine Menge an Daten zu versenden, für die ansonsten mehrere Aufrufe von sendmsg() notwendig wären. Das Konzept folgt recvmmsg(), das bereit in Kernel 2.6.33 eingeführt wurde.

Eine lange Geschichte hat der Paravirtualisierer Xen [4] aufzuweisen. Nachdem bereits seit Jahren Distributoren ihre Kernel entsprechend modifizieren oder angepasste Kernel in ihren Quellen anbieten, kann Linux nun auch von Haus aus als Host-System arbeiten, die Unterstützung für die privilegierte Domäne, im Xen-Jargon dom0 genannt, ist nun endlich in den Linux-Kernel eingezogen.

Fehlersuche im Netzwerk erfordert oftmals Zugriff auf Netzwerkpakete auf unterster Ebene im System, direkt bevor Bits und Bytes in elektrische Signale auf dem Netzwerkkabel gewandelt werden. Hierzu dient BPF (Berkeley Packet Filter [5]), der das heraussuchen der gewünschten Netzwerkpakete übernimmt, als Schnittstelle für entsprechende anwenderseitige Werkzeuge wie tcpdump. Dabei erhält BPF Anweisungen zum Filtern in einer eigenen Syntax. BPF hat nun einen Compiler erhalten, der die an BPF übergebenen Anweisungen beim Aufruf in Maschinen-Code (bislang nur für die x86-64-Architektur) umsetzt, welcher vom System schneller abgearbeitet werden kann als der bisherige BPF-Code und so speziell auf netzwerkseitig gut ausgelasteten Systemen eine Verbesserung der Leistung bringt.

Eine weitere kleine Neuerung ist Wake-on-WLAN, womit der PC aus dem Ruhezustand aus der Ferne geweckt werden kann. Hierbei bleibt der WLAN-Adapter aktiv und lauscht weiterhin auf eingehende Pakete. Das Ping-Kommando, mittels dem die Netzwerkverbindung zu einem anderen Rechner geprüft werden kann, kann nun auch ohne root-Rechte genutzt werden. Hierfür wurde ein neues Protokoll für Sockets eingeführt, das nur ICMP-Nachrichten verarbeiten kann. Natürlich muss das Ping-Kommando entsprechend angepasst sein, um Nutzen aus dieser Änderung ziehen zu können.

Wie immer sind die Änderungen auf Kernel Newbies in englischer Sprache übersichtlich aufgeführt [6].

Links

[1] https://lkml.org/lkml/2011/7/4/320

[2] https://lkml.org/lkml/2011/7/11/427

[3] https://lkml.org/lkml/2011/7/21/455

[4] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Xen

[5] https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Berkeley_Filter

[6] http://kernelnewbies.org/LinuxChanges

| Autoreninformation |

| Mathias Menzer (Webseite)

hält einen Blick auf die Entwicklung des Linux-Kernels. Dafür erfährt er frühzeitig Details über neue Treiber und interessante Funktionen.

|

| |

Diesen Artikel kommentieren

Zum Index

von Herbert Breunung

Nachdem im vorigen Teil (freiesMagazin 07/2011 [1])

die Perl-Geschichte, Perl-Philosophie und

Gemeinschaft der Nutzer vorgestellt wurde, beginnt jetzt die Reise

zum ersten eigenen Perl-Programm.

Nachdem geprüft ist, ob alle

wichtigen Werkzeuge funktionstüchtig und griffbereit verpackt sind,

geht es zum ersten Etappenziel: Skalare Variablen und einfache IO.

Die weitere Route darf durch die Kommentarfunktion am Ende des

Artikels mitbestimmt werden.

Wir brauchen Perl und ein Ziel

Wer dieses Magazin liest, tut das wohl vor seinem Bildschirm, der

vom Linux seiner Wahl mit Pixeln versorgt wird. Selbst Mac-Nutzer

haben wenigstens ein Unix unter der Haube und somit Perl bereits

installiert. Wen das launige Schicksal jedoch ins Fensterland

verschlug, bekommt mit Strawberry Perl [2]

nach wenigen Klicks eine Arbeitsumgebung mit Perl, Make und

C-Compiler, die es ihm erlaubt, diesem Tutorium vollständig zu

folgen. Denn hier wird für die echte Praxis geübt, nicht für

geschönte Realitätsausschnitte. Dieses Tutorium wird Folge für

Folge ein brauchbares Programm aufbauen und dabei jeden Schritt

dokumentieren, damit die Leser gut vorbereitet sind und in jeder

digitalen Wildnis Ideen umsetzen können.

Außerdem macht es wesentlich mehr Spaß, ein Programm nach eigenen

Wünschen anzupassen, als beinah sinnlose Codeschnipsel abzutippen.

Das geplante Programm ist ein Notizbuch, weil es eine kleine,

praktische Sache ist, die jeder ab und an gut gebrauchen kann und

das Linux eigene Programm Note auf externe Editoren zurückgreift und

nicht immer einfach zu bedienen ist. Je nach zugesandten Anregungen

wird es am Ende zwitschern können oder es erlauben, dass Notizen

von mehreren Nutzern in Echtzeit bearbeitet werden.

Der Anfang

Der Anfang ist jedoch ganz einfach, lediglich ein Rechner und etwas

logisches Denkvermögen werden vorausgesetzt. Und natürlich ein

aktuelles Perl, mindestens Version 5.12. Ein kurzes

$ perl -v

in der Kommandozeile (auch Shell oder Terminal) gibt Auskunft, was

installiert ist. Wer jetzt 5.10 liest, wird an einigen Stellen

kleinere Abstriche machen müssen. Aber spätestens mit einem 5.8.x

sollte man über eine Aktualisierung nachdenken und die

Paketverwaltung bemühen. Wer das nicht darf oder es nicht riskieren

möchte, weil wichtige Programme oder eigene Projekte von Perl

abhängig sind und er nicht wieder alle Module neu aufspielen will,

sollte sich das Modul Perlbrew [3]

installieren (lassen). Auch Menschen, welche die vielen Module, die

während dieses Tutoriums vorgestellt werden, nur testweise

installieren möchten oder die es nicht mögen, hinter dem Rücken der

hauseigenen Paketverwaltung zu installieren, sollten den folgenden

Abschnitt sorgfältig lesen, alle anderen dürfen ihn ignorieren.

Perl und Module installieren

Um Module zu installieren wird hier

CPANMINUS [4]

empfohlen, weil es nicht konfiguriert werden muss, sehr einfach zu

bedienen ist und keine Ausgaben macht, die Anfänger verwirren

könnten. Wer es nicht hat, wird noch einmal auf den Standardclient

CPAN zurückgreifen müssen und kann sehen was mit „verwirrenden

Ausgaben“ gemeint war:

# cpan App::cpanminus

Wenn die letzte Zeile der Ausgabe

/usr/bin/make install -- OK

lautet, weiß man, dass alles gut ging. Nun folgt im Terminal mit

Root-Rechten:

# cpanm App::perlbrew

Jetzt kann man sich überzeugen, dass die darauf folgende Ausgabe

wesentlich kompakter und verständlicher ist. Sie endet hoffentlich

mit:

Successfully installed App-perlbrew-0.27

1 distribution installed

Wer unter Unix rechtlich davon ausgeschlossen ist, außerhalb seines

Homeverzeichnisses etwas zu tun oder das Tutorium als Experiment sieht, welches

er jederzeit nach /dev/null schicken kann, installiert Perlbrew

lokal mit:

$ curl -L http://xrl.us/perlbrewinstall | bash

Dies lädt das Skript perlbrewinstall herunter und leitet es an

die Bash weiter, die es dann ausführt und damit Perlbrew installiert.

Damit die Brauerei ihren Betrieb aufnehmen kann, muss noch die

~/.bashrc (oder die jeweilige Konfigurationsdatei der aktiven

Shell) um Folgendes erweitert werden:

PATH="$HOME/perl5/perlbrew/bin:$PATH"

source perl5/perlbrew/etc/bashrc

Nutzer der C-Shell setzen $PATH mit setenv und setzen in die

zweite Zeile ein cshrc statt dem bashrc.

Die letzten Schritte der Einrichtung sind sehr einfach und werden

auch erklärt, wenn man nur perlbrew eingibt. Ähnlich zu hg oder

git (zwei Versionsverwaltungsprogrammen) braucht es zuerst ein

$ perlbrew init

Das Verzeichnis, in dem man dies tut, ist nicht wichtig. Mit

$ perlbrew available

kann man sich auflisten lassen, was derzeit aktuell ist. Im Sommer 2011 wird dies auf ein

$ perlbrew install perl-5.14.1

hinauslaufen. Nun ist etwas Geduld gefragt, weil es einige Minuten

dauert, Perl und seine Kernmodule zu laden, zu kompilieren und zu

testen und Perlbrew dabei einfach nur schweigt.

Nach einem Neuaufruf der Shell mit exec oder einem neuen

Terminalfenster und einem einmaligen

$ perlbrew switch 5.14.1

ist das aktuelle Perl endlich aktiv und wird immer gerufen, wenn man

perl eingibt. (Der Interpreter wird klein geschrieben, die

Sprache groß und PERL schreibt nur, wer es auf einen unfreundlichen

Besuch aus der Perlgemeinde ankommen lassen will.)

Um zum System-Perl zu wechseln, genügt ein

$ perlbrew off

was sich jederzeit mit dem obigen switch wieder rückgängig machen lässt.

Dabei sollte man beachten, dass alles, was der Nutzer, der sich

Perlbrew installierte, in der Shell tut, sich immer auf das aktive

Perl bezieht, egal ob man Module installiert, Dokumentation liest